承恩寺位于石景山区模式口村东。它历史悠久,相传早在唐武德年间此地就已有了寺院存在。据《日下旧闻考》记载:承恩寺明碑二:一为敕谕碑,正德八年立;一为吏部尚书李东阳撰记,正德十年立。明代大学士李东阳撰写碑文记有:“都城之西山,自太行迤逦而来,二千余里,迄于古碣石之地,以入于海。屏嶂岩固,岩峦起伏,奇踪巨丽,甲于天下。释刹道观往往各得其胜。乃于金山之西,香山之南有山名曰翠微,有新刹一区,额曰承恩。”以后又记有:“兹寺经始于正德五年庚午之春落成,于八年癸酉之秋,额名实上所赐。且命僧宗永为僧录司左觉义,兼本寺主持。”这说明,该寺又是一座有地位的寺院。

承恩寺之名取“圣恩承浩大”之意。相传该寺为明代着名太监刘瑾所建,刘瑾不满足“九千岁”之称,而时有篡位之意。承恩寺便成为他演兵造反的大本营。此种说法虽不可靠,但是从寺院的格局分析,其军事用途却显而易见。

承恩寺的布局奇特,有许多之处区别于北京其它寺院。首先,该寺院的四角均建有石砌碉楼。寺内有地下室,通过地道与碉楼相通。这在北京寺庙中是绝无仅有的。所以,当地人说“承恩寺地下工程好”指的就是石砌地道。其次,寺院殿堂之后,院落空旷,的确是演兵习武的场所。电影《武林志》的许多镜头就是在该寺拍摄的。另据当地仲姓老人讲,当年在芦沟桥抗战的29军也曾在此驻防。

承恩寺规模宏大壮丽,布局严谨,占地约30余亩。寺庙共计四进院落,由山门殿、天王殿、大雄宝殿、法堂所组成。天王殿两侧各有转角房三间,并起阁建有钟鼓二楼。现在虽然油漆彩绘已剥落,但是仍能看出其设计精巧。大雄宝殿面阔五间,原有释迦牟尼铜佛像尊,通体高为2.5米。殿前有碑三通记载了承恩寺的变迁。

承恩寺内原有壁画多幅,其画法精湛,可与法海寺壁画相媲美。可惜现只在天王殿存有四幅,其余均毁于近代。天王殿的四幅壁画中两侧各绘一条巨龙,在祥云中飞舞腾跃,威武而生动。尤其是退晕法着色独具匠心,反映出明代壁画的高超艺术。该殿壁画与相邻的法海寺壁画意境迥异,既反映出明代壁画的相同之处,也能看出其笔法上的多种风格。承恩寺与其它寺庙不同之处还在于寺前立有上马石和下马石,关于它的来历还有一段有趣的故事。

传说清雍正年间,承恩寺内有位德重道深的高僧法名元空。他为人正派,乐于助人,在京西一带很有名气。一次,一位石景山农民赶驴路过长辛店,被当地的一个叫“斗子李”的恶霸拦住,要让他交过路的份儿钱。石景山的农民因贫穷而交不起,故被“斗子李”打得头破血流,还被关了起来。他家里人得知后,立即告到衙门。然而官护恶霸,人还是救不出来。被迫无奈,农民们只好到承恩寺拜求元空和尚。元空当即修书一封给“斗子李”,“斗子李”一看是承恩寺和尚的书信,便立即将石景山的农民放了。

后来,元空和尚的名气越来越大,雍正皇帝按三品傣禄供他用。并在承恩寺左右立了下马石、上马石,规定凡三品以下官员,到此必须下马步行,以表对元空长老的敬重。

万年寺算得上是峨眉山的母寺了,在峨眉山以普贤菩萨闻名于世之前,便有了这座万年寺启发信心。这座寺院位于峨眉山的半山,上可通于金顶胜境,下可达于清音阁,左右山形环绕,内藏本迹法要。寺院的建设是一个标准的汉传格式,山门进入后,便是天王殿、普贤殿以及

在佛教的禅宗里面,永明延寿禅师无人不知。《灵隐寺志》说他是属于法眼宗的,其实,他倡导祖佛同诠,禅教一致。融法相、三论、天台、华严各宗于一体。持律清严,行道念佛,持密咒,欣往生,有

今日龙华寺与静安寺 今日龙华寺依然巍然屹立,并计划筹建一座上海佛教文化中心国际会议厅。唯静安寺重新扩建,约三、五年后,方能建成新殿楼阁,大放异彩。 海内外佛教徒来到上海参访,几乎都

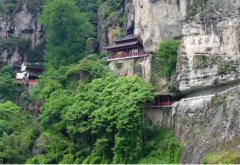

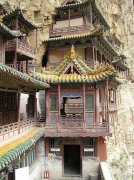

江南悬空寺大慈岩(图片来源:资料图) 江南悬空寺大慈岩 大慈岩位于建德市南面24公里处。它是一个佛教文化和秀丽山水完美结合的旅游胜地,素有浙西小九华之誉,以江南悬空寺、长谷溪流、全国

门票: 20元/人,1.2以下儿童免费;12月31日撞钟日门票是380元。 开放时间: 07:30-17:00 交通概况: 乘公交33、44、301、307、游3路到何山桥下,步行上桥后沿匝道至寒山寺;或公交9、10、4

【基本信息】 地址:福建省泉州市南俊路115号 门票:不详 开放时间:全天 交通:泉州市区内乘坐10路、25路公交车到承天寺站下车即可。 【景点介绍】 承天寺位于福建省泉州市中心承天巷对面南俊

门票开放时间: 60元,保险一元(自愿)开放时间:9:0017:00 交通概况: 从大同乘长途汽车到浑源。 景点简介: 位於北岳恒山脚下的金龙峡,距大同市约80公里,这就是我国五岳名山之一的北岳

门票开放时间: 门票15元 交通概况: 白马寺位于互助土族自治县红崖子沟湟水北岸。前往西宁以北40公里的互助土族自治县,可乘西宁长途汽车站的中巴,15分钟一班,票价15元左右,行程1小时30分

门票开放时间: 每周一休息;平日票价5元,节日期间10元。 交通概况: 公交9、10、16、18、24、25、602路可以到达。 景点简介: 在银川古城西南部,有一座著名的寺院叫承天寺,寺内中间一座耸

景点介绍: 法门寺位于宝鸡市扶风县城北约10公里的法门镇,东距西安120公里,西距宝鸡96公里。法门寺因存有流传千年的佛指舍利而闻名于天下,更有多种文物珍宝,是一座罕见的文物宝库,被誉为

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!