东晋太元三年(公元378年),前秦王苻坚以十万之师把东晋高僧释道安,东晋著名史学家、文学家习凿齿二公“请”到长安(今西安)后,遂将释道安安置在长安五重寺,让他在那里潜心研究、翻译佛经,向信众讲解佛理,还允许他招收门徒。梁代有名的佛教史传学家释慧皎在其所著的《高僧传》中亦有记载:“……既至,住长安五重寺。”这对于释道安弘法来说,可谓条件优厚。出生北方的释道安很快就适应了长安的生活环境。同时,在他的眼里,哪里有信徒,就应该在哪里弘法。于是,释道安选择了苻坚,选择了长安。

在释道安的影响下,一时间,信众纷纷投依五重寺,高僧如云涌向长安城。就连西域僧人昙摩持、鸠摩罗佛提、罽宾僧伽跋澄、僧伽提婆、吐火罗昙摩难提等也都向释道安靠拢。从东晋太元四年(公元379年)至太元十年(公元385年),释道安一直住在长安五重寺讲经译注,“僧众数千,大弘法化”,形成了以释道安为首的长安佛教译经传法中心。据《大唐内典录》统计,这一时期译出的经、律、论、集、志、解、传已约40部,合239卷,其中除去释道安在襄阳译出的经典24部28卷外,其余均在长安译撰。这些译经至今还在我国乃至朝鲜、日本及东南亚发挥著作用。因此有学者将“长安译经”列为释道安对佛教的贡献之一。释道安在长安时,还协助当时的外籍译师审定其经论、译文。同时,释道安还总结出佛经翻译有“五失本”、“三不易”,这为后世译经工作指明了方向。

据记载,释道安到长安后,僧众队伍发展很快,五重寺僧众达数千人。当时,这些僧人沿袭惯例,均效西域以师为姓,故姓氏各不相同,唯有释道安及襄阳来僧以释为姓。释道安以“出家人莫有过于释尊者”为由,以释姓加以统一。从此,沙门以释为姓的传统由襄阳向北方推广至今。

除了译经传道,释道安的博学多才亦受到长安学界的仰慕。《高僧传》中记载:“安外涉群书,善为文章。长安中,衣冠子弟为诗赋者,皆依附致誉。”由于释道安之博识,苻坚遂“敕学士内外有疑,皆师于安。故京兆为之语曰:‘学不师安,义不中难’。 ”意思是,如果不拜释道安为师,论义时就不可能切中要害。因此,释道安在长安有“国师”之称,五重寺也被称为“国师寺”。

苻坚不仅对释道安的佛传事业关心、支持,对释道安的人格也极其尊重。有一次,苻坚请释道安同辇出游,仆射权冀进谏说:“道安是毁形丑陋的和尚,不可与陛下同乘。”苻坚说:“道安法师道德所尊,如何不能与我同乘!既然你对此有意见,就请你把安公扶上车吧。”足见苻坚对释道安器重的程度。

但是,苻坚作为一位封建游牧阶级的统治者,由于阶级和性格的局限,使其在“淝水之战”的问题上,不光把已故丞相王猛的临终遗嘱忘得一干二净,连自己尊为“国师”的释道安的劝阻也听不进去,从而导致损兵折将,霸业瓦解,战乱又起。事后,苻坚悔之莫及。

经过查阅历史资料和采访,我们湖北省襄阳市“重走道安路”道安文化考察团得知了释道安在长安五重寺的许多故事。同时,史料亦有记载,东晋太元十年(公元385年),释道安在长安五重寺圆寂。那么,五重寺现在哪里?为此,我们专程赴西安进行寻访。在西安市图书馆,我们查阅了馆内仅藏的几本《长安县志》,得到了不少关于释道安、习凿齿在长安、户县等地活动的线索。但是,五重寺或五重寺遗址均无记载。这时,陕西省社会科学院宗教研究所的李蓉老师向我们提议,应该去请教西北大学历史系的张永禄教授。因为,张教授参加了汉长安城遗址的发掘、研究。

在汉长安城遗址处,张永禄教授向我们介绍了汉长安城遗址发掘、清理的过程。当我们问起在发掘、清理过程中是否发现五重寺时,张教授十分肯定地说:“我们在发掘过程中,在汉长安城遗址内不仅没有发现五重寺,而且任何寺院遗迹都没有。不过,你们还可以到户县去看看,那里有一座草堂寺,不知与五重寺有没有关系。据史料记载,苻坚继‘请’释道安之后,又派大将吕光远征西域灭龟兹‘请’来的高僧鸠摩罗什,就曾入住草堂寺。草堂寺至今还保存着鸠摩罗什的舍利子,你们可以到那里去寻访!”

户县本来就在我们这次寻访之列,因为那里有习凿齿曾经居住过的习家坡、凿齿村,凿齿村里有当年释道安讲经的道安寺。听张教授这么一说,我们得赶紧到草堂寺去拜见鸠摩罗什了。

万年寺算得上是峨眉山的母寺了,在峨眉山以普贤菩萨闻名于世之前,便有了这座万年寺启发信心。这座寺院位于峨眉山的半山,上可通于金顶胜境,下可达于清音阁,左右山形环绕,内藏本迹法要。寺院的建设是一个标准的汉传格式,山门进入后,便是天王殿、普贤殿以及

在佛教的禅宗里面,永明延寿禅师无人不知。《灵隐寺志》说他是属于法眼宗的,其实,他倡导祖佛同诠,禅教一致。融法相、三论、天台、华严各宗于一体。持律清严,行道念佛,持密咒,欣往生,有

今日龙华寺与静安寺 今日龙华寺依然巍然屹立,并计划筹建一座上海佛教文化中心国际会议厅。唯静安寺重新扩建,约三、五年后,方能建成新殿楼阁,大放异彩。 海内外佛教徒来到上海参访,几乎都

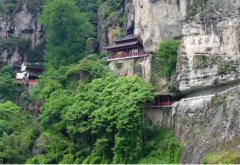

江南悬空寺大慈岩(图片来源:资料图) 江南悬空寺大慈岩 大慈岩位于建德市南面24公里处。它是一个佛教文化和秀丽山水完美结合的旅游胜地,素有浙西小九华之誉,以江南悬空寺、长谷溪流、全国

门票: 20元/人,1.2以下儿童免费;12月31日撞钟日门票是380元。 开放时间: 07:30-17:00 交通概况: 乘公交33、44、301、307、游3路到何山桥下,步行上桥后沿匝道至寒山寺;或公交9、10、4

【基本信息】 地址:福建省泉州市南俊路115号 门票:不详 开放时间:全天 交通:泉州市区内乘坐10路、25路公交车到承天寺站下车即可。 【景点介绍】 承天寺位于福建省泉州市中心承天巷对面南俊

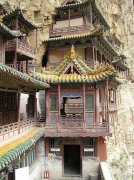

门票开放时间: 60元,保险一元(自愿)开放时间:9:0017:00 交通概况: 从大同乘长途汽车到浑源。 景点简介: 位於北岳恒山脚下的金龙峡,距大同市约80公里,这就是我国五岳名山之一的北岳

门票开放时间: 门票15元 交通概况: 白马寺位于互助土族自治县红崖子沟湟水北岸。前往西宁以北40公里的互助土族自治县,可乘西宁长途汽车站的中巴,15分钟一班,票价15元左右,行程1小时30分

门票开放时间: 每周一休息;平日票价5元,节日期间10元。 交通概况: 公交9、10、16、18、24、25、602路可以到达。 景点简介: 在银川古城西南部,有一座著名的寺院叫承天寺,寺内中间一座耸

景点介绍: 法门寺位于宝鸡市扶风县城北约10公里的法门镇,东距西安120公里,西距宝鸡96公里。法门寺因存有流传千年的佛指舍利而闻名于天下,更有多种文物珍宝,是一座罕见的文物宝库,被誉为

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!