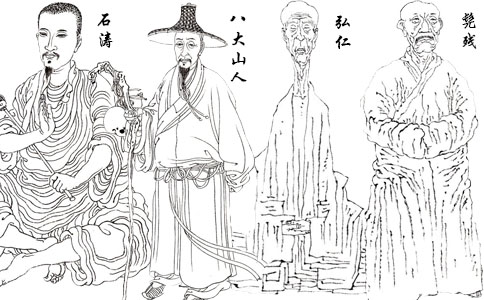

一部中国绘画的历史画卷,实际上是一部形象化的中华民族审美心灵发展史。不同时代人的审美心理也不同,绘画风格自然也各异。汉代与唐代,唐代与宋代,以至元、明、清及近现代的绘画都各有其显著的艺术特点。作为同是“遗民画家”的“清初四僧”,由于他们“遗民”的身份,因此,在政治上他们采取与满清统治者不合甚至对抗的态度。由于复杂的现实矛盾和痛苦的内心感受,从而使他们的绘画,形成了不同于别人的独特艺术风格,成为清初人数众多“遗民画家”中艺术个性鲜明而成就突出者。对中国画坛产生了很大的影响。本文略述一下“清初四僧”绘画艺术上的特点,及其对我国近代绘画艺术的影响。

石涛:俗姓朱,名若极,小字阿长,广西全州(今全县)人。明朝宗室靖江王朱守谦第十世孙,亨嘉之子。生卒年有许多说法,现基本倾向为明崇祯十三年(公元1640年)生,清康熙四十六年(公元1707年)卒于扬州。当明朝崇祯皇帝在煤山自谥以后,石涛之父朱亨嘉在桂林以明宗室的名义,挟制广西巡抚督御史瞿式耜,自称“监国”,不到半年,为瞿所杀。当时石涛尚年幼,幸有家人托太监庇护,逃往武昌。不避免廷迫害,不久削发为僧,法号起济,后来兼用原济,字石涛。常见别号有:阿长、苦瓜和尚、济山僧人、大涤子、清汀老人、靖江后人、支下人、零丁老人等。

石涛自幼天资聪颖,十来岁就开始学画,十八岁时,他画的兰花已相当成熟。康熙元年(公元1662年),石涛二十三岁时,来到松江,归依禅宗临济大师本月门下。本月乃天童寺道忞的高徒,师徒皆是当时著名的禅师。石涛的禅学思想,基本上是受其影响。石涛曾镌刻“善果月之子,天童之孙忞原济之章”。以示其禅学渊源。

石涛博通世学,诗文书画都有杰出的才能。其为诗含蓄,为文率真。书法工隶、行书,风格浑厚奔放。尤在绘画上表现天才横溢,卓然大家,堪称旷世奇才。石尖于山水、人物、佛像、花鸟、蔬果、兰竹无所不精,并将诗文书画篆刻融为一体。他的作品造型离奇苍古而多变,笔墨雄健恣肆,奇险而秀润,风神独具,了无俗韵,每每于豪放纵逸之中有幽微静穆之意境。石涛与八大山人、弘仁、髡残合称“清初四僧”。他“一生郁勃之气,无所发泄,一寄于诗画,故有时如豁然长啸,有时若戚然长鸣,无不以笔墨之中寓之”(邵松年《古缘萃录》)。

石涛艺术上的特点主要表现在以下几点:

其一:

具有大胆的革新与创造精神,敢于反传统。对明末清初以画坛上奉古人画法为尊的风气扫荡殆尽。提出“至人无法,非无法也,无法而法,乃为至法”、“法自画生”、“师古人之迹,而不师古人之心”的观点。对清初画坛以临摹古人为归,只是有古而不知有我的局面,喊出:“今人古人,谁师谁体”,的确非同凡响,打破了传统画法。石涛用墨也极有特点,认为画“在于墨海中立定精神,笔锋下决出生活”。他常用墨水或花青水涂染,利用其模糊来表现山川的幽郁湿润的气象,其目的在于师法自然,表现山水的本来面目。

其二:

石涛一生饱览名山大川之神秀,实现了“搜尽奇峰打草稿”的宏愿。他的山水画,无论布局还是笔法墨路都不拘一格。《山水清音图》是此种观点的代表作之一,这是一幅构图十分新奇的作品。在纵横错落的山岩间,奇松突出横亘在山岩之间,一股瀑布从山头直泻而下,穿过竹林和栈阁,冲击山石,注入深潭,喷雪跳珠,动人心魄。在溪涧桥亭中二人静坐,面带微笑,陶醉在松声、水声奏成的交响典中。这幅画笔法豪放,墨色淋漓泼辣,特别是满幅洒落的浓墨苔点与尖笔剔出的丛草相配合,产生了急风骤雨般的音乐韵律。

石涛不仅是一位大画家,而且是一位著名的绘画理论家,他的《苦瓜和尚画语录》是中国绘画史上最有理论性、系统性的画论著作,带有很强的总结性,在中国艺术批评史上享有极高的声誉。

石涛的作品很多,留下来的有数百幅优秀作品。其中《狂壑晴岚图轴》、《墨笔山水图轴》、《十六罗汉手卷》、《黄山图》、《石竹图》、《梅竹双清》、《溪水秋雨图》、《淮扬洁秋图》、《梅花》,以及前面提到的《山水清音图》等为其代表作。

八大山人:姓朱,名耷,原名统,南昌(今属江西)人。明太祖朱元璋第十七子宁王朱权的后裔。明熹宗天启六年(公元1626年)生,清康熙四十四年(公元1705年)卒。明朝灭亡之后,因深受刺激,由口吃而佯哑,遁迹奉新山以避乱。清世祖顺治五年(公元1648年),剃发为僧,法名传綮,号八大山人,连缀于画则成“哭之笑之”四字,寓“哭笑不得”之意。别号有雪个、个山、个山驴、驴汉、哑驴、人屋、驴屋等。花押有“个相如吃”、“三月十九日”(即明崇祯帝自谥之日)、“黄竹园”、“拾得”等。八大山人是一位诗、书、画全能的“遗民画家”,是迈绝前代、启迪后世的一代名家。在中国书画史上有着重要的地位。八大山人擅长山水、花鸟、竹木,尤其擅长水墨大写意花鸟画。他的绘画是“清初四僧”中最具有突出色彩的一位画僧。叶丹《过八大山人》诗日:“一室寤歌处,萧萧满席尘。蓬蒿藏暗户,诗画入禅真,遗逃名老,残山剩水身。青门旧业在,零落种瓜人。”

八大山人绘画艺术的特点,主要有以下几点:

其一:

也许因为他是明朝宗室后裔的原因,因此八大山人所绘的画,笔情恣纵,不拘成法。所作残山剩水,往往河颠树倒,满目荒凉,寄托了山河破碎的亡国之痛。正如郑板桥所说:“国破家亡鬃总皤,一囊诗画作头陀;横涂竖抹千千幅,墨点无多泪点多。”八大山人的花鸟画题材广泛,师古人而有变法,强调缘物寄情,画境清奇幽冷。他所绘的画、八哥、鸭子、猫等动物,都倔强地昂着头,眼睛更是夸张奇特,有的甚至画成方形,眼珠点得又大又黑,往往点在眼眶的近上角,显出“白眼向人”、不肯妥协的神情。八大山人的绘画构图和笔法都很简炼,他画的鱼,简之又简,却生气十足;虽不画水,却满纸烟波。这就是中国画论里所说的“虚实相生,无画处皆成妙境”。

其二:

作为一位禅坛高僧,他的画中,处处透出佛理禅机。八大的绘画,笔墨造型“不拘成法”、“奇古天真”。形象组合违背常规、浪漫无羁,呈现人性的本真和生命的实在。形成了别具灵奇的意境。这种艺术特点,自然是受禅宗“物我同化”、“物我合一”的“意境说”的影响。因此在他的绘画中,常不为时空所局限。如张彦远所说:“得心应手,意到便成。造理入神,迥得天意。”这种特色,在他的水墨写意画中,得到了充分的诠释。“不求形似,但求生韵”,把中国的写意画推向了能够强烈抒发内心情感的高境界。这就是八大山人的艺术世界和生命世界。八大山人的绘画作品流转至今的极少,还有待于发现。现今唯有《双鸟图轴》见传于世。

弘仁:俗姓江,名韬,一航,字六奇,号欧盟。歙县(今安徽)人。明神宗万历三十八年(公元1610年)生,清世祖顺治二十一年(公元1664年)卒。幼年丧父,家道中落,发愤攻读,习举子业,成为明末诸生,事母至孝,佣书养母。明亡离家赴闽,可能参加隆武权抗清活动,失败后矢志不与清廷合作,于武夷山回龙寺,师从古航神师出家,法名弘仁,字无智、无执,号浙江学人、浙江僧。数年后回归故里,居西郊披云峰下的五明寺,后卒于此处,因生前爱梅,死后友人在其墓地植梅数百株,称他为“梅花老纳”。

弘仁是一位诗书画皆长的和尚。诗文清新婉约,含蓄深沉,传有《画偈》、《偈外诗》、《偈外读续》。工书法,楷学颜真卿,行学米蒂,劲健放逸,纵横跌宕。尤其以画闻名,擅长山水,兼作梅竹。其画即遵传统,又师造化,自创一格。多作黄山,作画以真山水为稿本。尺幅千里,有傲然秀气,风格冷峭。

弘仁的绘画特点主要表现在以下几个方面:

其一:

弘仁的绘画,多取法倪云林的基础上,又加以发展,从而形成不同于前人的峻逸、宁静和沉稳、幽僻的风格。他的构图非常奇特,从他的《黄海松石图》、《黄山蟠龙图》都可以看出。两三株松树,虽于山头倒悬于下,或从峭壁悬瀑旁伸出,看似险恶,但由于他画的山石坚实,大小石间疏密有致,笔墨虚、实并出,因而仍有一种峻逸、沉稳的感觉。以书法入画,以平远构图,似嫩而苍,使其画在隽雅疏秀中得微茫清远的山水灵魂。

其二:

弘仁的笔墨造型多采用“高远法”。这种“高远法”得承于“元四家”以“远”、“淡”、“疏”、“苍”为山水画审美旨归的意趣,但在弘仁的手上,得到进一步的发展。“远”就是突破有限通向无限。山水画在本质上就是和远相联系。正如郭熙在《林泉高致·山水训》中曰:“山有三远。自山下而仰山颠,谓之高远。自山前而窥山后,谓之深远。自近山而望远山,谓之平远。高过错之色清明,深远之色重晦,平远之色,有明有晦。高远之势突兀,深远之意重迭,平远之意冲融而飘飘渺渺。”《西岩松雪图轴》是弘仁“高远法”的代表作之一。近有登山石阶,山舍路亭,远处有层层迭迭的山峦和树林,越推越远,最远处是烟云缥缈,若有若无的一痕山影,从有限推向无限,又从无限回归有限,从无限回归自己的家园。如清人诗画曾说:“低徊留得无边在,又见归鸦夕照中。”在有限的个体生命存在上,追求一种精神上的无限与永恒。

弘仁的绘画作品流传于世的有:《西岩松雪图》、《黄山皤龙图、《黄海松石图》、《丰溪山水图卷》、《黄山真景图》等。

髡残:俗姓刘,字介丘,号石溪,别号有白秃、残道人、石道人、天壤道人、电住道人。明神宗万历四十年(公元1612年)生,清圣祖康熙三十一年(公元1692年)卒。武陵(今湖南常德)人。据说,其母生他前,夜梦有和尚入室。长大后,听母亲说及些事,便认定自己前生乃是和尚,所以从小就喜读佛书。成年后,父母为他议婚,他坚决反对。母亲去世后,便自剃须发,向父亲辞不孝之罪,师从云栖禅师,法号髡残,后又投拜并受衣钵于觉浪禅师,改法名为”大杲“。晚年居南京牛首山幽栖寺,度过了他的作生。

髡残是一位多才多艺的高僧,他工五言诗,善行草书,其题画诗往往文书俱佳,并与绘画相得益彰。且常寄托孤傲不羁,不逐俗流,向往林泉之意。他的画更有名,他擅长山水、人物、道释,尤以山水为最。人评其山水“奥境奇辟,画邈幽深,引人入胜,笔墨高古,高色清湛,诚元人之胜概也。此种笔法不多见于世久矣!”髡残在艺术上的成就是有目共睹的。他和程正揆,当时被称为“二溪”。后来髡残与石涛,又被称作“二石”。清人秦祖永在《桐阴论画》中说:“清湘老人道济,笔意纵恣,脱尽画家巢穴,与石溪相伯仲。盖石溪沉着痛快,以谨严胜;石涛排纵横,以奔放胜。”

髡残绘画的特点主要表现在以下几方面:

其一:

髡残注意师法自然,“草木湖山信手拈”,作画好用秃笔、渴墨,长于干笔皴擦,墨色沉首,又是书法通画法,其笔墨不拘成法,一任自然,人称“粗服乱头”。这种“本自天然,不假雕琢”的特色,与其受禅宗“平常心”的观点的影响是分不开的。“平常心”关键就是不执着,任其自然,无所追求。以个体心灵去体验的某种现实的过程。正如黄体复《益州名画录》中说:“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔间形具,得之自然。”此中所说的自然即是禅宗所提倡的“平常心”。这种创作精神从本质上与禅的率真见性是相通的,禅宗的主张自我心灵要与自然万物融合为一体,大自然万物就是我,我就是大自然万物的精神境界。髡残以自然景物作画,目的在于,以此来体悟禅理、禅义。正因如此,故造成了他的作品与众不同的悠远意境。今古宫博物院藏有他五十岁时为“樵居士”所绘书画六开,每页均有题词,禅学机锋警人,并自谓“残僧本不知画,偶然坐禅后悟此六法”(自题《山水册》),点出了其画与禅的密不可分的关系。

其二:

也许因为是“遗民”的原故,髡残所给的画,真正是其心灵的写照。作为“明末遗民”,遭逢变乱,身处逆境,但毫无惧色,亦不随波逐流,洁身自好,并以书画诗文寄托其内心世界。《达摩面壁图卷》是他心灵写照的代表作之一。图绘中国禅宗初祖菩提达摩深山壁观的情景。在深山大壑之中,密林幽冥,藤曼交织,达摩长发密须,面对石壁,默坐凝视,不为任何外物所干扰,其人与石、与林、与山,仿佛一起凝住,具体的地域、时空一并隐退,留下的只有禅境的永恒。髡残的作品流传于今的很多,其中《秋山钓艇图轴》、《青峰凌霄图轴》、《幽栖图》、《兰亭图》、《仿米氏山水图》、《溪山幽居图》、《达摩面壁图卷》,以及他的《山水册页》等为其代表作。

“清初四僧”他们的绘画风格,对后代绘画艺术产生了巨大的影响。在这当中,尤其以石涛和八大山人的绘画风格,对后代绘画艺术的影响最为深广。王原祁曾赞石涛云:“海内丹青家不能尽识,而大江以南,当推石涛为第一。这一评价应该说是恰当的。稍后于他们的“扬州八怪”郑板桥等人受其影响自不必说,就是对我国近代画家,如:赵之谦、齐白石、吴昌硕、潘天寿、张大千、刘海粟等人的绘画,其影响也是非常深广的。

(一)、由于“清初四僧”的绘画风格各有特色,因此他们对近代绘画艺术的影响,也就有所不同。近代绘画家,他们从技法、构图、着墨、润色等方面,都有取法“清初四僧”。如近代最早的吴昌硕,他的绘画,设色大胆、浓丽活泼、浑厚复杂、不拘成法。这种风格主要取法陈淳、徐渭、石涛、八大山人等人。成为清末近代的后期“海上画派”的领袖人物。又如后期的潘天寿亦有诗赞石涛日:“古阿罗汉是前身,五百年来无此人。岂仅江南推第一,笔参造化墨通神。”

(二)、“清初四僧”的绘画,有个共同的特点,就是充满了勃勃生机,这是中国绘画艺术追求的最高法则。中国哲学家认为,宇宙万物的本体和生命是“气”,“气”是生生不息的。所以绘画艺术的最高法则是“气韵生动”。“气韵生动”就是要表现宇宙万物的生机、生间生趣。这种特点,在八大山人的绘画上,体现的最为突出。八大山人的绘画,虽下笔不多,但其“神韵生动”,那怕是画一块石头,也是由一团元乞,团结而成,都是充满生命感的。这种“神韵生动”在“扬州画派”的“扬州八怪”,晚清的任伯年,以及近代画家的绘画的创作中,都有体现。在这当中,最有名的当属齐白石画的虾,他画的虾,灵活生动、生气十足,虽落墨不繁,但又无不形神兼备。对他同时代画家的绘画有相当大的影响,害些不能说与八大山人的绘画风格不无关系。齐白石的绘画风格,不但得八大绘声绘法之神韵。同时他对石涛的绘画风格也是推崇备至。他曾题“大涤子画像”云:“下笔谁教鬼泣神,二千余载只斯僧。焚香愿下师生拜,昨晚挥毫梦见君。”

由上可见,他们的绘画风格对中国近代绘画艺术影响之大,为我国近代绘画史翻开了新的一面。

“清初遗民画派”,虽非当时画坛“正宗”。但他们的绘画,从艺术价值和审美价值方面,却远胜于被称为“正宗”画派的“四王”。“清初四僧”由于他们生活的时代背景、“遗民”的身世,以及他们各自强烈的性格,这些对他们的绘画都产生了很大的影响。这种影响在他们的绘画中鲜明地表现出来。他们有的豪放,有的沉郁,有的夸张,有的谨严,从而形成了不同于别人的独特的“遗民画派”艺术风格。虽然后人对他们绘画的评价,褒贬不一,但总的来说,对他们在绘画上所取得的艺术成就,却是有目共睹的。他们的绘画风格,对当时的画坛以及近现代的绘画艺术,有着巨大的影响,这一点也是无否认的。

主要参考文献:

(1)、胡峰《上下五千年》内蒙古人民出版社1999年版

(2)、赖永海《中国佛教百科全书》上海古籍出版社会2000年版

(3)、张育英《中国佛道艺术》宗教文化出版社会1996年版

(4)、黄河涛《禅与中国艺术精神的嬗变》商务印书馆国际有限公司出版1995年版

佛教团体,最重纪律。受了戒的人,习过威仪,自然动作合礼;普通学人,何能懂得,不免招惹讥笑。特为写出几条通常规矩来,作个参考。(一)入寺,入寺门后,不宜中央直行,进退俱当顺着个人的左臂迤边行走。入殿门里,帽及手杖须自提携,或寄放他室为佳,万不可向佛案及佛座上安放。

一般人不了解佛教所说的「空」,以为佛教所说的「空」是什么都没有的空,这可说是误解了空的真义。宇宙「缘起」的现象是:「诸法因缘生,诸法因缘灭。」诸法因为因缘的和合而生,因缘的消散而灭,所以其本性为空。即世间上的形形色色,皆由于因缘和合而成,并没有实在的自体,故称为「空」。常人对空的了解,往往止于什么都没有的「顽空」;说到有,则认为是什么都有的「实有」。其实,佛法所说的「有」,是如幻的缘起假有,虽有而不碍其空;佛法所说的「空」,是无实的自性本空,虽空而不碍其有。此即缘起性空的道理。

回向偈一,愿以此功德。庄严佛净土。上报四重恩。下济三途苦。若有见闻者。悉发菩提心。尽此一报身。同生极乐国。回向偈二,愿生西方净土中,九品莲花为父母。花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣。回向偈三,大慈菩萨回向偈十方三世佛,阿弥陀第一;品度众生,威德无穷极。

虽然信仰佛教的人越来越多,但是其实有很多烧香拜佛的人,他们的动机并不如法。三年前曾经有一位居士对我说,某一个庙门口,有一位老太太手里拿着高香,祈祷佛菩萨说:“观音菩萨呀、佛菩萨呀,我的儿媳妇对我不好,让她早早受到惩罚吧!”这哪里是在学佛呀?明明是害人,太可怕了!这种东西简直是离佛教千里之遥。还有这样说的:“神佛呀,让我赚多少多少钱吧,我拿着多少多少钱来给你烧高香……”这些是要佛菩萨替你出气、合伙做生意。

观音菩萨的六字真言,又叫六字大明神咒——唵嘛呢叭咪吽。此神咒为观音菩萨的心咒,具有多重且深广的意义与功德,普为一般佛教徒所诵持。一说唵嘛呢叭咪吽就是“皈依莲华上之摩尼珠”的意思,为西藏佛教徒向莲华手菩萨祈求未来往生极乐时所唱的咒语。

许愿是佛教发愿思想的一种民间表现形式。在茫茫人海中,个人的力量非常渺小。通过向佛菩萨许愿,祈望得到加持保佑,增强人生信念。多数人许愿,是为亲朋好友的健康平安、工作顺利和儿女的学业有成。这样美好的人生愿望,被一些人错误理解为向佛菩萨贿赂。偏见实在令人无语。

什么是业障?业障,指妨碍修行正果的罪业。谓众生于身、口、意所造作之恶业能蔽障正道,故称业障。业是造作,佛在经上把它区分为三种,身、语、意叫三业。我们身体的动作是身业,包括的范围非常广,肢体动作是业,我们肢体不动作的时候,还在造业,造的什么业?

《八十八佛大忏悔文》全文,大慈大悲愍众生,大喜大舍济含识; 相好光明以自严,众等至心归命礼。(一拜)南无归依十方尽虚空界一切诸佛。(一拜)南无归依十方尽虚空界一切尊法。(一拜)南无归依十方尽虚空界一切贤圣僧。(一拜)

佛,在佛教里是指佛陀,是释迦牟尼的简称。释迦牟尼是一个平平凡凡的人,他在廿九岁那年舍弃了即将可以继承的王位,出家学道,寻求解脱人生苦恼的方法。六年后,也就是卅五岁的时候,释迦牟尼在尼连禅河旁的菩提树下证得了正觉,正确而透彻地觉悟了宇宙人生的根本道理。 释迦牟尼同我们一样都是平凡的人,他能够藉修行而悟道,所有千千万万的人类也都可以群起仿效,依照他所垂示的教法修行而证果。他祗是人类无数的先知先觉之一

印良法师,1974年出生于天津市,法号“天几”,字号“印良”,别号“岚山斋主”。天津乐善妙觉院住持,武夷山乐善福安寺住持,现代梵呗佛教音乐人。医易世家世袭祖德,自幼参学儒释道文化,研习禅、律、净、密四宗佛学,垂髫皈依,而立武夷山天心永乐禅寺披剃,太姥山平兴寺律坛得戒。常年历行佛学及传统文化推广,孜孜不倦示德身行。势承如来家业,发愿利乐有情。

在社会上,确实有很多贡高我慢之人。有一点点学问的人,就认为自命不凡。其实学问多了又怎么样呢?徒增分别念而已。有一些人长得漂亮,就目空无人,其实你长得再美,青春都会老去。有些人,有钱有势就盛气凌人,其实这只是今天的努力。有些人哪怕是出家了,也很傲慢

我们人有两个方向可以选择,一个选择向善向上,就是走向光明;一种就是走向堕落。我们每一个人都希望自己的生命是增上的,要往上走。所以我们就要找到一些方法来让我们的生命往上走。佛教把引导我们生命往上走的第一个基础就讲到五戒,五戒是通往人天的护照。如

佛教以人的认识为中心,对世界一切现象分为根、尘、识三大类根,合称十八界,包括能发生认识功能的六根(眼根界、耳根界、鼻根界、舌根界、身根界、意根界),作为认识对象的六境(色尘界、声尘界、香尘界、味尘界、触尘界、法尘界),和由此生起的六识(眼识界、

什么是幽冥菩萨戒?“幽冥菩萨戒”是在世人给过世亲人、祖先、冤亲债主等一切亡者,及孤魂所受持的菩萨戒律。由于他们生前曾造作恶业,现在堕落在恶道中受苦无尽,如果没有阳上亲人代他们超度,并受持菩萨戒律,就会永无出离之期。所以,受持幽冥菩萨戒就是阳上亲

弟子问:顶礼法师!请问法师第七识是什么?把阿弥陀佛名号和第七识绑在一起,是什么意思?一如法师解答:这个问题第七识是末那识,是什么识呢?他是一种我执的根本,就是我们凡夫众生生死的根本就是坚固的我执,但是坚固我执的根本原因就是第七木那识……

最初,梁武帝并不信仰佛教,但是当他登上了王位以后,他就改奉佛教了。当时,他下旨“舍道事佛”,并且要求群臣百官都“返伪就真,舍邪入真”。梁武帝推崇佛教可谓是不遗余力,在他的倡议下,佛教很快就进入了繁盛时期。在南朝时期,全国的寺院、僧尼数量也迅速增加起来,仅建康这个地方,就有五百多座寺院,十多万僧人。

在中国历史上,法显是第一位前往印度巡礼佛迹,求取经律,并且获得了巨大成就的中国僧人。东晋隆安三年(公元399年),他从长安出发,向西前行到达了巴连弗邑,他在这里停留了三年,求得了大量的经律论梵本,包括《萨婆多部律抄》、《摩诃僧只阿毗昙》等,后来,他又将这些经本传到了斯里兰卡。

简单地说,修行就是按照佛法来对自己的行为进行修正,要反思自己曾经的过错,要修正自己的心、口、意等。佛教修行的方法有很多,但最终的目的都是破邪显正,去妄存真。因为佛教认为,众生遭遇的苦难都来自于贪爱,如果希望能够离苦得乐,就必须对自己的思想和言行进行修正。

大约在公元前2000年,居住在东欧和中亚地区的雅利安人开始从兴都库什山和帕米尔高原入侵恒河流域,占领印度,并且创立了野蛮的种姓制度——婆罗门教。婆罗门教把人分为了四等,即婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。

悉答多王子得道成佛后,就动身去寻找侨陈如等五位侍者,他在鹿野苑里为他们开示说法,佛教史上将这称为“初转*轮”。

“我怎么什么都不会”“我怎么什么都做不好”。不知道从什么时候开始,焦虑成了人生的关键词。焦虑、不安、压力在现代人的生活中占据了很重要的位置,总结过去很焦虑,计划未来更焦虑……也许大多数人更多的是抱怨与逃避,而佛陀却早已教给我们,直面问题的智慧与勇气。

“我怎么什么都不会”“我怎么什么都做不好”。不知道从什么时候开始,焦虑成了人生的关键词。焦虑、不安、压力在现代人的生活中占据了很重要的位置,总结过去很焦虑,计划未来更焦虑……也许大多数人更多的是抱怨与逃避,而佛陀却早已教给我们,直面问题的智慧与勇气。

一、口德。得饶人处且饶人:1、直话:可以转个弯说。2、冷冰冰的话:可以加热了说。3、批评人的话:一对一的说,要顾及别人的自尊。二、掌德。赞美别人,学会鼓掌:1、每个人都需要来自他人的掌声。2、为他人喝彩是每个人的责任。3、给别人掌声其实是给自己掌声。

投子大同禅师与嵇山章禅师在室外品茶。大同禅师指着茶杯中倒映的青山绿树、蓝天白云说:“森罗万象,都在里边。”

僧璨禅师召集僧众,向他们宣讲佛法。有一小和尚,名道信,年方14,礼拜完僧璨禅师后问道:“什么是佛心?”禅师反问道:“你如今是什么心?”

道吾禅师带着弟子渐源到一信徒家诵经吊祭超度。渐源敲着棺木问师父:“棺木里的人是生?抑是死?”道吾:“不说生,不说死!”渐源:“为什么不说?”

石巩禅师一天问他的师弟西堂智藏说:“你能不能抓住虚空呢?”智藏回答:“能!”石巩就要智藏示范一下,智藏于是向空中抓了一把。

从前,无德禅师面前来了三位信徒,他们为各自的事情烦恼不已,不知道如何才能使自己快乐。禅师首先问他们:“你们为了什么而活着?”

唐朝江州刺史李渤,问智常禅师道:“佛经上所说的‘须弥藏芥子,芥子纳须弥’,未免失之玄奇了,小小的芥子,怎么可能容纳那么大的一座须弥山呢?过分不懂常识,是在骗人吧?”

一人问禅师:人的一生中哪一天最重要? 禅师不加思索答道:今天。 问:为什么?

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!