(如本法师)诵持楞严咒有时间的限制吗?

(如本法师)诵持楞严咒有时间的限制吗?

问:诵持楞严咒有时间的限制吗?是否只能在清晨诵持此咒?其他如中午、傍晚、夜间、午夜是否不可诵持呢?答:持诵楞严咒或佛门中之咒语是修持法门之一,因持咒而得定,因定发慧,因慧破妄想无明(梵语avidya),而证一心,因一心逐渐见性,因见性起修,究竟成佛为宗旨,这才是持咒之本意,佛弟子若拾离持咒本意,另外有其它想法与作用,一一皆是权巧之宜,譬如驱魔、消灾解厄、求福延寿之类,这是令中下根基之辈之所受用而已!

(如本法师)在家佛弟子,是否可在家里诵地藏菩萨本愿经?

(如本法师)在家佛弟子,是否可在家里诵地藏菩萨本愿经?

可以,佛弟子有两大类,一则出家佛门弟子,二则在家佛门弟子。在家佛门弟子欲修行,于家里诵地藏菩萨本愿经,是一件非常好的事情,因为地藏本愿经是一部孝道之经,同时倡导因果之经,更是具足道德之经,是一部相当好的经典,在家佛弟子可以尽管放心而诵读受持。

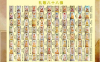

(如本法师)大忏悔文有八十八佛,请问有其渊源否?

(如本法师)大忏悔文有八十八佛,请问有其渊源否?

提问:大忏悔文有八十八佛,请问有其渊源否?如本法师答:乃五十三佛与三十五佛之合称。五十三佛出自观药王药上菩萨经,三十五佛出自大宝积经卷九十八优婆夷会。在丛林中,晚课所诵之大忏悔文,亦简称为八十八佛,乃取其文中所称念之八十八佛名号而言。

如本法师答:菩提(梵语bodhi),意译觉、智、知、道。广义而言,乃断绝世间烦恼而成就涅槃之智慧。佛、 菩萨、缘觉、声闻各于其果所得之觉智。

如本法师答:大善根之人与大恶之人,欲求得往生净土,必具足一心不乱的境界;若命终之际,大善根之人无法提起正念念佛,内心挂碍颠倒,恐怖现前,照常往生不成同样的理由,若大恶之人命终之际,内心不挂碍不颠倒,远离恐怖,正念提起,念佛达一心不乱,必得往生。 这不是鼓

(如本法师)心经云无眼耳鼻舌身意,那盲聋喑哑人念佛岂不容易达成?

(如本法师)心经云无眼耳鼻舌身意,那盲聋喑哑人念佛岂不容易达成?

心经所言:无眼耳鼻舌身意,是指六根无自性空之意思,若能当下证悟六根空性,即能转凡入圣,不受生死轮迥之苦,并不是没有眼睛、没有耳朵、没有鼻子、没有舌头、没有身体、没有意念,如果修行离开六根,就无从修起,无从证悟,何以故?离六根不可得,离六根空性亦不可得,六根即是空,空(梵语sunya)即是六根,佛法在如此正见中得以证道

如本法师答:所谓直指人心,即无须向外界寻求,而直观自心、自性;所谓见性成佛,即无须分析思虑,而透澈觉知自身具有之佛性(梵语buddhadhatu),即达佛之境界。此语与不立文字,教外别传皆为禅宗表澈悟境界之用语也。

如本法师答:依据戒律所言,三弹指即是敲三下门的意思,具体上有两种原因,何等为二?一者欲试探厕所是否有人,若有人理应回声,是故应三弹指。二者若厕所有啖屎鬼魅,应速急避开,是故应三弹指。若佛弟子入厕照理就该如法奉行,若非佛弟子,也应该入厕敲三下门。

如本法师答: 一、飞去无限数。 二、飞来无限数。 三、去无碍。 四、来无碍。 五、天身无有皮肤、骨体、筋脉、血肉。 六、身无不净大小便利。 七、身无疲极。 八、天女不产。 九、天目不眴。 十、身随意色,好青则青、黄赤白随意而现。

大势至法王子与其同伦五十二菩萨,即从座起,顶礼佛足,而白佛言:我忆往昔恒河沙劫,有佛出世名无量光,十二如来相继一劫,其最后佛,名超日月光,彼佛教我念佛三昧。譬如有人,一专为忆,一人专忘,如是二人,若逢不逢,或见非见。二人相忆,二忆念深,如是乃至从生至生,同于形影,不相乘异。十方如来怜念众生,如母忆子,若子逃逝,

如本法师答:大悲咒(梵语Mahakarunikacittadharani),又称千手千眼观世音大悲心陀罗尼、千手千眼观世音菩萨大身咒、广大圆满无碍大悲心陀罗尼、大悲心陀罗尼,乃观世音菩萨内证功德之根本咒。 此大悲咒系过去九十九亿恒河沙数诸佛所说,观世音菩萨(梵语Avalookitesvav

(如本法师)什么是五恶见?

(如本法师)什么是五恶见?

五见又名五恶见,是障碍成就佛道的五种不正确的思想观念,即是身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见。何谓身见?就是执著五蕴假和合之身为实有。何谓边见?是偏于一边的恶见。譬如有些人以为人死之后投胎仍是为人,猪马牛羊死后,投胎转世仍是猪马牛羊,这就叫做常见。

如本法师答:过去心、现在心、未来心是名三心。过去心如幻如化,了不可得,空性(梵语sunyata)故;现在心如幻如化,了不可得,空性故;未来心如幻如化,了不可得,空性故,三心了不可得,空无自性,无所得故,应当离,不应生心贪著自性可得,自性空性不可得故,故名离三心。

如本法师答:菩提(梵语bodhi),乃断绝世间烦恼而成就涅槃之智慧。涅槃(梵语nirvana),意译作灭、寂灭、无生、不生不灭之义。修行不与中道法门相应,始终不得菩提,皆是门外汉,与佛道无缘;修行不能离开现世的生活环境,不得另寻他处以安心,应于客观的周遭人、事、物

(如本法师)“跳出三界外”是什么意思?是跳出哪三界?

(如本法师)“跳出三界外”是什么意思?是跳出哪三界?

佛教所说三界,即欲界、色界、无色界。对于学佛之人来说,唯有出离三界,才算三业清净,烦恼诸垢皆已净尽。三界中的欲界,共有六天,无论人类、畜生所居的四大洲,还是各层地狱(无间地狱)都在欲界之内。

如本法师答:佛法讲因缘,依因缘的成不成熟来决定一切人事物,当然以加持过的大悲咒水给予畜牲喝,因此与佛共结法缘,这须要看加持者的境界够不够而定,同时也要看众生的善根与业障(梵语karmavarana)深浅而定,决非单方面就可以决定的善举,毕竟,佛法是讲因缘的法门。

如本法师答:见思惑是凡夫之惑,见思惑中的见惑是知见上的迷惑错误,如身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见等五不正见;思惑是思想上迷惑错误,如贪嗔痴慢疑等五烦恼。声闻(梵语sravaka)缘觉(梵语pratyekabuddha)行人若断了此二惑,即能证得阿罗汉果,出离三界。 尘

如本法师答:净土法门是易行道,异方便之法门,东西南北,东南东北、西南西北,上下皆有无量世界,无量世界即有无量诸佛,任凭称念何方佛名,一心发愿欲生彼国,彼佛必将接引念佛者往生他国,这丝毫无差,合乎净土法门之要义。

如本法师答:是的,佛教相信上帝的存在,以上帝的人格权威、行为、作风而论之,上帝自言:宇宙天地是祂所创造的,而在七天七夜即创造完成,人类男女也是祂所创造的,人类的祸福吉凶操纵在上帝的权威中,人类若有违逆上帝、叛逆上帝,则会触怒上帝,上帝即会对人类以水火

如本法师答:极乐世界(梵语Sukhavati),又作妙乐、安乐、安养、乐邦、为净土宗特别重视之西方净土。极乐世界是修行最高学府,始终是正法时期,无有像法、末法时期,环境庄严,师资庄严,同参道友亦庄严,何以故?

如本法师答:当前人生,三界统苦,千苦万苦,总在生死(梵语samsara),佛陀出世,即为此大事示现人间,若生死了,则一切苦了。欲了生死,必须洞明生死根源,欲明根源,须进观人生三际(世),即过去生从何来?将来死往何去?这个问题是全世界所有宗教学术所欲探究,而未能穷尽

如本法师答:由此可见,你对佛法信心不够,三心两意,毕竟尚未入道,还停 顿在求神通、求感应、求保佑的阶段,为何不要更上一层楼呢?你应该提起正念,对如来正法重新下功夫,正见名佛法,邪见名外道。 正信佛门弟子,一旦有业障(梵语karmavarana)现前,了知过去所造之业

如本法师答:大三灾是世界将坏时的火水风三灾。小三灾是指住中劫时,每一小劫中的饥馑、疾

我的职业刚好和你相反,有时想起来也很难过!为了生活,不能不干,不知这样可否学佛?为了生存,当然要有个正当职业。但社会上谋生的行业很多,不一定要干这一行才能生活。你看别人不也生活得很好吗?既然想起来也难过,那早就该改行,光是难过有什么用?希望你立即改正过来,不然,当你注意力完全集中在金钱上,又忘了难过。

如本法师答:即是福德资粮与智德资粮。福德资粮是布施(梵语dana)、持戒(梵语sila)、忍辱(梵语ksanti)、精进(梵语virya)、禅定(梵语dhyana)等之善根功德,亦即六度中之前五度,智德资粮是由修习正观所得的妙智,亦即六度中之最后一度。 这两种资粮是行菩萨道所必须广修,福德圆满与智慧圆满,即是菩萨道的圆满,菩萨道的圆满就是佛道的圆满,是故称佛为福慧两足尊。

如本法师答:四生(梵语catasroyonayan),(巴利语catassoyoniyo)。指三界六道有情产生之四种类别。 据俱舍论卷八所载,即: 一、卵生(梵语andajayoni,巴利语亦同),由卵壳出生者称为卵生。如鸭、孔雀、鸡、蛇、鱼、鸟类、蚁等。

(如本法师)见到鬼界众生,是好还是不好?

(如本法师)见到鬼界众生,是好还是不好?

问:请问在平常见到鬼界旳众生,是好或不好? 答:通常看见鬼界的众生,有三种情况。一、余报: 自己八识田中,有过去生中的业识果报,尚未净尽,是故,鬼道众生亦然可见,有些人小时候可见,长大就看

如本法师答:三界(梵语trayo dhatavah),这是圆觉经给我们的启示,佛陀大慈大悲告诉弟子说,三界轮回根本在于众生淫欲未净化,导致三界周旋不出;六道往返不休不止,在于众生之有情爱,情爱如胶如漆,难割难舍,纠缠不清,是六道生死之泉源。淫欲与情爱如同亲兄弟之骨肉

如本法师答:三衣是出家人的三种袈裟(梵语袈裟kasaya),这三件袈裟,用途各别,五条衣是工作服,七条衣是诵经服,九至二十五条衣是大礼服,详细叙述如下: 一.五条衣:五条衣梵语安陀会,此云中宿衣,亦云下衣,亦云杂作衣,凡寺中执劳服役,路途出入往返,当著此衣,五衣的

如本法师答:六度万行是菩萨修证佛道的阶梯,六度圆满,就是佛道之圆满。 六度就是布施(梵语dana)持戒、忍辱、精进、禅定(梵语dhyana)、智慧(般若)是也。为什么称前五度如盲,般若为导呢?因为般若如大明灯,能普照黑暗天地,使天地光明,走路才不至于走错方向或跌倒

如本法师答:舍利(梵语sarira)。金光明经云:舍利者,是戒定慧之所薰修,甚难可得,最上福田(梵语punyaksetra)。 佛、菩萨、阿罗汉(梵语arhan)、高僧等,圆寂后烧之,每凝结有舍利、或如珠、或如花、白色为骨舍利,赤色为血肉舍利,黑色为发舍利,亦有杂色者,则系综合所成。此是生前依戒定慧薰修而得,无量功德所聚。若是佛舍利,世间无物能坏之,菩萨次之,则坚度递减。

如本法师答:佛法为中下根机之人,广说断烦恼而证菩提(梵语bodhi),断生死而证涅槃,断妄证真,这丝毫无差,如此修证皆落入次第,不得圆融教法,乃为二乘人所修证之法;大乘(梵语maha yana)上根机之人,不说先断后证,而说中道实相义,不二法门,不落阶级,而入佛知见。

如本法师答:灵魂之称乃一般俗人的称谓,中阴身乃佛门中的称谓。灵魂、中阴身有点差别,灵魂就是人的灵性或精神,一般宗教家认人体死后仍旧存在的幽灵,故称之灵魂,灵魂的寿命不等齐,有长短之别。中阴身是人死亡之后到投胎转世的这段时间,称为中阴身,其寿命短则几秒钟,长则四十九天以内,必定投胎转世。灵魂是世间人的称呼,很儱侗又模糊,不知灵魂的真相,却把灵魂说成三魂七魄,混淆实相,交待不清,但不论如何,死亡后的灵魂迟早必定随业漂流,因缘具足,有缘之处,随业受生,中阴身亦必如是。

如本法师答:念佛应以清净之心而念。莫以有所求之心而念,有念念成邪,无念念成真,有希求之心,当下之心即有所染污,以有所染污之心而念佛,如乌云密布,不见日月。以有所求之心,乃至相对待之心而求佛,心地当下即乖,自污其心,纵然佛菩萨现前,有亦等于无。是故,念佛

(如本法师)“三藏十二部经”如何解释?

(如本法师)“三藏十二部经”如何解释?

三藏即经藏(梵语sutranta-pitaka)、律藏(梵语vinaya-pitaka)、论藏(梵语abhidharma-pitaka)是也。经藏诠定学,律藏诠戒学,论藏诠慧学。十二部经也叫做十二分教,即把一切佛经的内容分为十二种类,叫做十二部经。何等为十二?一、长行:以散文直说法相,不限

如本法师答:唯心就是世界上的一切事物都是由心识所变现出来的。唯识就是世间诸法,皆唯心识所现,因一切法皆不离心识,故名唯识。 其实唯心与唯识仅是异名同义,在经论中时而唯心,时而唯识;转妄心为真心,转妄识为真智,这都是佛菩萨,历代祖师为化度众生权宜方便所

如本法师答:禅宗除了参话头之外,其次是破三关,破三关也是一种参究的方法,也是由参话头的演变所形成的。三关的第一关是破本参;第二关是破重关;第三关是破牢关。 禅宗本来是主张顿悟的,但学人根机有利钝,智慧有深浅,为了适应学人的根性,所以有破三关的办法,除

如本法师答:成佛。成就无上佛道就是学佛最终目的,六道轮回不是我们久居之处,毕竟,六道充满苦痛、无常、空幻、无我、六道非永恒的。声闻(梵语 sravaka)缘觉(梵语pratyekabuddha)二乘行者,仅是独善其身,观三界如牢狱,视生死如冤家,急迫求离生死,只顾自己,不顾

如本法师答:禅定(梵语dhyana) 与智慧(梵语jnana) 双运并修,无先后轻重之别。慧是定之用,定是慧之体,离定无慧,离慧无定。当智慧作用时,定在慧中;当定时,慧在定中;慧中有定,定中有慧,定即是慧,慧即是定,定慧不一不异,名为定慧等持,与定慧双修同义。

如本法师答:修福报是圆满佛道部分之一,不能代表佛道的全体,因为修福报而不修智慧,始终无法出三界(梵语trayo dhatavah)之外,固然能得人天之大富大贵,亦免不了受善恶之业所牵缠,控制得三界不得出,三业致使自己身不由己,随其摆布故。 不修道就没话说,一旦要修行,福报是应该修,智慧(梵语jnana)亦不可或缺,何以故?有福无智成颠倒,有智无福成烦恼,是故,福智应双管齐下,相得益彰,不得偏失一边。 尽管努力勤修福报,但不修智慧来破烦恼,净化业障,穷尽来生罪亦存在,因为福报不能灭罪,灭罪有灭罪

(如本法师)对淫欲问题的开示

(如本法师)对淫欲问题的开示

问:已受过五戒,乃至菩萨戒,但淫欲之火不易克服,如何是好? 答:淫欲是人类最难游过的爱河,乃无量劫来所共依共命之处,难割难舍又难断,如胶如漆又如丝!这些观念,佛门弟子必须要有所共识的。 受

如本法师答:俱有酒色、酒香、酒味,饮后晕醉放逸之饮料,名之为酒(梵语sura)。甚至注速赐康、吗啡、麻烟、海洛因、强力胶,如此之药物皆有害身心,一律皆不可服饮,犯即构成。受过五戒(梵语panca silani),不得造酒、卖酒,亦不得为人敬酒、倒酒,不得自饮、教他饮,

如本法师答:这四种净土,又称为四佛土、四种佛土、四种国土,是隋朝天台宗智顗大师所立之四种佛土,就是常寂光净土、实报庄严土、凡圣同居土、方便有余土。现在分别解释之。

如本法师答:神识说是在身体的那个部位即不中,神识若说在头部,脚底触摸即有知觉;神识若说在脚底,头部一敲即有痛觉;神识若说在脑部,打伤四肢为何亦有痛感? 神识是遍及全身的各部位,神识配合身体的殊胜作用,以脑部为反应知觉中心,具有分别、平衡、记忆、知觉、

如本法师答:不完全如此,除了修行方法不正确或办佛事有误之外,往往还有往昔无量劫前所造的业因(梵语karmahetu)所导致,因此,业障频频现前,堵不

如本法师答:佛教说明世界组织的情形是这样子,每一个小世界,其形式皆同,中央有须弥山,透过大海,矗立在地轮上,地轮之下为金轮,再下为火轮,再下为风轮,风轮之外便是虚空。 须弥山上下皆大,中间略小,日月即在山腰,四王天居山腰四面,忉利天在山顶,在仞利天的上空有夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天等六欲天,再上则为色界(梵语rupadhatu)十八天,及无色界(梵语arupyadhat)四空天。 在须弥山的山根有七重金山,七重香水海环绕之,每一重海,间一重山,在第七重金山外有碱海,碱海之外有大铁围山

如本法师答:若物属他、他所守护、前人不与、举离本处、即成盗罪。佛制盗戒,盗五钱以上犯重罪,失戒体,不通纤悔,四钱以下犯中罪,二钱一钱犯下罪。忏悔者忏除犯戒之罪,而性罪不灭,须加利偿还;苦不还者,后生转重,绝对无法逃避债物的。 所谓常住(梵语nityasthita),略称常,为无常之对称。即佛法僧三宝常住之地曰常

如本法师答:正因为目犍连尊者是佛陀的大弟子,又是神通(梵语rddhi)第一的圣僧,所以有两大启示,一者因果自作自受。二者神通难敌业力果报。 话说目犍连的当世业力果报,佛法肯定因果(梵语hetuphala)定律是不变的、不会错乱的、是平等的、有因必有果的。

如本法师答:出家梵语(pravrajya),年龄方面而言,依佛陀教制是有限制的,最低应七岁以上方可出家,最高六十、七十亦可,但是身体一定要健康,心理要健全,思想要端庄,行住坐卧不须人扶持,身体能自在往来,亦能修习三宝事;

如本法师答:神通(梵语rddhi),佛的确神通广大,佛法亦无边,但佛陀说一句话:我无法度无缘的众生,无缘不是不度,而是众生不让佛度的意思。佛对众生一律平等,不分富贵贫贱,智愚美丑,一律发心度化,甚至罪恶深重的人,佛也平等之心而度化之。 但是众生不肯学佛,不肯亲

如本法师答:这是一个公案:有一老人,在百丈禅师处听法,谓百丈曰:昔我住此山,有人问我:大修行人,还落因果也无?我对曰:不落因果。以此错误,五百世堕野狐身,请和尚为我下一转语,百丈禅师曰:不昧因果,老人大悟曰:今已脱野狐身。 不落因果与不昧因果,其道理不同,不落因果就是大修行人所做的一切因果,将后不受报。这种论调是错误的,因此才堕落野狐身五百世的果报。 不昧因果就是不可断丧因果,不可冒昧因果、应依因果(梵语hetuphala),大修行人所做所为,其因果是不可断丧的,不会因证得果位就没

如本法师答:过午不食的好处极多,是故佛陀制定之: 一 食欲少,能减低男女爱欲之心。 二 能得身心轻安,让肠胃得到适当休息。 三 易入禅定(梵语dhyana)。 四 有更充裕的时间可修行悟道。 五 欲得解脱(梵语vimokso),食欲必然净化故。 六 三世诸佛皆依过午不食。

如本法师答:十方诸佛每当示现人间,皆有其因缘,佛之每个动作,其所作为都有他的意义与动机。换句话说佛来人间是没有白走的,更没有虚招,没有多余的动作。 那么,佛为一大事因缘出现于世,一大事是表征何义,对世间人有何启示呢? 诸君要明白,佛之所以出现世间,不外乎救拔沉迷的苦难六道轮回众生,众生沉浸在五欲(梵语panca kamah)六尘(梵语sad visayah)之境不觉不知难以自拔,起贪嗔痴,发动身口意业,内心无明带惑,广造诸业,因业所系缚,受尽无量苦之煎熬,因此动弹不得,如蚕作茧,自困其身。大圣

如本法师答:理即是道理、真理是也;事即是事相、事态、事情是也。一样东西、一件事情、乃至人事物,大而山河大地,无一物不是理事圆满无碍的,因理显事,因事透理,理不碍事,事不碍理,理即是事,事即是理,理事不一不异,何以故?若离理则事不可得,若离事则理亦不存了。 譬如开车的原理而论,如何转方向盘?如何刹车?如何踩离合器?乃至所有交通规则的常识你都全部洞然知悉,在理论上、软体土、常识上都正确理解了,我们称之为理通,或通达道理(梵语yukti),或称理无碍。 但是你对实际开车的经验却一窍

如本法师答:劫是(梵语kalpa)劫簸的简称,有大中小之别,华译为时分或大时,谓用通常年月日,所不能算之极长时间也。原为古代印度婆罗门教极大时限之时间单位。佛教沿之,而视之为不可计算之长大年月。 此大中小劫,皆依人寿增减而计算,依据大智度论所说:自寿自十岁

如本法师答:净土宗是属大乘佛教,由经文所显示,广修净土法门者,不但自利还须利他,自度亦须度人,不得自度而逃之夭夭,应兴起大悲心,广说佛法,令大地一切众生勤修正法,是故净土宗属大乘教。 阿弥陀佛(梵语Amitabuddha)乃至观音势至等三圣,文殊菩萨(梵语Manjusri)、普贤菩萨、龙树菩萨,都是净土宗的佛菩萨,乃至十方三世诸佛,一切大菩萨无不宣扬净土宗之法门,诸佛菩萨是大乘法的推动者,更是大乘佛法实证的见证圣人。

如本法师答:这是回小乘(梵语hinayana)向大乘(梵语mahayana)的呵责语,是指二乘行者不能发无上道心之意。如与草芽之枯焦,种子之腐败者无异,故称为蕉芽败种。如维摩诘经谓,二乘如焦芽败种,不能发无上道心。

如本法师答:祖师禅与如来禅相对称。祖师禅又作南宗禅,特指禅宗初祖菩提达摩传来,而至六祖慧能以下五家七宗之禅。 系主张教外别传,不立文字,不依言语,直接由师父传给弟子,祖祖相传,以心印心,见性成佛,故称祖师禅。 贤首五祖圭峰宗密禅师,于禅源诸诠集都序卷上

如本法师答:四念处(梵语catvari smrtyupasthanani),防止杂念妄想生起,以得真理之四种法门。四念处又名四念

如本法师答:菩萨类别有五十二阶位,菩萨(梵语bodhisattva),境界高低深浅有异,不可一概而论,若证得法身(初地以上)之菩萨,就没有隔阴之迷,转世为人,能知宿世因缘;若没有证得法身(梵语dharmakaya)的菩萨,转世为人,要知道宿世因缘,就不是那么容易之事了。

如本法师答:观世音菩萨(梵语Avalokitesvara),以慈悲救济众生为本愿之菩萨。法法平等,佛佛道同,无有高下,观世音菩萨大慈大悲广度无量众生,无尽的寻声救苦,是因为观世音菩萨早已成就佛道,是倒驾慈航的菩萨,如实发起无缘大慈,同体大悲的六道同胞爱。

如本法师答:犯戒情况若无心而犯,其罪不大;有心犯戒,其罪甚大。佛法论罪是讲究犯戒者的心态与动机而定罪。万一不慎无心而犯戒,应该勇于忏悔,披陈发露,将罪相、罪根、罪业彻底忏除

如本法师答:结界是佛门中的专有名词,亦是术语。凡建伽蓝,或作戒坛,所行的一种作法,而定其区域境界也。其作法所限定之地,谓之结界地。 结夏亦是佛门的专有名词,亦是术语。结夏即结夏安居是也。结者结成之意。 资持记云:立心止住,名为结耳。 荆楚岁时记云:四月

如本法师答:出家(梵语pravrajya),即是出离家庭生活,专心修沙门(梵语saramana)之净行。有些人出家是一帆风顺,无障无碍,甚至家人朋友祝福欢送,可谓福报可佳,善根成熟。但是有些人出家却充满逆境,恶缘横阻,障碍重重。两者之出家可谓悬殊甚钜。

如本法师答:此问题波及很广,非三言两语所能解答周详,请仁者有耐心注意看下去,这可分为两方面解答: 一 众生未开悟有隔阴之迷故。今生若广行善业(梵语kusalakarma),布施喜舍,捐助救济,甚至修行精进,这些功德利益之因是不会消失的,今生若无开悟证成菩提或往生净

如本法师答:能否带业住生要看念佛的造化如何!假使念佛者心念坚固,正念现前,突破一切妄想,向前一步是莲池,退后一步是地狱火坑,因此,万念归此佛念,亦得带业往生。 倘若欠债的心念无法净化,耿耿于怀,惦念不忘,恐怖心现前,正念不能提起,如此欲得往生,甚为困难!还

问:做一个佛弟子,可否养畜牲图利?答:受过菩萨戒的佛弟子,有明文规定,不可养畜牲(梵语tiryagyoni)图利,三归五戒虽无明文规定,但最好也不要养畜牲图利,何以故?因为养畜牲,虽然自己不杀,但将畜牲贩卖,亦构成间接宰杀,有丧慈悲之心,故不宜养畜牲而图利。(如本法师著《佛学问答》)

如本法师答:在经五十六亿七千万年之后,弥勒菩萨(梵语Maitreya)将示现在华林园,龙华树下成道,开三番法会,度尽上中下根的众生。 佛说弥勒下生经云:尔时弥勒佛于华林园,其园纵广一百由旬,大众满中,初会说法,九十六亿人得阿罗汉(梵语arhan);第二大会说法,九十四

如本法师答: 淫欲是人类最难游过的爱河,乃无量劫来所共依共命之处,难割难舍又难断,如胶如漆又如丝!这些观念,佛门弟子必须要有所共识的。 受过五戒(梵语panca silani)与菩萨戒后,正是好修行之际,要从淫欲净化解脱,的确不是用嘴巴讲讲就行了,境界一旦现前,功夫

如本法师答:修行有得,精进学道,境界纯熟,三昧(梵语samadhi)现前,确实能预知时日,大体上有两种情况: 一者、定力功深,自性预知寿命缘尽,时日自知。 二者、参禅念佛者,一心向道,机缘感应,佛加被示知。

如本法师答:所谓我执者,又名人执,以五蕴假和合,而有见闻觉知之作用,固执此中有常一主宰之人我者,是故,一切之烦恼障,从此我执而生。 所谓法执者,不明五蕴等法由因缘而生,如幻如化,空无自性,固执法有实性者,是故,一切之所知障,从此法执而生。 唯识论云:由执我

如本法师答:财色名食睡谓之五欲(梵语panca kamah)。众生之所以称为众生不是没有理由的,众生就是贪染五欲六尘(梵语sad visayah)之境无能自拔,是故受业系缚而不得自在,始终于三界内漂流不息,造业贪著尘境极重者,地狱之门是无由逃避的。

如本法师答:声闻(梵语sravaka)、缘觉(梵语pratyekabuddha)、菩萨(梵语bodhisattva)、佛(梵语buddha)圣人所证悟的涅槃境界,高低深浅是有层次的,依佛法所提的涅槃有四种: 一者、本来自性清净涅槃:真如理,随缘变造一切诸法,虽有烦恼垢染,而本性清净,具足无量微

如本法师答: 五戒(梵语panca silani),指五种制戒,佛陀为在家男女所制定之戒法。五戒乃小乘戒法,即不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒等五戒,是属于尽形寿之戒,命终后当下戒体消失。依此受持五戒功德,最起码可保持来生当人,佛陀制戒的目的,是希望佛弟子能如法受持,如法受持的作用是在增长法身慧命,如是断惑证真,均由守戒的陶养而起。五戒表面看起来,是消极不作恶,而无积极为善的作用;但事实不然,如能稍加体察,便可明白守持五戒,实在也含有无限悲心,此悲亦可推己及人,自己守五戒,

如本法师答:最善之佛陀与最恶之恶魔,于表面而言,形成两个极端,然就实体本性而言之,则佛中并无佛性,魔中亦无魔性,盖诸法本无自性,而了不可得,故善佛与恶魔,顺相与逆相,皆属表相世界,实则佛(梵语buddha)与魔之本性,始终一体不二,故称佛魔一如。

如本法师答:功德(梵语guni)根据方广大庄严经卷十二所记载,听经闻法有八种功德,何等为八?叙述如下: (一)端正好色,指色身端正,无丑恶之相。 (二)力势强盛,指福力威势,降伏一切而不怯弱。 (三)心悟通达,指澈悟一切法相,了无挂碍。 (四)得妙辩才,指能以一句之义,演说无穷。 (五)获诸禅定(梵语dhyana),指能摄敛心念,不生妄想而入定。 (六)智慧明了,指开发本有之智慧,照澈无碍。 (七)出家(梵语pravrajya)殊胜,指出家学道,并能传法利世。 (八)眷属强盛,眷属指得法之人,指人听闻佛法

如本法师答:五戒梵语(panca silani),指五种制戒。杀盗淫妄称为四重戒,亦称为性戒,有受戒犯之则有罪,若无受戒犯之亦有罪,饮酒戒而言,有受戒犯之则有罪,无受戒犯之则无罪,故称为遮戒。 杀戒轻重等级有三种:一、逆罪。

(如本法师)如何才能构成往生净土的条件

(如本法师)如何才能构成往生净土的条件

问:人生苦短,有心往生极乐净土,如何才能构成往生净土的条件? 答:在有限的生命,也应该具足高瞻远瞩的眼光,来对待自己未来生命的去处,不然时间一晃就是数十年,人的一生有几个十年可度过呢?任凭怎

如本法师答:回向(梵语parinama)的意思代表何义?就是要我们将所作的一切功德,令自己超越解脱,破除自我执著,因而圆成佛道,下化众生为宗旨。 若修净土法门的佛门弟子,亦必然回向西方,命终之际,往生必成,若不发愿回向著,欲往生净土,终无是处。 藕益大师云:纵得上

如本法师答:每个人都有业障(梵语karmavarana),业障的确有轻重之别,由无量劫以来广造诸恶所得之果报,业障重因而念佛的话,的确不容易念得下去,不念佛还好,越念妄想越多,念佛之心定不下来,这位仁者请注意!当我们真正要下功夫念佛之际,妄想就紧跟著而来,佛号念得

如本法师答:佛、圣人、和尚((梵语upadhyaya)受业本师) 、阿阇梨(梵语acarya)受业时教授威仪的阿阇梨)、僧(梵语samgha)、父、母、病人等称之为八种福田。 按其供养性质约分三种福田,何等为三?佛、圣人、僧三者称为敬田;和尚、阿阇梨、父母等四者称为恩田;病人属于悲田。如果有人能够恭敬供养这八种人,就可以得到无量的福报,所以称为福田。 在这八种福田当中,每样都非常值得我们所敬重与感恩的,为何说看病福田是第一福田呢?佛陀是站在另一角度来看福田的轻重前后的。诸君可静静的思考一

如本法师答:这是佛陀说法应机的鞭策语,鼓励修行者正解世间无常(梵语anitya),五蕴皆空的法义,因而树立修行的风范,才不至于进退不已,道心懈怠,抖擞不得。三分病在修行者的身上,这是何等亲切之事,日夜难忘,依此警惕人命无常之理,修行即易勇猛精进,早登正觉。 佛陀的慈悲立场,乃引发行道者专注一心,共趋圣域为目的,并非佛陀希望大家都带三分病修行,无病找病来安立,而是设定有点病苦在身,人之常情,会因此激发无常之道,住世不久,理应倍加修行,没有时间可犹豫了,自然能死心踏地的万缘放下,一

如本法师答:何谓五时说法?就是将佛陀成道后,广宣正法,度之有情,一直到入灭为止,这段四十九年的弘法,分为五个时段,让学佛者能提纲契领,依时间先后分出应机应理五个时段,现在叙述如下: 大圣佛陀成道后,于最初三七日,广宣华严经,度大菩萨,是华严时。继而于鹿野苑等处,于十二年中说小乘阿含经,度声闻(梵语sravaka)缘觉乘(梵语pratyeka buddhayana)人,是为阿含时。继阿含时后,于八年中,说维摩胜鬘金光明等诸大乘经,广谈四教,均被众机,是为方等时。乃后,二十二年间,说诸部般若经,强调诸法皆

如本法师答:悟如目,修如足,两者同等重要,但有先后之别,这话如何而说呢?悟是领略佛法大意,修是实践法门,所以应该先领略佛法大意,而后实践佛法大意,若如此而修,是名正修。 若颠倒而修,不但不能证悟菩提之岸,反而易落于闯祸之端,乃至走入歧途,因为没有佛法引导,

如本法师答:阿兰若(梵语aranya),华译为寂静处,是比丘所居住的寺院之总称。阿兰若处华译为远离处,或空闲处,即远离热闹的空闲处。

如本法师答:明珠是一种化学药剂,类似乳白色,半透明体,制成块状,明珠的功能可令浊水中之污泥沉淀作用,让浊水清净无染。我们要使浊水恢复到原本的清净,将明珠投于浊水中,顺便将浊水搅拌一下,相隔不到五分钟的时间,就可以看到浊水逐渐清净透明,污泥沉淀于水底下

如本法师答:四洲(梵语catvaro dvipah),古代印度人之世界观,谓于须弥山四方、七金山与大铁围山间之碱海中,有四个大洲。又称四大部洲,四大洲、四天下、须弥四洲、四洲形量。 四大洲即是:一、东胜身洲(梵语Purvavideha),旧称东弗提婆、东毗提诃、或东弗于逮。

如本法师答:成佛之后,不会再变为众生了,请放心,如果成佛还会变成众生,普天之下所有修行者,就可以停止不修行了,修成果位还会堕落凡夫,这种行业是不究竟的,修行就没有意义了,你说是吗?除非所学非佛法,非佛法当佛法而修,或学错外道当为佛道,误修误练,诳妄自称是

如本法师答:因果是世间的真相,是一切人事物的本来面目, 凡夫(梵语prthagjana)不明因果面目,不明白因果来龙去脉,无知迷惑,但是又日日活在因果一点一滴当中而不自觉,故称为自昧因果、不信因果、不明因果、抹煞因果。 其实因果分分秒秒、时时刻刻、月月年年皆与我们不相分

如本法师答:指迷与悟之世界,然而迷与悟之世界不离一心(梵语ekacitta),一心具足十法界。 何等为十法界:一、地狱法界。二、饿鬼法界。三、畜生法界。四、阿修罗法界。五、人间法界。六、天上法界。七、声闻法界。八、缘觉法界。九、菩萨法界。十、佛法界等。 此中前六法界为凡夫之迷界,也就是六道轮回之世界,后四法界乃圣者之悟界,此即是六凡四圣。前九法界为因,后一法界为果,称之九因一果。 地狱(梵语naraka)为受业报之苦而处牢狱,为受苦最重者。畜生(梵语tiryagyoni)是互相饵食,生存

如本法师答:出家人应遵行如来所教化之戒定慧,如是循序渐进,以破灭贪嗔痴为宗旨,即可堪称众生之福田(梵语punyaksetra)。 比丘(梵语bhiksu),出家受具足戒者的通称,男众称为比丘,女众称为比丘尼。 比丘含有三义:一、乞士。二、破恶。三、怖魔。

如本法师答:四依(梵语catvari pratisaranani)指四种依止之项目。依,即是依止,依凭之义。在大乘经典皆有论谈四依法,如维摩诘经、涅槃经、方等经、大智度论等。 修道者所依止之四种正法。又称四依四不依,包含四依法与四不依法。 一、依法不依人(梵语dharmapratisaranenabhavitavyam na pudgdapratisaranena),又作随法不随人,归于法而不取于人。谓修道者当以教法为依,不可以人为依。若其人虽为凡夫,或外道,而所说之理契合于正法,方可信受奉行;反之,若其

如本法师答:佛陀时代并无经忏之有,佛陀很殷勤告诫弟子若有过失,应该勇于承认忏悔,求得自性清净,了知诸法本空,如幻不可得!随著时空演变延传, 佛法东传至中国,约梁武帝时代,经忏便逐渐产生。

如本法师答:佛灭后七百年间龙树菩萨造中观论,简称中论,及十二门论,这都是根据佛说般若经,阐扬中道(梵语madhyamapratipad)的空义者,他的弟子提婆菩萨,又造百论,广破外道小乘,是为三论。 姚秦弘始三年,鸠摩罗什到中国,译此三论,并加以宣扬,遂成一宗,各三论宗。

如本法师答:神识(中阴身)投胎是在男女行淫之际,男精与女众之卵结合的那瞬间投胎的,不是临产之时才投入。

如本法师: 是的,鬼道众生也是六道中的一道,鬼的种类很多,譬如有:多财鬼、少财鬼、饿鬼、恐怖鬼、厉鬼、孤独鬼、啖血鬼、啖气鬼、恶毒鬼王等等,鬼道众生的果报很多,千奇百态,完全依他个人过去造作何等罪业,因而感召不同的鬼道世界。 鬼附身是常见常闻之事,并不是可怕或稀奇新闻,只要个人业障(梵语karmavarana)现前,因缘成熟,冤亲债主找上门来,你逃也逃不掉,避也避不开,轻者容易发楞!重者自言自语,甚至哭笑无常,手挥脚舞,如同拍电影的导演,自导自演自唱,别有一番风味,但是没有因果观念

如本法师答:八正道(梵语aryastangikamarga),八种求趣涅槃之道。八正道是小乘教法中,归纳于三十七道品中的其中八种修行法则,是通达圣者的道法,随后大乘佛法亦加以圆融发扬之。何谓八正道呢?今分别叙述如下: 八正道: 一、正见:即正确的知见。 二、正思惟:即正确的思考。 三、正语:即正当的言语。 四、正业:即正当的行为。 五、正命:正当的职业。 六、正精进:即正当的努力。 七、正 念:即正确的观念。 八、正 定:即正确的禅定。

如本法师答:这是佛门中,为一些无法即时茹素者的一大方便,最终目的还是要全茹素的。 所谓三净肉者,就是三种情况之肉类不得食,何等为三? 一、不自杀:不得亲自杀一切众生(梵语众生bahujana),谋得其肉,若得其肉则犯。 二、不教他杀:自己想吃肉,自知不能亲自杀,而

如本法师答:三十二相(梵语dvatrimsanmanapurusalaksanani)。指转轮圣王及佛之应化身,所具足之三十二种殊胜容貌与微妙形相。又作三十二大人相、三十二大丈夫相、三十二大士相、大人三十二相等等,略称大人相、四八相、大士相、大丈夫相等。与八十种好(微细隐密者)合称相好。 关于三十二相名称之顺序,各有异说,今依大智度论卷四所载,分别叙述如下: 一、足下安平立相(梵语supratisthitapada) ,又作足下平满相,两足掌下皆悉平满相。系佛于因位行菩萨道时,修六波罗蜜所感得之妙相,此相

如本法师答:所谓业障者(梵语karmavarana),就是无始劫来所造的业因,障碍我所行所为的一切逆境,包含有形无形者,乃至障碍菩提自性的一切困境,称之为业障。业障有轻重之别,有深浅之分,业障种类颇多,依何种业感召何种业障。 业障种类无量无边,贪有贪之业障,嗔有嗔

如本法师答:五戒(梵语panca silani)中的妄语戒,分为三大类:大妄语、小妄语、方便妄语。最重要的是犯大妄语罪,大妄语具备五个条件,即构成重罪不可悔: 一、所向是人对人说大妄语。 二、是人想认定对方是人,而不是非人或畜牲。 三、有欺诳心蓄意要使对方受欺骗

如本法师答:有功用行(梵语sabhoga),指假藉身口意之动作,而修习无相观。也就是不能任运修习无相观,尚须藉方便加行者。 若不假藉身口意三者而修行,于自然而然之状态下,任运自如者,则称为无功用行(梵语anabhoga)。 于菩萨十地中,七地以前之菩萨,未能自然而然地修习无相观,必须藉努力加行方可修习,故称为有功用地。 此外,天台宗以别教之初地以前,及圆教之初住以前为有功用,称为初地初住证道同圆。

如本法师答:佛珠是记数修行用的道器,没有特别的神秘感,后人逐渐加以严饰,品质种类极多,出家行者佩带身上更能显得身教庄严殊胜。 一0八粒的佛珠由来是这样的,人有六根,日夜时中,必定要接触到六尘(梵语sad visayah)之境

如本法师答:三辈即是上辈、中辈、下辈。每一辈再分为上中下三品,三辈共分九品。现在依佛说观无量寿佛经的三辈九品,欲往生极乐国土,若按照上品上生乃至下品下生的修持法门,精进勤修,必得往生无碍,往生需要有往生的条件,为让诸方善信大德得此法门,特别一一引录

如本法师答:助人往生净土是一件庄严神圣的好事,丧家已承受家属往生之哀痛了,不要让往生家属再度有一些经济负担,千万不可受人供养才是,纵然是往生者之家属家庭富裕经济不成问题,亦所不宜,因为助人往生亦等于助一人成佛的庄严法喜之事,也是与亡者广结善缘,阳上家属看到大伙子来为亡者助念,内心亦必怀著感恩之心,善根(梵语kusalamula)也会因此而流露,你我他皆大欢喜也。 若你受人一供养的话,这深深的助念神圣意境全然泡汤了,致使亡者家属心里或多或少纳闷了,你受供养的人也失去助念真实

如本法师答:四圣谛(巴利语ariyasacca),藏教生灭四谛:藏教者,经律论三藏之教。生灭者,此教诠因缘生法,有生有灭。四谛者,谛即审实之义,谓声闻之人,用析空观,谛审苦集灭道之法,一一不虚,是名藏教生灭四谛。声闻之人,厌生死之苦,欣求涅槃之乐。

如本法师答:当人命终之后,神识尚未投胎转世之际,所维持的生命旅程,每过一星期记忆即减半,过二星期记忆减1/4,过三星期记忆减1/8,到第七个星期之后,整个记忆几乎忘光,茫茫渺渺,但善恶的业因亦然存在,因缘一旦成熟,就随著善恶的业识投胎转世,死亡到投胎转世这段

如本法师答:法身德、般若德、解脱德,是名三德 。 法身德 :佛常住不生不灭的法性身无不周遍。 般若德:佛的智慧无量无边,了知人生宇宙的实相,无所障碍。 解脱德:佛所证得的最胜妙法,能够化度一切众生而自在无碍。 三德亦有三种:即是智德、恩德、断德是也,何谓

如本法师答:烦恼障(梵语klesavarana)、业障(梵语karmavarana)、报障(梵语vipakava) ,是名三障。 烦恼障者:如贪欲、嗔恚、愚痴等之惑。 业障者:如五逆十恶等轻重业。 报障者:如地狱、饿鬼、畜牲等之苦报是也。 众生因有这三个障碍,因此, 引生无边之烦恼,烦恼

如本法师答: 一、何谓化相三宝?三千年前,释迦牟尼佛(梵语Sakyamuni buddha)出家学道后,在菩提树下开悟证成无上佛道,到鹿野苑为憍陈如等五比丘说四圣谛法,度五比丘开始,一生说法四十九年,演说无量解脱妙法,度化无量人天众生

如本法师答:禅者梵语为禅那(dhyana),华译为静虑,或正定之义。禅的分类千差万别,广说不尽,今略提三种,供给诸位大德共参研: 一.世间禅:就是一般民间或修心养性之士,为了炼丹炼气,让身体得到健康安泰为主,如社会上的瑜珈术、静坐、数息调气、打坐、冥观、或于大

如本法师答:佛法依胜义谛而言,并非因缘法,诸法无言,诸法无相,诸法离心缘相,离语言相,离名字相,毕竟空(梵语atyantasunyata)故;佛法若依世俗谛而言,是有因缘法的,诸法本缘起,缘起诸法是幻有的存在,是故,佛法称之因缘法。诸位大德们!不但佛法是因缘法,世间法同

如本法师答:平时不信佛,亦不敬佛,临终幸遇善知识(梵语kalyana)助念开示,这须要看临终者的神识,是否心境转为正念!若能转为正念,往生必成,若依旧固执不化,往生则成问题,因为佛法启示我们,临终者在命终之际,若能一念正信,当下善根现前,念佛之心,一念乃至十念,必

如本法师答:佛性与凡夫性并无差别,只是迷悟染净有别。性在迷染时,说是凡夫性;性在觉悟时,说是佛性。佛性在圣不增,在凡不减,不增不减是佛性(梵语buddhadhatu)。佛性轮回六道,迷失穷劫,未曾有减,佛性觉悟彰显,未曾有增。

如本法师答:佛教所讲的因果,是平等的、不会错乱的、有规律的、有前后的、轻重分别的,请仁者勿忧勿虑! 正信的佛弟子,归依三宝是因(梵语hetu),成佛是果(梵语phala),这是正确的,归依三宝,可以离苦得乐,往生西方,证成无上菩提,这是正确的、是平等的、有规律的、

如本法师答:凡夫(梵语prthagjana)修行的过程,不是执理废事,就是执事废理,不能行中道法门,因此,顾此失彼,顾彼失此。 凡夫心地未解脱,心易飘浮染境生心,贪著五欲(梵语panca kamah)六尘(梵语sad visayah),难割难舍,佛有善巧方便,为令众生得以解脱,是故,制戒以防

如本法师答:业障(梵语karmavarana),生死轮回的凡夫,大家都有业障,这是不容怀疑的,佛弟子都想消业障,但是要从何处著手呢? 诸位同参们!若欲根本解决业障,必须从心地下功夫,对人生与宇宙的真相,应彻底了知一切实相,使内心不迷惑,不迷惑才至于广造一切业,若无业

如本法师答:佛陀住世八十年,说法四十九年,演说三百余会,佛经浩瀚如海,合计大小乘圣典有八千四百六十卷之多,要辨别是否真经或伪经,实在不是很容易的事,除了发心探究经典的来源,以及教史教制教典多方面了解之外;佛教(梵语Buddhasasana)流传至今已有三千年的历史,透过时空的演变,佛法的确会多少变质,参杂一些外道色彩,或卷入时代哲人思想,致使无上法宝不得不变样! 大圣佛陀的教法,具体上,可分为前后五个阶段延传下来,何等为五?叙述如下: 佛教延传五阶段: 一、原始佛教。 二、部派佛教。

如本法师答:颠倒(梵语viparyasa),是指凡夫未得正见,有四种颠倒妄想,略称四倒,凡夫对于生死有为法所执的四种谬见。 常颠倒(梵语nityaviparyasa)、乐颠倒(梵语sukhaviparyasa)、我颠倒(梵语atmaviparyasa)、净颠倒(梵语suciviparyasa),就是凡夫不知此迷界之真实相,而于世间之无常计常,于诸苦执乐,于无我执我,于不净执净。凡夫若能化四倒为正见,即可转凡入圣。

佛(梵语Buddha)、圣人(梵语arya)、和尚(授业本师)、阇梨(授业时教授威仪的阿阇梨)、僧、父、母、病人。 佛、圣人、僧属于敬田;和尚、阇梨、父、母、属于恩田;病人属于悲田。 如果有人能够恭敬供养上述之八种人,就可以得到无量的福报,所以叫做八种福田。

无妨,只要身心保持洁净,一切依法而行,上大殿礼佛上香,乃至做早晚课,佛高兴都来不及了,怎么不可以上大殿礼佛上香呢?佛深怕我们懈怠,在生理期的期间,能如此殷勤勤修佛法,佛会随喜你的精进,起欢喜心,预祝您早成道业,请安心吧!

如本法师答:婆婆(梵语saha),又译沙诃、娑呵、索诃。意译忍、堪忍、能忍、忍土。 指娑婆世界(梵语Sahalokadhatu)。就是释迦牟尼佛进行教化之现实世界。此世界众生安于十恶、忍受诸烦恼,不肯出离,故名为忍。

如本法师答:四魔(梵语catvaro marah),指夺取人之身命及慧命之四种魔。烦恼魔、五阴魔、死魔、天魔等称为四魔,这四魔是修道者的大障碍,若能摧伏四魔,当下解脱自在,法身自然彰显,不受轮回所束缚,出三界、脱六道,今解释如下: 一、烦恼魔(梵语klesamara):指贪嗔痴习气能恼害身心。 二、五阴魔(梵语skandhamara):指色受想行识等五蕴能生一切之苦。 三、死魔(梵语mrtyumara):指死亡能断人之生存命根。 四、天魔(梵语devaputramara):指能坏人善事的天魔外道,如欲界自

如本法师答:佛陀的弟子有两大类:一则出家弟子。二则在家弟子。 出家弟子修持梵行,坚守如来圣戒,以自度度人为根本意趣,是故,出家弟子不得行男婚女嫁之途;在家弟子是处于在家修持,为了适应家累故,可行男婚女嫁,无妨也。佛陀大慈大悲特为在家弟子立了五戒法,此

如本法师答:世间一切万法不出体用的关系,体即是本体、理体。用即是作用、相用。离体无用,离用无体,体用是一体两面之说而已!当作用之时,体在用中;当不作用之时,作用归体。 譬如心性而言,性是体,心(梵语citta)是用,然而心是由性起用,性是心之体;若离性之体,则心之作用即不可得;若无心之作用,则性之体无从彰显。 又如水与波之关系,波是由水所起之涟漪,涟漪之波不离水,水不离波,水即是波,波即是水,水波不二,那么体与用之关系,亦复如是!

如本法师答:法身(梵语dharmakaya,巴利语dhammakaya),指佛所说之正法,佛所得之无漏法,及佛之自性真如如来藏。这位仁者问得相当好,也蛮有趣的,我们应该明白,法身是无形无相的,非青、黄、赤、白、黑、蓝、靛、紫等颜色所能形容的。

如本法师答:家有家规、宗教有戒律,国有国法,法官依法行事,只要公正无私,依法究办,实践正义、道德、因果(梵语hetuphala),于法庭为国法判人死刑,不犯杀戒。

如本法师答:三业(梵语trinikarmani),即身口意三业。意就是心,心是一切万法之源,心生则种种法生,心灭则种种法灭,身口亦必由心所支配,离心则身口动用不得,心若解脱,身口亦必随之而解脱;心若不解脱,身口二业也随之而不得解脱。

如本法师答:立场有差别,业报悬殊,故修持与证果是有差别的,现在分三点以答之: 一.以现世而论定修持与证果的话,不很正确,何以故?因为男众或女众累世所修,与今世的修持是有密切的关系,假使同样修持一种法门,男众累世已修持已久,当然女众未曾修持,就不能相提并论

如本法师答:这两句话是祖师大德所说,其宗旨在于鼓励出家众,修行不得放逸,应把戒律持好,将佛法实际证悟,了脱生死,免得吃了那么多檀越(在家居士)之米粮,不但今生没有办好生死大业,致使来生又须偿还施主一切米粮之债物,因而投胎转,披毛戴角还!

如本法师答:正见(梵语samyagdisti)是通于世间与出世间的一把慧剑,正见的含义就是:对宇宙万法,乃至人事物给予正确的认知,了知它的真相,不至于偏差错谬,是名正见。 换句话说:对世间之法与出世间法,乃至中道胜义谛、因果、事理、三十七道品(梵语bodhipaksika)、

如本法师答:权实二教,就是权教与实教的结合称谓。 适宜于一时的教法叫做权,众生(梵语bahujana)根机未成熟,由浅入深,逐渐使人觉悟的教法,种种权宜方便,称之为权教。 究竟而不变的教法,叫做实,修行的根机能成就无上大法,即直说究竟妙理,立刻就能使人觉悟的教法

如本法师答:佛陀能知人生与宇宙真相,却不能将石头变成黄金,将黄金变成石头,佛陀是大彻大悟的人,绝对不是万能者,说万能者是外道。 中外古今,圣人与凡夫,神通与特权,天底下找不到有一位万能者。固然有一些外道教常猖言:我是万能者,我能创造天地万物,人是我所创

如本法师答:修持净土法门,必须累积无量福德,此无量福德与一心不乱(梵语aviksiptacitta),是往生净土而应有之资粮,持咒与念佛,是通达一心不乱之正因。 个人修持佛法的性向不同,根机有别,有些人喜欢持咒,有些人喜欢念佛,持咒念佛宗旨在于令妄心得一心不乱,若不能达到一心不乱,功德从何而生呢!念佛与念咒功德平等,无有高下,只是持咒念佛者的根机问题。 若临命终之际,最好以念佛为主,何以故?因为一句佛号短,短而好念,易成就念佛三昧;咒语长,念力不能维持长久,易起妄想,同时命终之际,内心较

如本法师答:三观是天台宗重要法门,智者大师所立,为教义与实践之骨架。系对于一切存在作三种观法,即空观、假观、中观,称为空假中三观。此乃依据菩萨璎珞本业经卷上贤圣学观品所说从假入空二谛观,从空入假平等观,中道第一义谛观而立。 (一)空观:又作从假入空观、二谛观。空者,离性离相之义。谓观一念之心,不在内,不在外,不在中间,称之为空;由观一念空之故,而一空一切空,无假无中而不空;此因空、假、中三观能荡除三惑之相,以空观荡除见思之相,以假观荡除尘沙之相,以中观荡除无明之相,三

如本法师答:地狱(梵语naraka)十八泥犁经中,列有十八个地狱,何等为十八呢?就是光就居、居虚倅略、桑居都、楼、房卒、草乌卑次、都卢难旦、不卢半呼、乌竟都、泥卢都、乌略、乌满、乌藉、乌 呼、须健居、末都干直呼、区通途、陈莫。

如本法师答:佛说阿弥陀经、佛说无量寿佛经、佛说观无量寿佛经,是名净土三经,加上往生论,名为三经一论。往生论(梵语Sukhavativyuhopadesa)。乃印度世亲(梵语Vasubandhu)菩萨所造之论典,北魏菩提流支译。全称无量寿经优婆提舍愿生偈。

如本法师答:这是解脱(梵语vimoksa)之后的法语,明心见性者,他的身口意三业,必然能超越善恶之心,远离对待之法,不受五欲(梵语panca kamah)六尘(梵语sad visayah)所染,自性光明自得,念念解脱,念念觉悟,对自己的心念一清二楚,丝毫不迷惑,一念一世界,一念一国土。

如本法师答:各人修各人得,父修父得,子修子得,此话没错,这是站在自修自得的立场,靠自力的法门而进道,以达成自性自度的根本正常道。 一子出家(梵语pravrajya),九祖超升,此语亦无不对,可分两个角度而正见之: 一、主观超度:自古至今,佛菩萨乃至历代高僧大德们,在

如本法师答:聋者是八难中之一难,可谓业障(梵语karmavarana)深重,现生当中,听佛法亦障碍,临终之时,气未断,耳聋之故,开示念佛依旧听不到,但聋者若明白往生的道理,善念现前,痛念人生无常,欣求极乐,他心想佛,一心一意想往生西方净土,弥陀愿力不思议,亦必接引往生

如本法师答:归依(梵语sarana),无归依的人,实行八德,不犯十恶,此人不发愿回向求生净土,亦不得往生,往生的条件,不在世间为善多寡而论定,而是须要发回向求生彼佛国土为要。所以未归依者尽快归依,八德是治家治国的法则,与生死了无痛痒,与菩提毫无相干,与涅槃差距

如本法师答:修行者能以般若智慧眼,善观人生宇宙之实相,从中自性光明不迷,因而得无量无边之智慧,名之为看破是般若德。修行者能勘察贪嗔痴一切烦恼,皆毕竟空(梵语atyantasunyata),幻化了不可得,诸烦恼不得束缚菩提自性,远离诸垢,当下法身慧命复活,名之为放下是解脱德。修行者已透澈净化尘垢,诸缠无缚,法身(梵语dharmakaya)之德,即是自在平等之性,而且常住不灭的法性身无不周遍,名之为自在是法身德。

如本法师答:诸法本是不二法,理事是一体的,不是两回事,事即理,理即事,从中不得分开;从事透理,理何尝不是事;从理显事,事何尝不是理,诸法从本以来无变异,法尔如是。

如本法师答:王阳明号王守仁,是宋朝理学家,台北那座阳明山过去叫草山,是后来先总统蒋中正仰慕王阳明,将草山改为阳明山。 宋朝时候,有一天,王阳明游佛寺,见寺关房森严,封条封之,一边字条题著:南无护法韦陀尊天菩萨。另一边题著开关房的年月日。 王阳明好奇心所

如本法师答:供养(梵语pujana),又作供、供施、供给、打供。意指供食物、衣服、卧具、医药等予佛法僧三宝、师长、父母、亡者等。 供养初以身体行为为主,后亦包含纯粹的精神供养,故有身分供养、心分供养之分。据遗教经论载,饮食、衣服、汤药、属身分供养;不共心供养,无厌足心供养,等分心供养等,属心分供养。 依据十住毗婆沙论第一卷所载,有二种供养:一、法供养,指善于听闻大乘(梵语mahayana)正法。二、财供养,指饮食、医药、卧具、衣服等四事供养。 纵然供养种类与方式之多,不外乎有物质

如本法师答:法王(梵语dharmaraja),法王即是佛之别名,能于法自在,佛之尊称。王即是最胜义、自在义,佛为法门之王,能自在教化众生,故称法王。法即是世间法与出世间法的总称。 佛(梵语buddha)已历经三大阿僧祇劫修行,已成就三觉圆满,三觉即是自觉、觉他、觉行圆满是也。也可以说福德与智慧修满之义,故名法王。 无量寿经云:佛为法王,尊超众圣,普为一切天人之师。 释迦方志卷上云:凡人极位,名曰轮王,圣人极位,名曰法王。

如本法师答:据经典所记载,应于五十六亿万年,弥勒菩萨(梵语Maitreya)下生人间,人间净土即在彼时产生,那时的众生皆实践十善业(梵语dasakusalakarmani),因而得到净土清净殊胜果报,人寿八万四千岁,男女五百岁方行婚嫁,大地平坦,五谷不作,自然丰收。 佛说观弥勒菩萨下生经云:尔时人寿极长,无有诸患,皆寿八万四千岁,女人五百岁然后出嫡。 佛说观弥勒菩萨上生兜率天经云:弥勒菩萨(梵语Maitreya)于阎浮提岁数五十六亿万岁,尔乃下生于阎浮提,如弥勒下生经说。

如本法师答:四弘誓愿是事愿,普愿六道众生各个皆能发菩萨弘誓,著重慈悲利益一切众生也;自性四弘誓愿是理愿,不但自己要度脱,而且普愿六道众生皆能顿四弘皆是性具,著重自性自度也。 众生无边誓愿度者:众者(梵语bahujana)即众法相生也,谓五阴和合即有此身,既有此

如本法师答:烦恼(梵语klesa),菩提(梵语bodhi),这是显示大乘佛教之圆通法义,烦恼与菩提相即不二之意。妨碍觉悟之一切精神作用皆为烦恼;反之,断绝世间烦恼而成就涅槃之智慧,称为菩提。 然贪、嗔、痴等烦恼,当体空性,当体为菩提;离此菩提法性之外,则别无诸法可言,故于烦恼之性立菩提之名;此即两者相即不离之意。法藏之入楞伽心玄义载,烦恼为分别性,故其体非有;即见惑性空时,不必断除烦恼惑,而得入真如(梵语bhutatathata),故说烦恼即菩提。 又烦恼即菩提常与生死与涅槃并用,二者皆用以表

如本法师答:声闻乘若精进修行, 一心(梵语ekacitta)持戒无犯,修空法,精进四圣谛,要证成果位,快则三生,迟则六十劫。缘觉乘精进行道,严守毗尼,破无明,精进十二因缘,要证成果位,快则四生,迟则百劫。

如本法师答:当人死亡之后,快则瞬间即往生他道,慢则七七日,也就是四十九天即可投胎转世,随各人业报而受生,业报有轻重,感召的业果也就千差万别了,死亡的祖先若已超过四十九天,早已随业而投胎转世,如此一来,不知道要超度谁?领受的机会渺小至极,愿仁者思量!思量!莫陷入迷信的圈套

如本法师答:无妨,只要身心保持洁净,一切依法而行,上大殿礼佛上香,乃至做早晚课,佛高兴都来不及了,怎么不可以上大殿礼佛上香呢?佛深怕我们懈怠,在生理期的期间,能如此殷勤勤修佛法,佛会随喜你的精进,起欢喜心,预祝您早成道业,请安心吧!

如本法师答:我见又名我执,一切众生的肉体与精神界,都是因缘所生法,本是无我的实体存在,但吾人都在此非我法之上妄执为我,故称之我见。众生所以会生死流转,只因有我见,因我见而不能正见诸法实相,导致迷惑而造业,感召无穷苦痛,浪迹六道,往返三界(梵语trayo dhat

如本法师答:要出三界,必须破见思二惑。何谓见惑?就是见解上的迷惑或错误,如身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见等五不正见。何谓思惑?就是思想上的迷惑错误,如贪嗔痴慢疑等五烦恼。断此见思二惑即证阿罗汉果(梵语arhat),出离三界。 修行欲深入解脱,必须先从

如本法师答:往生净土后不是意味有债不必还,犯杀盗淫妄不受报,若如此观念是邪见错误的;往生到极乐净土,是因为净土环境好(依报庄严),师资阵容、同参道友殊胜(正报庄严),在彼极乐净土好修行 ,其道心永不退转(梵语avinivartaniya),直至成佛,或随其本愿修短自在(住在极乐净土长短可随心所欲),若一旦证成果位,你亦可倒驾慈航还入娑婆度化有情,是这种立场与动机而带业往生的,并不是成佛后或往生后即不受果报,若不受果报即是邪见也;若不受果报,因果(梵语hetuphatu)即成天方夜谭了!要明白,种何

如本法师答:超越欲界(梵语kamadhatu),色界(梵语rupadhatu)、无色界(梵语arupyadhatu),心地解脱,不沾尘欲,自在无碍,而出三界,是名出世间。五种出世间之食,乃能长养圣者慧命善根之五种法食。 一、念食:谓修行者常持正念,能长养一切善根。 二、法喜食:谓修行者爱乐大法,而得资长道粮,其心常生喜悦。 三、禅悦食:谓修行者由得禅定力而能自养慧命,道品圆明,心常喜悦。 四、愿食:谓修行者以心身持愿,不舍万行而长养一切善根。 五、解脱食:谓修行者解脱各种惑业之系缚,于法得自在,以长养一切

如本法师答:八解脱(梵语asatu vimoksah),八解脱又名八背舍,就是八种背弃舍除三界烦恼系缚的禅定。 一、内有色想观外色解脱:谓心中若有色的想念,就会引起贪心来,应该观想到外面种种的不清净,以使贪心无从生起,故称解脱。

如本法师答:三慧(梵语tisrah prajnah),闻慧、思慧、修慧,是名三慧。闻慧是听闻佛法能生智慧;思慧是思惟佛理能生智慧;修慧是勤修佛法乃至禅定能生智慧。 三学梵语(tisrah siksah),戒学、定学、慧学,是名三学。戒即是禁戒,律藏之所诠,能防止人们造作一切身口意

如本法师答:凡夫(梵语prthagjana)不明生老病死之因,故感召生老病死之果,因(梵语hetu)是什么?就是无明,就是不明白为何会生死轮回不休不止的原因,简而言之,即是不明白人生宇宙真相,因而起迷惑,因迷惑而造业,因造业而受业束缚缠著身心,于是受业报沉沦三界受苦,如是惑业苦三轮周而复始。 大圣佛陀有详细开示生死流转概况于十二因缘中,即是:无明(梵语avidya)缘行,行(梵语samskara)缘识,识(梵语vijnana)缘名色,名色(梵语namarupa)缘六入,六入(梵语sadayatana)缘触

如本法师答:往生净土之后,按道理说,品位高的,应该可以记得,因为品位高的,生前已有相当定慧的基础,同时,生到极乐世界(梵语Sukhavati),又马上莲花化生,不必像卵生、胎生、湿生要待上一段相当长的时间才出生,所以,不会有隔阴之迷。 至于品位低的,须要在莲花中待上一段长短不一的时间,然后才能花开见佛闻法,况且,生前广造诸业,修持有限,定慧浅薄,功力不深,莲花化生后,是否即时能记得生前之事,极须探讨之。但依据无量寿经所说,只要往生极乐莲邦,可得宿命通,若得之,即可知道生前大大小小之

如本法师答:阅之义含有对文而看,检看的意思。诵之义含有大声的读,背熟称诵的意思。故其两者之作用,略有差别;阅经就是看经,检看经文,进而思惟经文,以达成体解法义。诵经就是大声的读经文、背诵,著重一心(梵语ekacitta)之定。 这须视两者之心境所作所为而定,不得一概而论,因为阅经与诵经所起的变化与作用,的确不可思议,有些人因阅览经文而开悟者,亦有人诵经得开悟,其境界层出不穷,而非较量所能拟议也。

如本法师答:佛教(梵语buddhasasana),整体的佛教是一味的,在佛陀时代,并无所谓八宗十宗,甚至数宗数派,大圣佛陀观机逗教,什么根机说什么法,自在为众生广说诸法,佛陀住世八十年,说法四十九年,谈经三百余会,总共有八千四百十六卷之大藏经,可谓浩瀚如海,无量无边诸有情,广受大法的滋润,证成菩提者,不胜枚举。 佛教之所以会形成八宗十宗,其原因在于众生根机问题,毕竟发心学佛者,个人的智慧有深浅,性向有差别,喜好的法门各有立场不同,甚至善根有薄厚,在这种种不同的条件之下,因而引发大藏经

如本法师答:众生的定业不可转,乃至证得圣果的佛菩萨,祖师大德亦难逃避定业(梵语viniscitakarman),纵然能逃得一生百生,一劫万劫,但定业总是无法避免。 目犍连被被道的乱石所击毙,佛陀头痛三天,这些实例,就是一面镜子,表征因果不昧的果证! 佛陀曾云:我有三不能

如本法师答:佛菩萨示现人间度化众生,为了契机方便,因此示现的形像就有差别,譬如观世音菩萨(梵语Avalookitesvara)常示现四臂观音、二十五臂观音、千手千眼观音、龙头观音、白衣观音、甘露瓶观音、鱼篮观音、勇猛丈夫观自在等等,这种种差别的观音,是由法身所示

如本法师答:出家,梵语(pravrajya),别人因缘成熟,欲出家修行,这是庄严甚庄严之圣业,走出世解脱轮回之神圣使命,是自度度人的丰功伟业,是值得鼓励的,让他人剃度心愿达成,其功德不可思议,非语言所能为喻,现在略举经典作证。

如本法师答:离心无境,离境无心,境由心生,心生种种法生,心灭种种法灭,六种神通,亦不能例外,神通(梵语rddhi)是心之变化妙用所使然,离心无神通,离神通无心,心(梵语citta)与神通是体用之别,并非离心别有神通,离神通别有心,是故,修道者能正见神通是心之变化妙用。

如本法师答:众生(梵语bahujana)对个体身心所错执之四种相,又作四见、我人四相、识境四相。 一、我相:谓众生于五蕴法中,妄计我、我所为实有。 二、人相:谓众生于五蕴法中,妄计我生于人道(梵语manusyagati)为人,而异于其余诸道。

如本法师答:修行大乘佛法之行者,非但自利,也应利他,利他层次相当广泛,佛门宣称这时空里就有十法界的生灵,其中有四圣六凡,除佛之外其余概称九法界为有情,九法界里有一道广受极苦的众生,那就是地狱道(梵语narakagati)了,地狱是造诸五逆十恶而感召,是受一切极端刑罚的受难处,依据佛经所云:造上品十恶之业,就感召受地狱法界之报;造中品十恶之业,就感召饿鬼法界之报;造下品十恶之业,即感召畜牲法界之报。 纵然造恶而堕入苦难之地狱,身为出家修道者,观看众生受大苦聚,于晚课之际,即发起悲愍

如本法师答:佛教论修行,在于行住坐卧中,身体若无不适,最好应该端坐而念经咒,身心方不易产生懈怠之意,易抖擞故,而且不会落入慢法之过,若真实欲念,躺于床上,可自心默念亦可,切勿出声诵经咒是也。

如本法师答:八敬法(巴利语attha garudhamma),八敬法又名八敬戒、八尊师法、八不可越法、八不可过法等,简称为八敬法。这是佛陀规定比丘尼众应须恭敬比丘众,尊重比丘的八件要事,一旦发心受过比丘尼戒,亦须加受八敬法,故后人称之为八敬法。何等为八?分别如下: 一、百岁比丘尼应礼初夏比丘足。 二、不骂比丘、不谤比丘。 三、比丘尼(梵语 bhiksuni)不得举比丘(梵语 bhiksu)过,比丘得举比丘尼过。 四、比丘尼具足戒,须在二部僧中受(先于尼僧中作本法,再求比丘僧为之受戒)。 五、比丘尼犯僧

如本法师答:赚钱谋生方法颇多,依佛教启示我们的准则,就是不应违失因果(梵语hetuphala)、道德、造恶业之下即可,在谋求而得之财产,这前后阶段,不伤害他人、团体、社会、国家,禀持这种正念而谋生赚钱,即是正当的行为,正当的职业。

如本法师答:外道之行者亦有神通(梵语rddhi),其神通是有漏神通,有漏即是无明烦恼未断尽之意,虽得禅定所发之神通,但禅定亦是有漏之三界内禅定,一旦无明烦恼现前,禅定丧失之际,其神通自然消失无踪。

如本法师答:出家后称师兄,师兄是应方便称谓,随中国民情而称呼的,可牵强称呼。戒律中称比丘(梵语bhiksu)为比丘僧、大德、尊者等名称;比丘尼(梵语bhiksuni)则称大姊、或比丘尼僧而称呼之。

如本法师答:若真有疑难,是该发问的,由问而得到如实真相,因而破迷启悟,这是好现象的,值得赞叹与嘉许。 佛门有句名言:大疑大悟,小疑小悟,不疑不悟。

如本法师答:于恭敬供养中,不生憍逸,于嗔骂打害中,不生怨恨,是名生忍。 于寒热风雨饥渴等法,于恼害之时,能安能忍,不生嗔恚忧愁,是名法忍。 把心安住于不生灭的道理上,忍就是把心安住于道理而心不动的意思。诸法的本性,即是真如实相,原无生灭,故曰无生法忍(梵

如本法师答:社会人士把心猿意马,形容拿不出主意的意思。依佛门的解释不如此,心猿意马是表示心地没有禅定的功夫,心意杂思妄想,烦恼丛生,无法制止,是故,比喻如猿如马一般的奔腾。 心不能安静,易攀缘过去、现在、未来三际,称之为心猿。意不能稳定,高低起伏,横冲

如本法师答:在因位而论,学佛弟子,思想太过于活泼,心地无法统一和谐,易流露社会习气,沾染自性,往往不易自觉,因此,在凡夫因位来学佛,应该尽心尽力守持如来戒律,莫让身口意三业放荡,因而懈怠散慢,如此循循而进,导社会习染转化成清净自性流露,日积月累,可望道业

如本法师答:修道者最怕错用功,修错法门,以不了义为了义,以识为智,以不究竟为究竟,甚至找不到门路通往涅槃(梵语mirvna)解脱(梵语vimaksa)之境,这是行道者最大的忌讳与危机! 扪空追响,劳汝心神,二乘人证空住空,沉空守寂,默守净心,知空证空,但不知出空行大悲

如本法师答:尘(梵语artha),新译作境,境界。指六根感觉而缘虑之对象、对境。佛教称色、声、香、味、 触、法六者为六根之尘,而眼、耳、鼻、舌、身 、意为六根,六根对六尘(梵语sad visayah)而生六识,若根尘相对六识清净无垢,称为一尘不染。后世援用此一佛家语,转以形容东西之洁净,行为境地之清净,为官之清廉等。

如本法师答:是的,这种透视与修法,皆为中道不二法门,请仁者注意详听,今略以阐述中道法义,若依此行,与圣法相呼应,欲证道果,终有是处。 烦恼(梵语klesa),烦恼是总称,是惑之别名、是漏之别名、亦是无明之别名。

如本法师答: 菩萨是梵语,是菩提萨埵(梵语Bodhisattva)的简称。佛是梵语,是佛陀耶(梵语Buddha)的简称。 站在因果的立场而言,菩萨为因,佛为果。佛的果位是菩萨道行者最终目的,究竟的菩萨道,果位是平等的,菩萨道(梵语bodhisattvacarya)是通于出家与在家,所谓佛

如本法师答:这是修行到家,心地解脱的甚深境界,心对五欲六尘如如不动,不贪不染,不取不舍,无得无失,无惑无动,当下清净法身自然彰显,光明赫赫,不论处高山或平地,何处不是西方净土,诸位同参们!境缘无好丑,好丑起于心,心解脱境亦解脱,到这时机之际,眼前所见一切山

如本法师答:佛法是觉悟之法,丝毫不差,因果善恶分明,是有规律的、平等的、有前后的,更不会错乱! 定业(梵语viniscitakarman)是不可转的,不定业可以转,但佛法肯定定不定业皆是空无自性,如幻存在的,定业与不定业,果报迟早有可尽的时候;定业只是持续长久些。

如本法师答:见即是性,离见无性,离性无见,见即是性,性即是见,见性不二。 性无形无相,非青黄赤白黑,非长非短,非大非小,非净非垢,非来非去,非增非减;性离言说相,离心缘相,言语道断(梵语saravadacaryoccheda),心行处灭,如人饮水冷暖自知。性亦非断灭,非顽空。 若问性在何处?答:性在作用,当作用之时,有其八处,何谓其八?在眼能见,在耳能闻,在鼻能嗅,在舌能尝,在身知触,在足能奔,在手能举,在心能分辨,若识者谓之佛性,不识者谓之精魂。 学道之人若欲见自本性,但莫于心上著一物,犹若虚空纤尘不

如本法师答:人死亡之后,投生何处,这是大家都很关心的问题,死亡时的相状,是可以验知其人将来投生之处的,在瑜伽论立死相有六验,由六验即可明白亡者投生何处,何等为六?分别如下: 一、若作善之人将死时,先自足冷至脐,脐上犹温,而后气尽者,即生人中。

如本法师答:天壤之别,忍气吞声是压抑之法,令脾气不要发作,若压抑不住,则有爆发之际;又如石压草,石头一旦拿掉,杂草照常长起茂叶,不根本故,非究竟法,非了义故;

如本法师答:精神统一能得到身心的舒适,血液循环更舒畅,精神轻松,内心轻安,神识月朗化,组织力强,记忆增高,精神统一,大体上,是世间一般人集中精神的法则。 禅定(梵语dhyana)的种类,依佛法而论之,则有三种禅:小乘禅、出世间禅、出世间上上禅。 一、小乘禅:修五

如本法师答:三业梵语(trinikarmani),身业、口业、意业,是名为三业。三业又分二种业:一者、三业清净。如声闻、缘觉、菩萨、佛等四圣,四圣皆修得三业清净,免受生死轮回,而以佛之三业最究竟清净。二者、三业不清净。如天道、人道、阿修罗道、地狱道、恶鬼道、畜

如本法师答:综观世界(梵语lokadhatu)各大宗教,乃至新生宗教,不外乎一神教、一神论、创造论而自居,譬如:基督教、回教、印度教,中国古老盘古开天思想,一贯道等等,皆是一神教、创造论之说。 何谓一神教?就是宇宙间唯有一真神,是至高至上

如本法师答:万法唯心造的意思,是自性能生一切法,分为染净二门:染心有贪嗔痴慢疑 等等无量作用;净心有慈悲喜舍 等等无量妙用。不论染净之心不离心地,由心地演化无穷尽的作用,因此称为万法唯心造;不是意味著能把鬼造有造无,鬼不跑掉,你怎么造或不造,亦不能

如本法师答:中道(梵语madhyamapratipad,巴利语majjhimapatipada)。即离开两边之极端、邪执,为一种不偏于任何一方之中正之道,或观点、方法。 中道系佛教之根本立场,于大小二乘,广受重视,故其意义虽各有深浅,但各宗以此语,表示其教理之核心则为一致。 中道之意义称中道义,中道之真理称中道理。中道教即指中道之教说,以中道为旨之立场称为中道宗(法相宗主张唯识中道,并自称为中道宗),观中道称为中道观。又因中道乃表示宇宙万有之真实相,故就中道即实相之意义而言,称为中道实相。 佛法贵

如本法师答:布施者内心应该存著六种心,若能受持六种心,则能达到布施解脱的境界。1.欢喜心。2.平等心。3.庆幸心。4.广结善缘之心。5.度悭贪之心。6.三轮体空之心。

如本法师答:众生缘慈悲、法缘慈悲、无缘慈悲,是名三种慈悲。 众生缘慈悲:是对一切众生都视如父母兄妹眷属,常起与乐拔苦之心,这是凡夫未断烦恼的有学之人,所起的慈悲。 法缘慈悲:是破除我之相,对众生随力随意,拔苦与乐,这是断烦恼达于法空(梵语dharmanairatmy

如本法师答:禅定梵语(dhyana),禅定的种类颇多,举之不完,说之不尽,若依佛法正观禅定,则有三种类:一则世间禅。二则出世间禅。三则出世间上上禅。禅定固然种类参杂不一,有些了义禅,有些不了义禅,有些禅亦然停留世间,有些禅已出三界,已出三界之禅又有多种之类型,

如本法师答:因果(梵语hetuphala),佛教是讲因果的,因果始终是不变的定律,这种猫与鼠的比喻不是很恰当的说法,因为猫是肉食动物,什么肉类都吃,只要它能搏倒对方,即当下就把对方之肉吃掉,像牛、马、狮子、虎、人等等,它没有本事搏倒,故吃不得,猫不只吃老鼠之肉,

如本法师答:又作六师外道,是古印度佛陀时代,中印度势力较大之六种外道。外道,系以佛教立场而言,实在是当时反对婆罗门教思想之自由思想家,而在一般民众社会中所流行思想体系。 一、珊阇耶毗罗脉子(巴利语Sanjaya Belatth iputta),怀疑论者,不承认认知有普遍之正确性,而主张不可知论,且认为道不须修,经八万劫自然而得。 二、阿耆多翅舍钦婆罗(巴利语Ajita kesakambala),唯物论、快乐论者。否认因果论,乃路伽耶派之先驱。 三、末伽梨拘舍梨(巴利语Makkhali Gosala),宿命

如本法师答:肉眼(梵语mamsacaksus)、天眼(梵语divyacaksus)慧眼(梵语prajnacaksus) 、法眼(梵语dharmacaksus)、佛眼(梵语buddhacaksus),是名五眼。 何谓肉眼?就是肉身凡夫之眼,遇昏暗、遇阻碍,就不能见。 何谓天眼?就是天人之眼,远近昼夜,都能得见。 何谓慧

如本法师答:1.法身(梵语dharmakaya):即是中道之理体也,佛以法为身,故称法身,法身处于常寂光净土。 2.报身(梵语sambhogakaya):报身是行六度万行功德而显佛之实智也。对于初地以上菩萨应现之报身,报身处于实报庄严土。 3.应身(梵语nirmanakaya):又名应化身,为

如本法师答:佛寺盖得庄严(梵语vyuha)而广大,若能广度无量众生,盖大寺又何妨?若不度众生,又不弘法,亦不修行,盖雄壮的佛寺,的确有劳累十方信众之财;出家人若能不重名利,盖大佛寺,依此而广行度众,弘法利生,代佛宣化,普令大地有情,因迷而悟,因悟而证,是名功德无量!

问: 为何每翻起经书想阅读时,马上想睡觉? 如本法师答: 经书所阐扬的是真理,解脱之道,众生不易相应,生涩贫乏故,如路面砂砾荆棘,坎坷难行;众生无量劫以来与五欲(梵语panca kamah)六尘(梵语sad visayah)相应成习,背觉合尘,六道轮回走得很光滑,闭上眼睛也不会走错方向,易于相应,是故,翻起经书就想睡觉。

如本法师答:香板的使用由来,原始于禅宗所流传,时间上不久,后来净土宗的大德亦以香板而行用,香板分为很多等级,略述四种如下: 一、警策香板:是用来勉励大家的道心,以资振作。 二、巡香香板:是用来巡察坐禅昏沉之用。

如本法师答:听经念佛,乃至所做一切功德,皆须回向(梵语parinama),回向这个法门,是十方诸佛殷勤所倡导,意义深广,回向具足有:超越、解脱、与空性相应、无我、目标、归宿、力量、希望、因果(梵语hetuphala)、终程,等等之含义,佛陀之智慧已达圆满之境,圣者如是言,

如本法师答:修道者之所以修道,无非为明心见性而努力,以见性即佛为宗趣。因为明心见性是破迷启悟的关键,是转凡入圣的枢纽。 涅槃经云:见佛性不名众生,不见佛性是名众生。 心是性之用,性为心之体,离性无心,离心无性,心性不二,是名明心见性,见佛性不可再称为众

如本法师答:这可分为两个立场而论之:一、有证果者。二、一般凡夫之辈。 一、有证果的人:已证成果位的圣者,当入涅槃(梵语nirvana)之际,其神识是自在无碍的,既无生何有死!故不生不灭,无来无去,说是从身体的那部门脱出者,皆为戏论! 二、一般凡夫之辈:凡夫之辈当

如本法师答:三心不可得,是要我们学道者,离相、离念、离住,以无所住而

如本法师答:佛陀时常在经典里有谈到,众生业不重不生娑婆(梵语saha),爱不断不生净土。众生之所以众生就是随业漂流,导致六道生死轮回,若三业(梵语trinikarman)已净化,何来生而复死,死而复生之有!

如本法师答:中阿含经所载: 1 女人不得当如来(梵语tathagata)。2 女人不得当转轮王。3 女人不得当天帝释。4 女人不得当大梵天王。5 女人不得当魔王。

如本法师答:是的,布施(梵语dana)者不能将能施、所施之物、受施者三轮体空,必然心里有念、有

如本法师答:佛具足大慈悲心,虽与众生无缘,但也发大慈心而救度之,此慈心尽虚空遍法界,是名无缘大慈。 佛陀之悲心,乃是以众生苦为己苦之同心同感状态,乃至圣凡同俱佛性,又其悲心广大无尽,无有更广、更大、更上于此悲者,故称同体大悲。

如本法师答:开遮持犯是持戒者所应有的共识,为了能持戒解脱,圆满戒法,成就持戒功德,必须深入戒律的开遮持犯,何谓开遮持犯?开者允许之义,遮者禁止之义,持者坚持戒律之义,犯者毁犯戒律之义。学佛持戒有如是正确的认识,持戒修行,必因戒(梵语sila)得度生死苦海,共

如本法师答:身教与言教同等重要,理与事是不二的,内心解脱,外在必定亦解脱(梵语vimoksa),所谓诚于衷形于外,内外一如是也。 心地解脱者,身教愈如法,所行所为不越心地功夫,这才是真正学佛者本有的风范。时代的歪风,时代狂流,往往一般人,喜欢学习时髦,依此时髦之

如本法师答:佛法讲缘起、业感、因缘果报,世间相莫非如此一般。佛教发源于印度,曾经盛行一段时间,这段时间正是有缘的众生,业力感召,与佛陀共聚在同一时代,蒙佛教化,应度者皆已度脱,未度者皆已种下得度因缘,佛陀降生示现在印度,整体的教团教法风行在印度及东南

如本法师答:南无二字(梵语namas,巴利语namo)。又作南牟、那谟、那摩、曩莫、纳莫等。意译作敬礼、归敬、归依、归命、信从。原为礼拜之意,但多使用于礼敬之对象,表归依信顺,含救我、度我、屈膝之意。将南无两字冠于佛名或经名前,亦表归依之意。如称南无阿弥陀

如本法师答:贪嗔痴灭,心则清净,若心清净,所在之处,皆为净土,其心若不净,皆是秽土,净秽在心,不在国土,发心向佛道,是生净佛国土。 维摩诘经云:欲得净土,当净其心,随其心净,即佛土净。 这是唯心净土的说法,心是净土,净土是心,离心无净土,离净土无心,心与净土不

如本法师答:净土经云:娑婆世界(梵语Sahalokadhatu)已有六十七亿不退转菩萨,念阿弥陀佛往生;他方国土,亦复无边无数。又观经所说,韦提希王妃与五百侍女,念阿弥陀佛,皆已往生净土。 非但菩萨声闻缘觉往生净土,历代祖师、高僧大德、优婆塞(梵语upasaka)、优婆夷(

如本法师答:凡夫(梵语prthagjana)毕竟是凡夫,起心动念不定,变化多端,不易掌握,如同心猿意马,始终定不下来,如同水中的浮萍,漂流不定;凡夫的心也如此一般,若任意信自心,易被自心所害惨,分分秒秒皆在生灭变化故。 佛说四十二章经云:慎勿信汝意,汝意不可信。

如本法师答:所谓共业者,就是由大众行为所共同造作,因而感召一股共同之业因与业果。譬如一家人就有一家人之共业,一个社会就有一个社会之共业,一个国家就有一个国家之共业,一乡镇有一乡镇之共业,一县市就有一县市之共业,省有省之共业。 共业有善有恶,善者感召

如本法师答:佛佛道同,法法平等,的确佛与佛之间的道与法是平等的,佛与佛之间的果位也是平等的,无有高下之别,平等无异。 那么为什么会说十方三世佛,阿弥陀第一呢?诸位要明白啊!现在十方佛土中的净土,以弥陀佛的净土最为殊胜,弥陀佛无量劫前当法藏比丘时,摄取二

如本法师答:修行之法门颇多,但归元无二路,朝山是学佛修行法门之一,其朝山真义有六,何等为六? 一、朝山可培养吾人低声下气,消除我慢贡高心。 二、朝山可接引初机学佛的行者,由浅入深之要阶,以熏习善根(梵语kusalamula)成熟故。 三、朝山可渐渐净化无明习气,智慧渐增。 四、朝山真正本意在于彼道场有大善知识(明师),可请善知识(梵语kalyanamitra)为朝山者开示解脱法要,以启迪智慧,顿破无明,证无生法忍(梵语anutpattikadharmaksanti),同出三界为宗。 五、朝山一步一拜或三步

如本法师答:我执(梵语atmagraha),众生所以会轮回生死,就是有我执,因我执致使不得证菩提,如来一代圣教,无非以无我破我而立论,我执意识坚深,生死就越深,我执一旦净化,生死一齐休,即与涅槃相应。 华严经云:诸法从本以来,常自寂灭性。 一语道破诸法实相,诸法实相

如本法师答:须要具备信、愿、行之资粮,恳切持名念佛,以一心不乱(梵语aviksiptacitta)为宗。 一、信坚信释迦牟尼佛宣说净土的存在,阿弥陀佛愿力不虚发,命终三圣绝对接引无疑。 二、愿既然坚信释迦宣说之净土,乃至弥陀之愿不虚发,三圣必接引之后,当下要发大宏

如本法师答:谈修行,应从教理深入,正觉诸法实义,而后实践教理,称之因解起行。正当修行之际,行门里有解门,解门中有行门,当下是中道实义,倒不必行门中另起解意:何以故?因解有行,行由解有,非离解另有行可得,亦非离行另有解可得, 一即二、二即一,一与二不一不二故。

如本法师答:阿罗汉(梵语arhat,巴利语arahant),意译作应供、无生、杀贼。诸佛菩萨,乃至阿罗汉皆已证得涅槃妙心,得不生不灭,共登无生法忍(梵语anutpattikadharmaksanti),得此法者,其心已断三毒,六通圆成,自性能随愿自在,不被诸惑所动故。

如本法师答:有因必有果,果由因而来,无因则果不得成,因是构成果的主要条件,世间诸法不离因果(梵语hetuphala),出世间法也不离因果,凡夫修行到证成果位,也必须由因地到果地,透过修行的时间与空间,广修福德与智慧(梵语jnana),以达到圆满的境界。

如本法师答:圣者投胎转世是凭愿力自在而来,凡夫投胎转世是随业力无奈而来,同样转世投胎,境界却截然不同。 凡夫(梵语prthagjana)投胎转世是随习染、妄识而来,当中阴身处于幽暗世界之际,一片黑漆漆不见人影,乃至不见山河大地,内心恐慌畏惧,孤独无伴,徘徊惆怅,

如本法师答:往生净土莲邦,别无奇特,只深信力行为要。正信释迦所言真实不虚,深信人生苦短,娑婆(梵语saha)非究竟安居之处,五浊恶世是一面镜子,不得苟且偷生,应当发愿求生净土,亲听弥陀演音,共证无生法忍(梵语anutpattikadharmaksanti),还到娑婆广度有情,日日夜

如本法师答:这是由迷而悟的语录,由生死(梵语samsara)而涅槃(梵语nirvana)的圣境,由烦恼(梵语klesa)而菩提(梵语bodhi)的世界,圣者如是说,是站在果地而言,知道吗?诸位同参们!因迷而悟,悟由迷而得;因生死而涅槃,涅槃由生死而得;因来去而无来去,无来去由来去中得

如本法师答:色法(梵语rupadharma)。心法(梵语cittadharma)。物质界,或器世界,由众因缘和合,谓之色法。精神界,心灵上的行为,所造作的功用,谓之心法。 色法与心法,本性无有自体可得,空幻不实,缘起性空,性空不碍缘起,如是实相中道,是色心二法的本来面目,学佛之

(如本法师)荐亡功德,亡者不能全得

(如本法师)荐亡功德,亡者不能全得

问:人若往生西方,其子孙代其诵经作功德,所做之功德,是往生人所得?还是子孙所得? 答:一般学佛的人,都不知道现生中广行布施喜舍,大作功德,非等到命终才做功德或布施喜舍,这种观念是不正确的,佛

如本法师答:是指天、法、畜生(梵语tiryagyoni)、鬼神四者,其不同之进食时刻。 一、天食时:诸天神众以清晨为进食时。 二、法食时:十方三世一切诸佛以午时为如法进时。 三、畜生食时:畜生以日暮为进食时。 四、鬼神食时:鬼神以昏夜为进食时。

如本法师答:修行菩萨道(梵语Bodhisattvacarya) 者,为求受净戒,于戒坛内至诚忏摩后,以香燃烧身体之某部分以供养诸佛菩萨,此为求受清净戒体而于身上遗留之燃烧之痕迹,称为戒疤。在家菩萨戒之戒疤燃于手臂,出家菩萨戒之戒疤则燃于头顶,戒坛中称火烧菩萨头。 烧戒疤本非佛制,印度本无。佛教(梵语Buddhasasana)传至中国,僧侣深受国家,社会重视,唐代时,为防止俗人假冒僧众,故朝廷勒令僧众于受戒时,应燃烧戒疤以为识别。 另据谈玄中国和尚受戒烧香疤考证一文所载,则谓烧香于顶之起源,相传系

如本法师答:大行和尚,将念佛(梵语buddhanusmrti)总摄十种利益,何等为十? 一、佛力加被。二、易作。三、功德最多。四、自他极喜。五、速得见佛。六、定得不退(梵语avinivartaniya)。七 、定生极乐。八、更不离佛。九、寿命长远。十、与圣无异。 涅槃经云:念佛

如本法师答:是的。自杀是极端厌世的行为,自己现生中所遭到的种种不如意或难以解围之际,四面楚歌,错认自杀之后,就可以得到解脱,于是,唯死是路。 佛教徒反对自杀的,自杀有无量罪,一个人曾经自杀过,在他的八识田中,却已种下自杀之因,将后会接二连三的自杀下去,

如本法师答:尚未明心见性的人,的确易受外境所侵,往往身不由己,该如何安住,如何下功夫呢?今略举两点: 一 明白轮回生死,就知道如何安住其心:什么叫做轮回(梵语samsara),又什么叫做生死呢?起心动念,随顺之,如是广行造业,周而复始,是名轮回生死。譬如说:贪欲是从

如本法师答:畜牲(梵语tiryanc,巴利语tiracchana)。有些人我们看见会心生欢喜,也有些人一看见之后,会心生厌恶,这就是佛门所讲的缘分问题,业报问题;畜牲也一样,有些畜牲见之,内心生欢喜,有些畜牲见之,心生厌恶,这都是缘分问题,业报问题,这如何而说呢?

如本法师答:照样可以成佛道。菩萨(梵语bodhisattva)的阶位有五十二个,若未证得果位的菩萨(十信、十

如本法师答:众生(梵语bahujana),诸佛是大慈大悲的,众生固然无量无边,但佛之悲愿亦无尽的,不论众生与佛的缘份深浅如何,认识不认识、眷属非眷属、朋友非朋友,乃至怨憎仇敌,这一连串的关系,佛陀皆一一净化,而以大慈悲心平等以待,有缘者而度之,无缘者若因缘成熟之际,佛陀亦然悲心而度之,只是时机迟早罢了,佛陀已彻底证成圆满之无我(梵语anatman)、无有对立性、排斥性、取舍分别性、毕竟平等性故。 依此而类推,有缘无缘、认识不认识、眷属非眷属、朋友非朋友,乃至怨憎仇敌,佛陀皆慈悲一一

如本法师答:道行之深浅,有时行于外,有时行于内,有时内外兼行,权实不定,正反不定,要知道修行者的道行高低深浅,是不容易的,毕竟,佛去高深莫测,非凡夫俗情所能窥测。 具体而言,依正法而勤修,道行不离戒定慧,戒定慧不离道行,道行之高低与戒定慧成正比,不一不二,

如本法师答:善与恶不离心,心(梵语citta)能生善,也能起恶,善恶由心所发,要制止善与恶也不离心;是故,心是罪源,也是善之本。 心动念头之际,纯以利益他人为出发点,是名为善;有害于他人之念头,是名为恶。往往角度或立场不同,站在这边是善,但站在那边是恶。非善心

如本法师答:六祖慧能大师是站在究竟清净本性立场而言,菩提与明镜比喻为本性,本性当体即空不可得,那来的菩提之树与明镜之台? 修学佛法者,站在究竟果地而言,菩提本性不可得,如幻如化,无实无虚,既然不可得,任何一物从何处惹尘埃!

如本法师答:人活著的时候身体健康,诵经念咒皆可,因为健朗的身体,灵活的脑筋诵经唱念可随心所欲,气力充足,精神易集中,一切无妨;但是临命终或命终者其气力已面临不足,精神已近崩溃之际

如本法师答:佛之四无所畏(梵语catvari tathagatasya vaisaradyani),为十八不共法之一科,根据阿含经卷十九、卷四十二等所记载: 一、诸法现等觉无畏,又作一切智无所畏、正等觉无畏、等觉无畏。即所谓对于诸法皆觉知,住于正见无所屈伏,具无所怖畏之自信。 二、一切漏尽智无畏、又作漏永尽无畏、漏尽无所畏、漏尽无畏。即所谓断尽一切烦恼而无外难怖畏。 三、障法不虚决定授记无畏,又作说障法无畏、说障道无所畏、障法无畏。即所谓阐示修行障碍之法,并对任何非难皆无所怖畏。 四、为证一

如本法师答:国家制度的规则,为全国人民所应该共同遵守的,叫做法律。佛门中的戒律,彻底由心地下功夫,是具有防非止恶,制止三业造作非法之作用,终究为成佛道,同时,内心存有因果,道德的观念,称之为戒律。 法律通常是治标的,非治本的,这话如何而说呢?因为法律是制

如本法师答:精则不杂,进则不退,不杂不退名为精进。学佛贵在精进,精进如披铠甲,勇往直冲,不达终程,绝不罢休。精进(梵语virya)则能早证佛道,懈怠则慢于证成佛道;佛经记载释迦佛与弥勒菩萨(梵语maitreya),在无量劫以前,曾经当过师兄弟,同一尊佛前发愿,立誓发奋

如本法师答:请出家师父开示佛法,应如法而请法,晚近以来,佛教徒请法都太随便了,礼仪腐化,失去伦次,太随便往往容易轻法、轻僧,恭敬心提不起来,自生傲慢,增长无明故。 请僧宝开示佛法所用之道场有多种,譬如有大型弘法、中型弘法、小型弘法、乃至一对一的开示佛

如本法师答:众生所以称为众生,就是不信因果,拨无因果,不能正观人生真谛,不解宇宙真相,迷惑五欲(梵语panca kamah),贪著六尘(梵语sad visayah),如痴如梦! 众生个性刚强,难调难伏,不是那么好度的,你不被众生度走就很不错了,要众生由迷而悟,由苦而乐,从凡入圣,不

如本法师答:生老病死的四阶段,凡夫遇死之前多数以上皆先病而后死亡,但少数之人亦有无病而死者;修行得道之人,功夫纯熟,少数之人亦有先病而后入涅槃者;多数人皆能无病而得自在入涅槃。 不论凡夫(梵语prthagjana)与圣人(梵语arya),身体总是物质有漏之物,生病在

如本法师答:回向(梵语parinama)这确实是个极为重要的问题,念佛一定要回向,在凡夫因地,往生的信愿不坚,回向可增长念佛者的求生意志,回向具有愿生净土之义、超越之义、破相之义、希望之义、目标之义、力量之义,若不回向,这些功德力当下不具足,愿生净土的原动力

如本法师答:身为佛教徒应该禀持十点基本法则,佛法就不会变质而衰灭,毕竟,众生(梵语bahujana)共业复杂,牵一发动全身,应全面性的建设,除了宗教外,亦有社会、国家、世界等等的牵制,但也应挽救这一切之逆流,何等为十?今叙述如下: 一、共同依戒(梵语sila)为师。

如本法师答:虽然中外古今,世界各国,一些民主斗士大力倡导男女平等,这些口号的确很庄严(梵语vyuha),很合乎人类的口味,但实际上,确实口号归口号,实际归实际,毕竟,女人的生理与心理,要比男人的生理与心理要来得微脆,体弱顺柔,心性软劣,说要达到平等

如本法师答:成熟有情,是言有情众生,应得度者,则以种种方便,令其因缘成熟。严净佛土,是言摄取国土,令极严净,备将来成佛时,作为度生道场之用,如法藏法丘,摄极乐国,发四十八愿之数。

如本法师答:断命曰杀,有情曰生,断有情生命叫杀生(梵语pranatipata)。为何释迦牟尼佛(梵语Sakyamuni Buddha)要为弟子们制定不杀生呢?其意义有五点,何等为五? (一)杀生害命,罪业深重,不能入佛门解脱正道。大智度论云:诸余罪中,杀业最重;诸功德(梵语guna)中,放

如本法师答:往生西方极乐世界(梵语Sukhavati)的人民,其数目无量无边,不可称计,寿命亦无量,回入娑婆度化众生的菩萨,为数多得不胜枚举,佛菩萨倒驾慈航来人间度化众生,往往不会把自己的身份显露出来,一旦暴露身份的时候,马上就要入涅槃了,毕道,佛菩萨不会显异惑

如本法师答:造善得善报,造恶得恶报,是不变的因果律,造因有共业之因与不共业(梵语avenikakarman)之因,我们尚未解脱三界,亦然要受三界的共业所驱使,身不由己,无奈又能奈何呢!保家卫国的战士亦不能例外,虽然国家说是为你负担其罪,但你不要忘记国家有国家的共业,

如本法师答:释迦牟尼佛(梵语Sakyamuni buddha)诞生于周昭王二十六年四月八日。出生在北印度迦毗罗卫国(梵语Kapilavastu),父亲乃彼国之国王,名字净饭王,母亲摩耶夫人。释迦太子在皇宫未出家前曾娶妻生子,妻名耶输陀罗,子名罗侯罗。八十岁入涅槃。大圣佛陀世间

如本法师答:众生是菩萨的净土,这话如何而说呢?因为菩萨为了利他才能自利,突破我执,增长智慧;为了自利才能利他,兴大悲心,广度有情。并不是菩萨离开众生而独居,即可成就净土的,净土有两大类:一则四圣所得之净土。二则为众生而有之净土。可见净土是不能独居一方,净土是众生须要而有,若大家都成佛了,净土当下即成历史上的名词,虚有其名。 菩萨的信愿、慈悲(梵语maitrya)、智慧(梵语jnana),皆与众生息息相关,若离开众生,一切的信愿、慈悲、智慧亦不可得,众生是菩萨的增上缘,众生是菩萨的一

如本法师答:上求佛道与下化众生是一体的,何以故?因为上求佛道是成就大智慧,下化众生是成就大慈悲心,智慧(梵语jnana)与慈悲(梵语maitrya)的圆满,当下是佛道的成就。 所以我们说,学佛者欲先成佛再度众生,这种论调是不正确的;若先度众生而后成佛,这种说法也不是常理。 依佛法而言,菩萨(梵语bodhisattva)的类型有三种:一者悲增菩萨。二者智增菩萨。三者悲智双运的菩萨。前两者菩萨是各偏一方的菩萨,不能代表中道实相的菩萨,后者是正常道的菩萨,是吻合佛道之本怀。 悲心足够而智慧偏失,易

如本法师答:回向(梵语parinama),又作回向、转向、施向。以自己所修之善功德,回转给众生,并使自己趋向菩提涅槃。或以自己所修之善根,为亡者追悼,以期亡者安稳,诸经论有关回向之说甚多。 东晋慧远大师之大乘义章卷九分回向为三种: 一、菩提回向:回己所修之一切

如本法师答:不是。宿命论强调人生的行为、境遇,都依预定的命运发生,非人力所能变更。也就是说,人生一切祸福吉凶,是非善恶,是肯定注定不变,叫做宿命论。 这种说法是邪见,不合乎真相之说,佛法是觉悟之法,洞彻诸法实相。佛门相信,命是由善恶所累积而成的,行为造

如本法师答:一般学佛的人,都不知道现生中广行布施喜舍,大作功德,非等到命终才做功德或布施喜舍,这种观念是不正确的,佛陀在经典一再的呼吁我们,要在活生生的时候,就应该多做功德善事,若现生就做功德(梵语guna),七分功德全部自己得到,若命终后,子孙为他做功德,

如本法师答:本人最喜欢学佛,可是时冷时热,怎么办? 凡夫(梵语prthagjana)在因地学佛的过程,道心往往不易坚固,如空中的羽毛,随风飘动,无有定处,时冷时热,这是很正常的情况,若遇到这种现象,更应该抖擞精神勇猛精进,凡夫在因地修行是应该带有勉强的意愿,因为懈怠的习气已经无量劫以来就本有了,若不带勉强的意志力,始终易被懈怠之心所蒙蔽,因而不得自知,甚至知而无法前进。 我们在修行学佛的历程,应该在正见方面先矫正,若能正见人生与宇宙的真相之后,必能从行为方面逐渐改善,日益净化与升

如本法师答:佛法肯定凡夫的生死(梵语samsara)轮回是无止尽的,而且是一期一期,一世一世随业接踵延续下去,除非修道证道而顿断无明(梵语avidya)生死,因此轮回之事方可罢休!众生在多生累劫的生死轮回中,佛以大慈悲愿力曾经护持我们,为我们说法,救度我们种种苦难,但是由于我们在佛道上所修所行,尚未得到解脱生死,仍然继续轮回中,亦存隔阴之迷,忘失无量劫前佛有恩惠我们之事由,故称之为欠佛债者。 毕竟谁都不敢说谁与佛无缘,只是深浅、厚

如本法师答:人类出生在世间,必然终归要死亡一次,平等无有特权,这是生死(梵语samsaya)业报的定律,若现世不修证不得果,平时又无念佛功夫,临命终之际,必然随业投胎受生,漂流万丈深坑无止尽的六道中,这就业力来决定你的将来,非你欲所欲为也。 无修行无念佛功夫,当然命终之际,方寸必然大乱,生从何来?死往何处?心里一片空白,无知又无奈,哭诉苍天又无回应,万般无奈无力感,此时此刻,若能教导临终者简易受持念佛,示导弥陀法门,以助念佛号往生净土,若临命终者能正见(梵语samyagdrsti)受持,信愿

如本法师答:一境四心又作一水四见。譬如一水,本无有异,兹因天、人、饿鬼、畜牲果报不同,故于一水而见有四相分别之异。何等为四?叙述如下: 一、天见是宝严地,谓诸天福德殊胜,其所见水,悉成溜璃众宝庄严之地。 二、人见是水,谓世间之人所见之水,清浊虽异,而皆是水。

如本法师答:般若是梵语(prajna),华译为智慧。谓通达诸法之智,及断惑证理之慧,是名智慧。般若可分为三种,可等为三? 一.实相般若:实相(梵语dharmata)即众生本具真如,离一切虚妄相,为般若之实性,这是所证理体。 二.观照般若:指观察照见实相理体之般若,这是能证

如本法师答:勤修佛法的行者,不是意味业障从此就不现前了,精进学佛念佛,是种下转凡入圣的因种,将后必定开花结果,证成佛道。而业障频频而来,是意味过去无量世以前所种恶因在现前。 因果(梵语hetuphala)是平等的,种下善因即感应善果,种下恶因即感应恶果。也就是

如本法师答:僧是和合的意义,而和合复具有二义,即理和与事和,理和是证择灭,就是僧众一同修证此共同选择的寂灭之道理,事和共有六项,即所谓六和敬。一、身和同住:就是身体和平共处。二、口和无诤:就是言语不起争论。三、意相同悦:就是心意共同欣悦。四、戒和同修:就是戒律共同遵守。五、见和同解:就是见解完全一致。六、利和同均:就是利益一体均沾。 这是大圣佛陀时代的僧众制度,在于保障整体僧团的和乐无诤,以达到平等解脱之涅槃彼岸为正宗,固然佛陀三千年前亲自所制定的规则,这六项真

如本法师答:恒是以时间而论,长久不变之义,以空间而谈,不分国土,遍及无量三千,无有距离;顺是随顺度化,悲悯柔和之义。 发起恒顺众生之愿,非菩萨人不能克成,最起码亦得证成无生法忍(梵语auntpattikadharmaksanti),方得恒顺众生,不致有退堕之念。众生是愚痴的,是

如本法师答:六道众生所以不能证得菩提(梵语bodhi),就是不知爱欲自性不可得,因此,无止尽贪求爱欲,因爱欲故造业,因造业感召轮回之报,是故,修行者必然要断爱欲,普得清净自性之彰显。 佛说四十章经云:人怀爱欲不见道者,譬如澄水,致手搅之,众人共临,无有其影者,人

如本法师答:摄心念佛的方法颇多,今略举八点供给诸大善信共参共修: 一、彻底净化感情,勿恋恋世法,生心留情,是念佛的大障碍。 二、发菩提心,真为生死而念佛,是摄心通途。 三、以深切信愿,专注一心(梵语ekacitta),持佛名号,为净土正宗。 四、以一心不乱(梵语avi

如本法师答:万法唯心造,万法亦唯心所现,众生迷妄清净本性,染尘生心,见境思虑,处处自性执著分别故,万法即呈现彰显,四大五蕴于是迷情衍生而至,众生界、佛界,乃至器世界一一缤纷四溢,

如本法师答:这是有相与无相之并称。有形相者,称为有相;无形相者,称为无相。 有相亦即指有形相而能与他物区别者,亦称会生变化之事物为有相,故有相亦称有为法。无相为有相之对称,然而有时则指超越有、无二相之空而言。 据大智度论卷六十一所举,无相有假名相、法相、无相相等三种相,以此三相皆无所得,故称无相。 依据相对、差别之原理而立,是为有相;而依据绝对、平等之空理之立,是为无相。依此,而有所谓有相教、无相教;有相行、无相行;有相观、无相观;有相善、无相善等分别。 就以诸佛之

如本法师答:无想果(梵语asamjnika),指修无想定,死后升入无想天之一种果报。又作无想报、无想事、无想异熟。心不相应行法之一。 谓生无想天者,其心,心所悉灭,而呈无意识之状态。外道谓此为真涅槃,故于现世修无想定,死后则生于彼天。盖以无想定为因,感得一种非色非心之境界,使心,心所不生,此非色非心之境界,乃无想定之异熟果,故称无想果。 阿毗昙毗婆沙论卷四十四云:凡夫人入无想定,得无想果。 无想定(梵语asamjnasamapatti)。指能于定中心想不起,犹如冰鱼、蛰虫,但不能断惑而证入圣果,

如本法师答:出家(梵语pravrajya)是来自四面八方,根机深浅有别,但总不外乎四类出家者。 一、身出家心未出家:即身虽为僧伽,但心犹有顾惜爱世间之种种。 二、身在家心出家:即虽在家受用五欲之乐,但却不耽染欲乐,心心向道故。 三、身心俱出家:身不但已出家,连同

如本法师答: 五戒是小乘戒,是尽形寿受持,也就是受戒之后,其戒体、戒相、戒法、戒行应于一生受持,若命终后,其戒体、戒相、戒法、戒行即时消夫,但一生受持五戒之功德亦然存在,若精进勤修佛法,可证成阿罗汉果(梵语arhat)。 菩萨戒是大乘之戒,是尽未来际受持,也

出家(梵语pravrajya),音译作波吠俨耶。即出离家庭生活,专心修沙门之净行;亦兼指出家修道者,与沙门、比丘同义。为在家之对称。又以出家乃远离世俗(梵语samvrti)之尘,故又称出尘。出家须剃落须发,抛弃服饰,并穿著坏色之衣,故出家又称落饰、剃发、落发染衣、剃染、落染。 比丘(梵语bhiksu)、比丘尼(梵语bhiksuni)、式叉摩那(梵语siksamana)、沙弥(梵语sramaneva)、沙弥尼(梵语sramanerika)等五众皆为出家众,称为出家五众。 出家的动机在于了生脱死出三界,自度度

如本法师答:一心不乱(梵语aviksiptacitta),即专注一事,使心不散乱,不动摇之谓。既能念得一心不乱,一心不乱又分为事一心与理一心,理一心发愿往生绝对不是难事,因为已能断三毒而得法性;事一心虽未能断惑,但已能伏诸惑,命终之际。

如本法师答:禅宗的行者是难能可贵的,发大愿心今生了办生死大业,为明心见性而精进菩提,所谓:断一分无明,增长一分法身,渐断渐增,如是而办道,终结为证得法身(梵语dharmakaya)为宗。 学禅的大德,若终生不开悟、不证悟,必随善恶之业所牵引,流浪六道,无特权可免;但由今生熏习禅定与智慧之故,纵得人身,亦有隔阴之迷,定坚慧强,正见若能提起,亦有机缘与佛法相会之际。 杂阿含经云:若人生世间,正见(梵语samyagdrsti)增上者,虽历百千生,终不堕地狱(梵语naraka)。 若定虚慧弱,正见忘失,无法提起之

如本法师答:何谓戒法?即泛指佛陀所制之律法,乃众生之轨范。凡五戒、八戒、十戒、具足戒(梵语upasampanna)、三聚净戒、十重戒、四十八轻戒等律法,通称戒法。盖戒系圣道之根本,因依此戒(梵语sila),得生诸禅定及灭苦之智慧,得免没溺于生死海,故为解脱途径之一。

如本法师答:这是对于一般学佛弟子,一时无法马上改过吃素的人,个人的立场有种种不便,给予他们一种权宜方便之法,令他们逐渐对佛法的道理所有了解,而后再改除吃三净肉的观念,因而理念吃素食之道。 何谓三净肉?就是限制在三种情况之下,这三种肉不得吃。 第一不自

如本法师答:何谓三昧呢?三昧(梵语samadhi)又名三摩提,或三摩地,由梵语 译音而得,华译为正定,即离诸邪念,把心安住于一处,而内心不散乱的意思。 念佛三昧,就是把佛号念得一心不乱(梵语aviksiptacitta),能念所念双泯,心不离佛,佛不离心,心佛一如,是名念佛三昧。

如本法师答:三藏(梵语trini pitakani), 三藏就是经藏、律藏、论藏。 十二部经(梵语dvadasangabuddhavacana) ,十二部就是佛广说一切经典,把经典分门别类为十二种类型,亦称十二分教。就是长行、重颂、孤起、譬喻、因缘、无问自说、本生、本事、未曾有、方广、

如本法师答:一般人却把超度两字,仅拿来当做超度亡灵之说,这种言说不很正确,超度的实际意义是超越生死,共度涅槃彼岸,是名超度也。超度的对象有三点立场,何等为三? 一、现生中能令迷妄者,邪见者,导归正见(梵语samyagdrsti),由思想上的矫正,破迷启悟,是名超度,

如本法师答:五见又名五恶见,是障碍成就佛道的五种不正确的思想观念,即是身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见。 何谓身见?就是执著五蕴假和合之身为实有。 何谓边见?是偏于一边的恶见。譬如有些人以为人死之后投胎仍是为人,猪马牛羊死后,投胎转世仍是猪马牛羊,这就叫做常见。又譬如有些人以为人死之后一切都归于无;人死如灯灭,这叫做断见。这种执断执常的错误见解,都偏一边,故名边见。 何谓邪见?就是邪而不正的见解,如谤无因果有轮回(梵语samsara)生死却言无轮回生死,坏诸善事等。 何

如本法师答:诸佛不妄语,妄语非真佛,佛陀彻始至终,从未对众生说过妄语,反而悲心彻骨循循诱导我们踏上解脱之道,共证菩提(梵语bodhi),住大涅槃,岂会妄语之有。 念佛一声,罪灭河沙,道道地地有实质之理,何以故?有佛念即无妄念,有妄念即无佛念,佛念与妄念不得同时存在;念佛(梵语buddhanusmrti)当下自性清净,无有造业故,身口意三业清净,得无量功德,福报日增,诸佛赞叹;若无念佛,则妄念纷飞,若起邪念(三毒),当下岂不是造业闯祸了吗?这么闯祸(杀盗淫妄酒)之下,一切罪业(因果)何止河沙之多! 如上

如本法师答:佛法以忍辱来对治憎恨,因有憎恨才有忍辱之法,一切法都是对治法,火烧功德林,是意味著所修行的德行,不要因一时的憎恨或发脾气,把修行所得的一切功德全部烧尽,毁在自己的手中,这是要不得的,因此,才有这句火烧功德林的格言。 凡夫易起无明(梵语avidya

如本法师答:念佛根本意趣,就是要达到一心不乱(梵语aviksiptacitta)为宗。使清净本性显露而已!念佛的原理很多,今略提一点与您参究: 能念之心与所念之佛是不二的,不是离开能念之心另有所念之佛,也不是离开所念之佛另有能念之心;更进一步说,能念之心即是所念之

如本法师答:为了父亲能往生净土,应该提早告诉他,这才是真正行孝道,不然等到他的身体更衰弱才想告诉他,那时候他欲求生净土,已经气力不足,振作不起来,反而害了他往生净土的机缘。 当然你要告诉家父得癌症之际,须要找个适当的机会才告诉他,虽然他听到这种坏消息

如本法师答:凡夫会受因果之报,圣人亦会受因果之报,只是凡夫圣人各受果报,心境各有不同,圣人解脱,凡夫未解脱,凡夫受果报心不甘情不愿,怨天又尤人,受果报心情激荡,起伏不定,不知果报是自作自受,无因则无果,果由因来而,何必当初呢?这是凡夫受果报的心情。

如本法师答:天龙八部乃指守护佛法之诸神。又作八部众、龙神八部、八部。何等八部众呢? 一、天(梵语deva)。 二、龙(梵语naga)。 三、夜叉(梵语yaksa)。 四、干阔婆(梵语gandharva,香神或乐神)。 五、阿修罗(梵语asura)。 六、迦楼罗(梵语garuda,金翅鸟)。

如本法师答:祭拜祖先是民族性传统美德,表征有慎终追远,对历代宗亲的孝思与缅怀,代代相传,子孙绵延,蓬勃朝气,香烟鼎盛,人间自谓福址也! 身为正信三宝弟子,对祭拜祖先之看法,是透过理念的抉择而定,并非一味盲从而祭拜,依经典启示而言,父母兄弟姊妹,乃至祖父母等等,若临终之际,理应于七七日内,如法作功德(梵语guna)回向(梵语parinama),让命终者受此福德而超生净土;若已超过七七日,欲得作法回向,乃至广铺法会,令亡者超度,可谓困难甚难,因为亡者命终越久,神识也就越迷妄,而记性渐减而消失,

如本法师答:善法(梵语kusala dharmah),指合乎于善之一切道理。固然善法是佛法,恶法亦是佛法,法的定义极广,简称为法,法之种类,广说不能尽,赅摄世出世间诸法,在施教的立场,众生根机有利钝,故有权实的教法;善法可累积福德,善法若不与般若智慧相应,善法亦能令人堕落轮回深坑,佛门强调善法要有智慧引导方得与菩提相应。 为什么恶法也是佛法呢?现在分两点立场叙述: 一、佛法是觉悟之法。所觉悟之法,遍及人生宇宙万法,穷劫尽说不得,含概心法色法、有为无为法、空法有法、善法恶法、相应法不

如本法师答:正见(梵语samyagdrsti)是学佛者出离生死的一把智慧剑,正见能透视人生与宇宙的真相,使行者内心不迷惑,我们修行的过程,生死能不能解脱,要看修行者对佛法之正见是否肯定,在八正道(巴利语ariyamagga)中,正见就排行第一。 六祖坛经云:正见名出世,邪见

如本法师答:行人最怕内心不清净,若能清净则无有生死,更无轮回,佛道可成,三界(梵语trayo dhatavah)可出,三明六通具足,十八佛不共法圆满,禅定智慧现前,何以故?内心清净无尘垢,佛性(梵语buddhadhatu)妙明寂照,具足无量性功德,自在无碍,一一无非自性清净故。 高

如本法师答:众生(梵语bahujana)因妄想而起心动念,众生妄想是染污的、无常的、不自在的、受业力支配的、黑暗痛苦的;佛所起心动念,无非利益一切众生,佛无缘无故不会起心动念,有必要时,有因缘时,佛才会起心动念;佛能控制自己的心念而得自在,佛之心念是清净的、

如本法师答:大乘菩萨戒失去戒体的原因有两种,何等为二? 1.犯重戒2.故意舍弃菩提心。

如本法师答:出家(梵语pravrajyaj)修行若站在自度自利的立场并没有什么功德可言,因为出家修行出离三界是自己本份之事,那来功德可言呢?若是自己不修行而宁愿沉沦生死而自食其果,另当别论。要知道啊!不发心修行必得随造业而感召生死轮回的,生死轮回受苦是不好玩的,修行是发自内心自由意志的喜悦,是立足于断生死、出六道、证菩提、成佛道的大前题为动机,秉持这宗旨而自发性。 不出家修行是没有罪过的,是可以的,但是一定要接受一件事实,就是在三界内造业受苦无量,如车轮般周旋而不得出,你

如本法师答:此两条带子称为剑带,是绑戒刀用的,为何出家僧众须持戒刀呢?这是很庄严的持戒精神,出家僧众欲临破戒之际,宁以持戒而死,不以破戒而活,如此而来,当下即可持戒刀自尽,免得破戒活在世间,毕竟佛门是清净之圣法,不容有破戒不净者停留佛陀正法中。

如本法师答:现报亦称顺现法受业、顺现报受业、顺现业、顺现报受、现在受业等名称。意谓现在世所造作之善恶业,于现在世受果报。 何谓花报呢?亦称为华服,就是花开在结实之前,故花报乃对后得之果报而言。譬如人为获得果实而植树,除正得其果实之外,兼可得花,是为

如本法师答:供养即是奉养的意思。对上含有亲近 、奉事、尊敬的意思;对下含有同情、怜惜、慈悲、爱护的意思。 对上而言,如供养佛(梵语buddha)、菩萨(梵语bodhisattva)、声闻(梵语sravaka)、缘觉(梵语pratyekabuddha)、乃至僧宝、师长、父母、前辈等等;含有恭

如本法师答:佛法是觉悟之法,是世间的明灯,是出世之宝筏,不但在家三宝弟子要拥护之,出家佛弟子更应该全力以赴,换句话说:佛法之存亡,兴盛与衰微,是每一位佛弟子的共同责任,佛法出现人间,犹如昙花一现;有缘者即可亲近得到,无缘者,纵使奉献在面前,亦然如隔千里。

如本法师答:所谓小乘禅、出世间禅、出世间上上禅,是名三种禅。 小乘禅:譬如五停心观、四念处(梵语catvarismrtyupasthanani)观、八背舍、十遍处等之禅法,皆属小乘禅,这是二乘行者所证。 出世间禅:倘若修次第三观,先从假入空,次从空出假,后乃双离空假,入中道第一义(梵语paramarthasatya)观,是名出世间禅,这是菩萨所证之境界。 出世间上上禅:修道若于一法,乃至一切法,圆观空假中三谛,即空即假即中,非一非异,是名出世间上上禅,这是佛所证之境界。

如本法师答:我们的法身慧命是来自三宝(梵语triratna或ratnatraya),是三宝给我们一切修行上的理念与方针。饭前行供养之礼,以表感恩之心,尊敬佛法僧三宝,勉励道心之义,毕竟,三宝威德至高无上,永不变移,乃出世间之宝,故云三宝。 宝性论云:三宝功德广大如海,具足六义,何等为六?一、稀有之义。二、明净之义。三、势力之义。四、庄严(梵语vyuha)之义。五、最胜之义。六、不变之义。 三界六道之有情,生死沉沦,倍受诸苦,知见不正,行为不当,广造恶业不得自觉,欣逢三宝,佛如良医,法如妙药,僧如

如本法师答:此处所说的平常心,并非凡情染污分别之心,而是不起一切爱憎取舍之心,与空性相应之心,与菩提之心相应,此心并无造作,远离得失进退,平常心善分别诸法相,于清净本性无沾无染,光明自在,若如是知解,因解而证,平常心何妨不是无生法忍(梵语anutpattikadharmaksanti)!因缘成熟,法身自然彰显。

如本法师答:观世音菩萨(梵语Avalookitesvara)过去无量劫前已成就佛道,为悲愍沉沦之众生,因此,倒驾慈航来人间,普度群生。 所谓:过去正法明如来,现前观世音。到达佛的境界,已证成究竟平等性,由性起大用,性非男非女,可男可女,性无相,却能示现种种相,佛神通广大,

如本法师答:佛教(梵语Buddhasasana)不相信宇宙有个创造神,专门创造宇宙与人类的神权,乃至祸福吉凶,是非善恶由神权所主宰,这一连串的邪说谬论,在目前的时代,已逐渐被文明的人士唾弃,在欧美各国皆视为天方夜谭。 佛教相信:宇宙形态的变化,生命过程的流转,那是

问: 佛教是往生净土,基督教是进天堂,请问往生净土与进天堂是否相同? 如本法师答: 境界完全不一样,诸位觉得,佛法说升天那么困难,耶稣教却相反,只要信主就能得救上升天国了,其实真正的基督教,要生天国也并没有那么简单。

如本法师答:何谓五时说法?功德(梵语guna),音译作惧囊、寞囊、求那。意指功能福德。亦谓行善所获之果报。 景德传灯录卷三云:梁武帝问于菩提达磨:朕即位以来,造寺、写经、安僧立众不可胜计,有何功德?达磨云:并无功德。盖此仅为人天小果有漏之因,虽有非实。所谓真功德,乃净智妙圆,体自空寂,不求于世。 六祖坛经云:见性是功,平等是德;念念无滞,常见本性,真实妙用,名为功德。

如本法师答:木鱼与大磬都是佛门修行之法器,不论自修或共修,在佛门中往往皆用得著,在佛陀时代并没有这些法器,然而这些法器是如何而有呢?是从后代祖师大德所创制的,木鱼的作用与目的是什么呢?就是在诵经时打拍子,念一字敲一下,如是念念敲敲乃建立在和谐,统一的作用,因为修行的大众有数百人、数千人之多,没有固定的节拍,易于混乱的结局,所以必须有木鱼的法器以助阵,因而产生大众修行的和谐与默契。早晚课诵修行时用得上,或种种法会中皆用得著。 大磬是特殊的敲打,譬如诵经时,遇有段落变

如本法师答:因果(梵语hetuphala)。指原因与结果,亦即指因果律。凡事皆有因果,佛法说错了,将别人的知见引导错误,致使他人走入歧途,因而堕落迷妄的深渊,感召无量恶报,那么,为人说法者,因果亦难逃之夭夭!古来大德曾经把佛法说错一个字,因而感召五百世的狐狸精哩

如本法师答:在佛经中,十方世界都有净土,而与西方弥陀净土相对的有药师琉璃光如来的净琉璃世界东方净土,亦有东方的妙喜世界,有佛名阿閦(音同触ch)佛,亦有弥勒净土,十方世界无量,诸佛世界亦无量。 经中所说,众生发愿求生净土,不是受用土,而是佛的应化净土,应化

如本法师答:证得果位的圣者,在他们的境界中,法身(梵语dharmakaya)本不生本不灭,有生必有灭,无生则无灭,有来必有去,无去则无来,生灭来去圣者的心地早已超越解脱,不受生灭来去诸法所束缚,亦能于生灭来去中自在出入,不离生灭来去,亦不著生灭来去,如手划虚空,虚

如本法师答:是的,的确佛教界的人士,每当遇到别人常会说你很有福报,而不说慧报,这问题实在很有趣的,在整体的佛陀教法中,是福慧双修的,那么,何以佛教徒但言福报而不言慧报呢?大体上有二种原因: 一 众生累生累劫以来,求福的心态成习性,脱口便言:你很有福报,而不

如本法师答:袈裟(梵语kasaya),意思为不正色,坏色、不美而浊之色。或称福田衣、幢相衣、离尘衣、无相衣、解脱服等等之称。十方三世诸佛示现人间,皆以大丈夫相而出家证道,所著袈裟一律偏袒右肩,乃至代代相传之出家僧众,亦以偏袒右肩而著袈裟,何以偏袒右肩呢?这是一种象征性的意义,代表十方诸佛所证悟实相诸法,若有佛陀来示现教化众生,应以右肩荷担神圣大法,以延续而不断故,诸佛如是,代代出家僧宝亦如是,必以偏袒右肩而著,表征担当十方诸佛之大法故。

如本法师答:广大无边的佛法,都在令众生觉悟菩提,成就佛道,这是别无异议的。根机不够鲁钝而杂修,总是难修成就的,只要教理通达之后,如实专修,照样亦可得证涅槃之道,专修而不杂修易成道业,因为置心一处,无事不办,何以故?一回生、 二回熟、三回巧,专精一向,别无异念,亦能产生触类旁通,如是巧妙亦能达成大小不二,广狭不二之妙;终了亦必成就无上佛道。 有些根机顿利者,则能广学广修广证,从中亦然无障碍,这是另当别论的,何以而说呢?此辈学佛者,往昔皆已成就无量福德与智慧,所播放的菩提因种,

如本法师答:三藏教典浩瀚如海,义理堂奥,艰深无比,毕竟,法法皆是觉悟之法,学佛欲一门深入,首先应深入教理,通达佛陀解脱之道,生死流转如何!涅槃还灭如何!各宗各派应深入理解一番,而后,按个人习性根机,在契机契理之下,方可一门深入,直修无疑,如是渐断无明(梵语avidya),渐增法身(梵语dharmakaya),勇往直前,一路涅槃门。

如本法师答:愿力强业力则弱,业力强愿力则弱,两者成反比,进修佛道者,无非为转业力为愿力而努力,那么,如果众生业障深重该如何转化呢?这是修行者面临的一大考验,只要是凡夫,各个都有自己的业障(梵语karmavarana),现在引用佛经的修持法则,略引三点作为修道者共勉

如本法师答:真正达成无梦的境界,要修证到佛之果位才无梦,不但凡夫会做梦,阿罗汉(梵语Arhan)声闻缘觉乃至菩萨亦然会做梦。俗云:智者无梦。 梦是由睡觉之际,意识起现行,现行而产生执著,因执著再产生种种影像,如山河大地、人事物,这种现象佛门称之梦中意识。 梦

如本法师答:我们的身体四大之躯,是来自父母所生育而成,这是不可否认的事实,那么为什么不可以任意毁伤父母给我们的发肤呢?若任意毁伤即构成不孝之罪,其意义何在?

如本法师答:凡夫(梵语prthagjana)心境尚有强烈执著,时空之存在,是因为众生业识不净,乃至执著而自然感召的,因念念执著,分别诸境,时空当下现前;诸佛心境已定破时空,内心丝毫无染污分别 ,故得清净一心,时空之有无,对佛而言,可有可无,非有非无,有无不一不异故。

如本法师答:佛陀制定出家人的衣服,不能与在家(白衣)人的制服一样,其理由有两点:一、表征出家修行之形象,乃以出世解脱为宗旨,为利益众生出三界(梵语trayo dhatavah)为方便,故号称方外客或沙门(梵语sramana),或修道行者。

如本法师答:是的,轮回(梵语samsara)之存在是不可思议的,犹如昨天到今天,从中睡了一夜,一夜之间是维系昨天与今天的线索,这种不可思议的传递,轮回亦复如是。再比喻说,从第一根木材烧起,烧完再接一根,一根一根接下去,火也不断延续下去,接到第一百根木材之时,请

如本法师答:十方三世一切诸佛,皆修持三业清净而得成佛道。身业(梵语kayakarman)、口业(梵语vakkarman)、意业(梵语manaskarman)是名三业,修行者若论修行,必论身口意三业,以三业染净差别,而论境界深浅。 把三业(梵语trinikarmani)守持清净无染,与诸佛正等无异;

如本法师答:别人有能力、有才华,比你强,诸事胜过自己,无形中内心生起不平衡的心态,被境所转,因此嫉妒心就现前了。别人的成功,别人所作所为光耀大众,而自己的心情起了难过不随喜的心,这不愧是凡夫,我执在作祟。 嫉妒心与不随喜心,在凡夫(梵语prthagjana)因地的我们

问: 念佛求生净土是消极还是积极?是大乘还是小乘? 如本法师答: 念佛者求生西方净土,在表面上看起来似乎消极,而且似乎小乘心境一般;但若深入理会念佛者所学的法门看来,事实就并不如然,以净土三经一论而言,其法门充满了大乘蓬勃朝气,具足兼善天下,自度度人,自利利人的大悲愿力

如本法师答:佛教(梵语Buddhasasana)贵在解行并重,理通事修,理即是道理,孕育著人生宇宙广说层面,学道著应该契悟,不能丝毫含糊,一一洞彻事理真理,使内心无惑,这是由理而顿悟,顿悟并非证悟,顿悟到证悟尚有一段距离,必须实践事相以透理,事相的圆满即是道理的圆满

如本法师答:小乘戒失戒体的原因有五种,何等为五呢?如下所述: 1.命终2.二形(男女根变性)3.断善根4.作法(比丘、俗人皆可)5.犯重(犯四根本戒)

如本法师答:神通(梵语abhijna),即依修禅定而得的无碍自在、超人间的、不可思议之作用。自古至今,诸佛菩萨,得道高僧,乃至显现神通,大有人在,其数不可称计,佛法根本宗趣,非讲神通感应,但为顺应众生之所需,佛菩萨乃至高僧大德在因缘许可之下,偶尔亦会以神通示现

如本法师答:自宋朝以来到民国,主张禅净双修的祖师大德,往往把往生净土大力倡谈念自性佛,往生自性净土,由众生根性愚昧,未能正见祖师大德之意境,因此,却一味的念佛而不发愿往生的倾向也就大有其人了,如此的净土法门或多或少有失真的倾向;也就是说,倡导自性佛,

如本法师答:弘法者所应具备之条件,现今略举十点,若依此而弘法者,必能振兴佛法: 一、应具足正知正见之佛法。 二、应以戒为师。 三、言教与身教并行。 四、智慧(梵语jnana)广大。 五、相好庄严。 六、辩才无碍。 七、尊师重道。 八、应具足为法忘躯之精神。 九

如本法师答:自己明白佛法的道理,有人请问,吝啬不向人宣说,是有罪过的, 第一、此人忘恩负义,不知报三宝(梵语triratna)恩故。 第二、对自己而言,自心自私自利,我执深重,不得解脱,得愚痴(梵语modha)果报故。

如本法师答:人的精神界(俗称灵魂)是无形无相的,若以有形有相的东西欲测无形无相的精神界,甚难可得,虽是难以见证,但深入理会,必有个著落处,毕竟,善根成熟也能体验轮回之事,人是由精神与物质两者和合,而成完整的生命体,缺一不可,有肉体无精神(俗称灵魂)

如本法师答:又作八法、八世风。谓此八法,为世间所爱所憎,能煽动人心,故以风为喻,称为八风。苟心有所主,安住正法,不为爱憎所惑乱,则不为八风所能动。八风即: (一)利利乃利益,谓凡有益于我,皆称为利。 (二)衰衰即衰灭,谓凡有减损于我,皆称为衰。 (三)毁毁即毁谤,谓因恶其人,构成异语,而讪谤之。 (四)誉誉即赞誉,谓因喜其人,虽不对面,亦必以善言赞誉。 (五)称称即称道,谓因推重其人,凡于众中必称道其善。 (六)讥讥即讥诽,谓因恶其人,本无其事,妄为实有,对众明说。 (七)苦苦(梵语duhkha)

如本法师答:佛法已深入人生宇宙实相,已得正见诸法真谛,得不退转之后,才参究他教之书,无妨,不但无妨,反而更应深入理会他教之教义,不然如何破邪显正呢?怎能知道他教讲些什么道理呢?既不知他教之教义,焉能摧邪树立正法!释迦牟尼佛(梵语Sakyamuni buddha)曾经未正觉人生宇宙前,就已经对外道思想摸索得一清二楚,对外道学术精确明了,所以,大圣佛陀开悟证果后,就能破邪显正。 初发心或刚入道的佛弟子,暂时不要参究他教之书,因为自己对人生宇宙真谛一概不通,马上参研他教教典,往往会先入为主

(如本法师)何谓易行道、难行道?

(如本法师)何谓易行道、难行道?

凡依三藏教典(梵语trini pitakani),在此娑婆国土精进行道,积累功德,断惑证真,以达修因得果者,皆属难行道所摄。凡依净土教门,勤修勇猛,以达一心不乱(梵语aviksipta—citta),仗佛力与自力往生净土,于彼国中,蒙佛教化,因而共证无生法忍,终成正觉者

如本法师答:乐出家(梵语pravrajya)者,割爱辞亲,识心达本,解无为法,为证悟菩提,广度诸含识而精进,则能摄取十种功德: 一、不著诸欲。二、乐阿兰若(梵语aranya)。三、行佛所行。四、离凡夫行。五、不著妻子,及以财产。六、离恶道因。七、修善法趣。八、宿世善根

如本法师答:如来(梵语tathagata)虽说八万四千法门,唯有念佛一门,是为他力,余门修道,总为自力。

如本法师答:佛法非对立法,远离相对待,方得契入涅槃之道。 知见当下就是真如之体用,若另外再立个知,就是舍离真如,另寻他法来安真如,真如本一非二,是二非真如,是二即落入相待法,即有生死(梵语samsara),是故,名为知见立知是无明本。 真如本体已无相、无

如本法师答:梵语三界(trayo dhatavah),欲界、色界、无色界,是名三界。出三界有出三界的条件,那么如何才能出三界呢?这是佛门弟子日夜以求的根本问题,修学佛法若不出三界,不解脱生死轮回,学佛就没有达到学佛的宗旨,既然如此,该如何修?如何行才能出三界呢? 诸位

如本法师答:辛(梵语parivyaya),西藏语spod(药味之义),指五种有辛味之蔬菜。又作五荤。与酒、肉同为佛弟子所禁食之物,据大佛顶首楞严经卷八所载,此五种之辛,熟食者发淫,生啖者增恙,十方天仙嫌其臭秽,咸皆远离,然诸饿鬼等则舐其唇吻,常与鬼住而福德日消;大力魔王现作佛身为其说法,毁犯禁戒,赞淫怒痴,令人命终为魔眷属,永堕无间地狱,故求菩提者当断世间之五种辛菜。 关于五辛有诸多异说,然可约略归为如下二说:一、指大蒜、革葱、慈葱、兰葱、兴渠等五种,此为梵网经所举。二指蒜、葱、兴

如本法师答:常住(梵语nityasthita)是诸佛菩萨,乃至一切圣贤僧所居住之圣域,在常住里有弘法利生事业,是实际履行佛法的道场,古来高僧大德时常于佛寺弘宗演教,广度无量僧众,令僧众得度超脱 ,可谓功德无量!常住是清净道场,是力行佛法最殊胜的环境,应学佛所行,遵佛所言,学佛所证之圣域,是故称之为,常住即是佛学院是也。

如本法师答:苦(梵语duhkha),这是六道众生未得出离生死(梵语samsara),广造诸业所感召之苦难,大圣佛陀把它分门别类为八苦: 一、生苦:在胎如处监牢,出胎如钻穴隙,苦痛无量,是为生苦。 二、老苦:六根渐衰,日益不振,眼昏耳聋,身体支架不易,气虚柔弱,是为老苦。 三、病苦:四大不调,面黄肌瘦,诸病临身,病痛极盛。 四、死苦:疾痛丧生,四大欲分裂,身体之病与无量牵挂在一瞬间,死而逼迫,是为死苦。 五、爱别离苦:骨肉分离,魂牵梦萦,是为爱别离苦。 六、怨憎会苦:恶眷败家,仇人见面,是为怨憎会苦

如本法师答:宗教的教义,有共通点与不共通点之处,不能一概而论,教义有深浅高低之别,五教三教合一,始终是无法达成共识的。 何谓共通点呢?就是每一个宗教在根本立场上,都以行善断恶为正宗,行善断恶是每个宗教所共识的,若离此观点,必然会被时代所淘汰,所厌弃。

如本法师答:见性是功,平等是德。念佛或持咒若能念得一心不乱(梵语aviksiptacitta),能念所念双泯,菩提自性即时彰显,当下即见本性;是故,念佛或持咒能专注一心,必然念佛得见自性,因此超脱生死,远离轮回。 念佛以清净恭敬之心,能消除业障,免难度厄,娑婆业缘一旦

如本法师答:这应该从三方面谈起: 一、未信佛之前所造的过失,必定恶因已种下八识田中,将后随机缘成熟,必感召恶果,造作何因,将得何果! 华严经云:假使百千劫,所作业不亡,因缘会遇时,果报还自受。 若信佛学佛之后,善根大展流露,懂得广造一切善因,亦将感召一切善

如本法师答:当今的佛教界在台湾宝岛最为盛行,远胜过诸多宗教,这是大众有目共睹无争的事实。 诸君应明白,素鸡、素鱼、素排、素三层肉等等之素料,是做生意的老板方便权宜,好让素料花样众多,迎合大众口味以求得利润之方便法门罢了,对有心修行之人,没有什么好坏争辩之有!

如本法师答:这是达成证悟的境界,念佛若已到实相念佛之际,已证无生法忍(梵语anutpattikadharmaksanti),法性本不动,非来非去,非非来亦非非法,非生非非生,诸法毕意空,诸法皆如也。

如本法师答:一、比丘(Bhiksu)是男众出家后,受具足戒者。 二、比丘尼(Bhiksuni)是女众出家后,受具足戒者。 三、式叉摩那(Siksamana)是沙弥尼之学六法者。 四、沙弥(Sramanera)是男众出家后,受沙弥十戒者。 五、沙弥尼(Sramanerika)是女众出家后,受沙弥十戒者

如本法师答:所谓发心者,就是启发未发之心,令心生起,是名发心。指发愿求无上菩提之心,发菩提心之略称。即发起求解脱苦难,往生净土或成佛之愿望。菩提心(梵语bodhicitta)乃一切诸佛之种子,净法之良田,发此心,勤行精进,以速证无上菩提。

如本法师答:具体而言,感应的性质有四种:一、显感显应。 二、显感冥应。三、冥感冥应。四、冥感显应。 一般民俗的静坐也会产生感应的现象,各人的因缘不同,心境有异,所感的现象亦有别;社会上其它的宗教由于透过祷告、忏悔、诵念、作法、静坐,心神凝注,也会产生感应的灵验,各人的心念因缘不同,自然就有不同的感应。 外道神秘感应顶多有五种神通,他心、神足、天眼、天耳、宿命等通,外道得此五通尚未究竟,亦有生死轮回。佛教的神通有六种,一得永得,由证所得,因为修行断了一切烦恼,故诸漏皆

如本法师答:是的。要见佛必须要有见佛的条件。有些佛弟子很急切想见佛,但是始终见不了佛,这是什么原因呢?这就是没有通达见佛的条件,现在引用佛法告诉我们见佛的要领,让我们共同朝此目标而修证。 一、净化业障:业障(梵语karmavarana)重是无法见佛清净法身的,

如本法师答:众生(梵语bahujana)最珍重的无过于生命,生命是最可贵的,放生当下即与放生的众生结善缘;放生可解除我们在六道中的恩怨,因果之结打开故;放生的众生,皆有佛性(梵语buddhadhatu),尊重故;放生当下可增长我们的慈悲心,毕竟,六道众生都是同沉沦的同胞,我

如本法师答:解脱(梵语vimoksa),意谓解放,指由烦恼束缚中解放,而超脱迷苦之境地。信仰佛教不一定非出家不可,也不一定出家才能解脱,只是条件的优劣有别,环境有别。出家不精进菩提,证道难也;若肯勇猛向道,无种种束缚,条件具足,证道指日可望。

如本法师答:止观是佛教(梵语Buddhasasana)重要修行法门之一,其所代表之意义,在经论皆有所阐述之。止为(梵语samatha奢摩他),观为(梵语vipasyana毗婆舍那)之译;止息一切外境与妄念,而贯注于特定之对象(止),并生起正智慧,以观此一对象,内心历历分明(观),故称为止观。 即是指定慧二法。又作寂照、明静。定慧与戒为佛教徒重要实践德目。因止而生定,因观而发慧,有相得益彰之功。 离止无定,离定无止,不一不异;离观无慧,离慧无观,不一不异,阿含经对此多有论说。 止与观相辅相成以完成佛道,彼

如本法师答:佛陀已入涅槃,若能妆佛像、妆佛金身,让人共瞻养,因而善根大展流露,此功德(梵语guna)利益之大非笔墨言宣所能阐述,今引录佛经所说 ,妆佛像、造佛寺,可得十八种功德利益,分别叙述如下:(一)转生王室。(二)得美妙身。(三)所言悦身。(四)他人见喜。(五)个性可爱。(六)五明悉通。(七)为世典范。(八)普受赞叹。(九)乐闻正法。(十)生于安乐。(十一)人天共仰。(十二)获大财富。(十三)得享高寿。(十四)满诸所愿。(十五)善智不灭。(十六)身如金刚。(十七)转生上道。(十八)速成正觉。

如本法师答:修净土法门之行者,其根机亦有深浅高低,不能一概而论,故其法门亦随之而广,欲令佛号二六时中不间断,这必须具备多方面的因缘,因为人心散乱,其因素极多,毕竟,各人的业因(梵语karmahetu)、业缘、业果皆不同,又加上各人的思想、背景、教育、环境、习性亦皆有异,在这种情况之下,每个人的立场不同,所须要的法药也就有所不同了。 若欲佛号于二六时中绵绵不间断,其方法今举经典十三种法则,供给诸君共研,分别如下: 一、具足厌离娑婆(梵语saha)之心而勤于佛号。 二、欣慕西方净土微妙

如本法师答:证悟的程度有深浅高低,大乘(梵语mahayana)有五十二个阶位,即十信、十

如本法师答:归依佛、归依法、归依僧,叫做归依三宝(梵语sarana triratna),归依三宝是踏入佛门的第一关,将后入佛门,亦以三宝为修行的对象,以后成就佛道也不离三宝,归依三宝是种下以后成佛之因,成佛就是果,所谓:归依在三宝.实践在三宝.圆满在三宝。 佛门弟子以

如本法师答:这是出自楞严经的一段经文,释迦牟尼佛(梵语Sakyamuni buddha)证成无上菩提,将其心境一一表露无余,这是心地解脱的意境。 物乃指著五欲(梵语panca kamah)六尘(梵语sad visayah),山河大地,乃至人事物也。修行者的心地不被外物所感动,自性即如如,如如

如本法师答:染情逸荡,污秽交媾,名不净行。正式夫妻可正淫,若非正式夫妻,与外人之男女行淫欲,是名邪淫(梵语kamamithyaca)。对畜生不可行淫,对鬼神不可行淫。色乱道心,尘不可出,淫心不断,证果终无是处。 楞严经云:不持戒而修三昧(梵语samadhi)者,尘不可出,纵然

如本法师答:这是印度(梵语avinivartaniya),华译为不退转,是菩萨的阶位名,要经过一大阿僧祇劫的修行,才能到达此位。佛陀告诉我们说:只要我们一心专念佛号,能达一心不乱(梵语aviksiptacitta),必得阿弥陀佛慈悲接引往生极乐世界,一旦往生净土,就能永不退转,直到

如本法师答:道(梵语marga,巴利语magga),音译作末伽,即是目的地之通路,或指踏行之道。依据俱舍论第二十五卷,道即通往涅槃之路,为求涅槃果之所依。准此,道乃意谓达成佛教终极目的之修行法则。广义而言,亦指趣向证果之通路。依据大智度论第八十四卷,有人天、声闻、缘觉、菩萨等四种道。人、天以十善、布施(梵语dana)为道,而求世间之福乐。二乘以三十七道品(梵语bodhipaksika)为道,而求涅槃之果。菩萨以三十七道品、六波罗蜜为道,而求佛果。 此外,惑、业、苦,称为三道;惑为业之通路,业为

如本法师答:佛法本无大乘(梵语mahayana)与小乘(梵语hinayana)之分,但由修行者之心境发心有别,发大心为大乘,其果地在佛道。发小心为小乘,其果地在阿罗汉道。华严经云:一发大心,超过历劫修行。 由此可见,发大心成佛度生实乃不易。

如本法师答:淫欲是生死轮回的根本,这是我佛弟子所共同认知的法要,学佛后对男女之间的欲望越来越淡,这是值得我们所赞叹的,但是目前你有个家庭,理应配合丈夫共同维持幸福美满的家庭伦理,不得违背天伦之道,如之作为亦有违佛制定在家戒之本意

如本法师答:道理(梵语yukti),简称为理。指正确之理,即事物之存在,变化必须准据之法则。瑜伽师地论卷三十中举出四种道理: 一、观待道理(梵语apeksayukti),又作相待道理,即真(胜义)与俗(俗谛)相待之道理。 二、作用道理(梵语karyakaranayukti),有因果关系之作用的道理。

如本法师答:三藏法师(梵语tripitakacarya)。经藏、律藏、论藏,名之三藏。经藏阐明定学,律藏阐明戒学,论藏阐明慧学,三藏总摄佛教的总纲。若能精通贯串三藏教义者,名为三藏法师,如玄奘大师、鸠摩罗什大师、智者大师、杜顺和尚、印顺大师...等等。 三藏法师亦可

如本法师答:就是八种仪相,又作释迦八相、八相成道、如来八相、八相示现、八相作佛等等不同称谓。乃佛陀一生之化仪,从降生至涅槃(梵语nirvana)的历程,分为八个重点,分为八种相,自古有此说,至后世,通常系指如下之八相成道: 一、降兜率相:谓菩萨(梵语bodhisattva)从兜率天将降神时,观此阎浮提内迦毗罗国,最为处中,往古诸佛出兴,皆生于此,尔时菩萨即现五瑞,现此瑞已,于是下生,故称降兜率相,何等为五?分别如下: 菩萨现五瑞: (一)、放大光明。 (二)、大地震动。 (三)、诸魔宫殿隐蔽不现。 (

如本法师答:普贤十大愿王云:一者礼敬诸佛。二者称赞如来。三者广修供养。四者忏悔业障。五者随喜功德。六者请转法轮。七者请佛住世。八者常随佛学。九者恒顺众生。十者普皆回向。

如本法师答:真如(梵语bhutatathata)与无明(梵语avidya)仅是染净迷悟之别,众生自性无量劫以来,我见成习,贪执五欲六尘,积弊坚深,分分秒秒不能成正觉,何况年年月月如何得解脱呢?众生愿力不坚,道心不稳定,动不动皆是无明种,我执为本,是故真如敌不过无明 我们已经

如本法师答:佛法要义在见性,见性必定有明心,明心未必见性,何以故?心有善恶,善恶有生死、有轮回(梵语samsara),必受善恶之心所支配,这是处于凡夫之心,不能自在故;二乘三乘乃至一乘圣者,皆明此心是生死烦恼之法,不究竟故,因而回光返照,见自本性,永超生死善恶之

如本法师答:因果律是自作自受,佛绝对无虚言,重罪或重债,不易超度,如五逆十恶(梵语dasakusalakarmapathani),欲超度极为甚难,因为亡者内心恶念炽盛,必召极恶之报,佛亦无特权施救;若轻罪,超度较有机会! 佛虽有不可思议广大神通,但众生造业亦不可思议。

如本法师答:学佛进道,不得偏执两边,事是一边,理是一边,二边执著,始终不见中道,焉得实证菩提?念佛的法则,通达实相(梵语dharmata)之道,是名为理;实践念佛法则,实证实相之理,是名为事。因理明事,因事透理,理事不二,法无有比,无对待故,念佛(梵语buddhanusmrti)若

如本法师答:是指凡夫死亡之后,神识投生转世,不知自己前世的一段因缘,一概无知,懵懵懂懂,故名隔阴之迷。这是站在凡夫未证成果位来说,业障深重所蒙蔽,智慧被覆盖,佛性(梵语buddhadhatu)不能彰显所致;如同一面宝镜,宝镜上面有尘埃,宝镜上一旦有尘埃,此镜就没有

如本法师答:诸行无常印,诸法无我印,涅槃寂静印,是名三法

如本法师答:决定业(梵语viniscitakarman),受异熟果决定,及受异熟果之时分决定之业,略称定业。何谓异熟果(梵语vipakaphala)?谓众生以现世恶业招来世三恶之苦,以现在善业招来世人天之乐果;以其异世而成熟,故称异熟果。

如本法师答:不是的,这是立场不同的说法而已!譬如说:在某一个角度而言,出家庭(梵语pravrajya)修行者可以说消极者,也可以说是积极者;若论出家消极而言,就是出家修行者,绝对不会广造一切恶业(梵语akusalakarma),犯科累累,不会杀人欺诈,抵触国法,对于做恶业方面

如本法师答:梵文万字,意译作吉祥海云、吉祥喜旋。为佛三十二相之一,八十种好之一,乃显现于佛及十地菩萨胸臆等处之德相。长阿含经卷一大本经、大般若经卷三八一等,均记载佛之胸前、手足、腰间等处有卍。于今印度阿摩罗婆提出土之佛足石,亦刻有数个卍字。 在佛

如本法师答:表面看起来,似乎有点倾向消极的意味,难怪佛教徒往往将随缘的圣意,错解横飞,导致一般人将随缘任意挥用,把它的真义多少曲折,以为随缘就是让他堕落,不可药救,随他去,如此消极以待,这是一般无知者所认识的随缘之说。 若依随缘而论,随缘不仅随顺因缘流

如本法师答:慈悲壮(梵语maitrya)与感情是有差别的,慈悲是由感情的净化而来,感情本身未得修行净化,是故,慈悲是慈悲,感情是感情,现在细腻分析慈悲与感情之不同处。 慈悲是拔生苦,给予众生快乐,故称为慈悲。慈悲众生是没有条件的、是奉献的、无对待的、持续不断

如本法师答:闭关这个名词是禅宗的术语,具备有抖擞精神,保养圣胎(佛性),透悟佛性(梵语buddhadhatu),成就佛性,圆满佛性之义。 历代禅宗的行者,若无破本参,就不得闭关,破本参就具有明心见性的条件,依此明心见性,方得闭关,因为没有明心见性者,一入关房,不得实际

如本法师答:夭寿就是出生后,生命活得不长,不以正常死亡年龄而死亡,这叫做夭寿。夭寿死法千奇百态,举例不

如本法师 梦就是吾人没有熟睡所产生的心识活动,动善念是善梦,动恶念是恶梦,佛门称之梦中意识。梦是睡中意识活动的前后景像,如人白天之妄心一般,妄心飘浮不定,极为微脆,妄心强烈坚固,妄想亦随之而强烈,印象随之而清晰,梦中亦复如是,梦或多或少可预测事兆些,但机缘甚为渺小,正信佛弟子,不以梦为预测事兆为正途,毕竟,梦亦属妄识之类。

如本法师答:受了戒不持戒是无法了生脱死的,想证成菩提(梵语bodhi),更是难上加难,因为戒是度生死 的宝筏,正当发心受戒的一念是最尊贵的,受戒 的确功德殊胜,能超生死,共趋涅槃(梵语nirvana),种下这戒因是难得出世之因

如本法师答:阿弥陀佛(梵语Amitabuddha),乃西方极乐世界之教主也。三世诸佛说法,则有说法相;接引则有接引相,通常所见的确立相居多,坐相极少见得;诸佛证得法身(梵语dharmakaya),故已得自在无碍,行住坐卧皆得解脱自得,正信佛弟子。

如本法师答:使即烦恼(梵语klesa)的异名,烦恼能随逐系缚世人,使之流转三界(梵语trayo dhatavah),故名使,惑性行者,称为利使。五利使即身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见。 何谓身见?就是合执有我身的我见,执取五蕴根身,和执有我所有物的我所见,名为身名。 何

如本法师答:阿罗汉者,能飞行变化,旷劫寿命,住动天地,阿罗汉是小乘之极果,是果位名称。 阿罗汉(Arhan)为梵语,华译成三种义理: 一、译杀贼:杀烦恼贼之意。 二、译应供:当受人天供养之意。 三、译不生:永入涅槃不在再受生死果报之意。 大智度论云:阿罗名贼,汉名

如本法师答:淫欲是生死的牵绊,是轮回(梵语samsara)的原动力,当人在临命终之际,在家居士正淫未断,但能正念提起,愿力坚固,专注一心,都摄六根,净念相继,即可蒙佛慈悲接引,带业往生,更无有疑。 但学佛者不可抱著侥幸之心,应该好好的勤修梵行为佳,所谓业不重不生

如本法师答:空观、假观、中观是名三观。空观是观诸法空无自体;假观是观诸法但有缘生假相;中观是观诸法非空非假, 亦空亦假之中道实相。 修此三观,能破三惑、证三智、成三德。列表说明如下: 修三观修空观修假观修中观 破三惑破见思惑破尘沙惑破无明惑 证三智证

如本法师答:首先要了解什么叫做悲切?心能慈悲透澈,引发道念,是名悲切。 我有生死轮回之苦,众生(梵语bahujana)亦有生死轮回之苦;我欲解脱轮回,众生也想解脱轮回,依心比心,依理比理,自然会发起慈悲之念,众生之苦难,如我之苦难;众生六道轮回,如我之轮回,我与众

如本法师答:千手表征神通广大,自在自得,无障无碍的意思;千眼表征智慧无限,观照世间,自在无碍的意思。 观世音菩萨(梵语Avalookitesvara)示现千手千眼是有因缘的,观世音菩萨无量劫之前,曾经亲近受之于千光王静住如来,时观世音菩萨始住初地,一闻大悲咒,立超第八

如本法师答:菩萨(梵语bodhisattva)在修行的过程中,每位行者其个性志向皆有不同,有偏独善其身的,有偏兼善天下的,其心境不外乎三种性质:一、悲增菩萨。二、智增菩萨。三、悲智双运菩萨。 何谓悲增菩萨?就是行者慈悲心重于智慧性,悲天愍人,往往把自己的生死大事置之度外,视六道众生如己父母兄弟姊妹,度生之念炽盛。这种行为举动是可敬可贵的,但有缺乏智慧之导引,为了救度六道四生沉沦于苦海,致使自己的修证有所耽误,三毒烦恼(梵语klesa)未断,生死未了,三界未出,菩提未证,因此仍然受生死

如本法师答:佛、圣人(梵语arya)、僧三种为敬田;和尚、阿合黎、父、母等四种为恩田;救济病人为病田,又称悲田。此八种皆堪种福,故称为田。若人能尽力从事此八种供养尊敬,即能如农人之力田,则获秋成之利。 (一)佛田:佛(梵语buddha),意译为大觉者,谓觉道俱圆,位登极果,世出世间最胜无比。若人能恭敬供养,即能获一切福,亦能灭一切罪,故称佛田。 (二)圣人田:谓菩萨、缘觉、声闻等出离三界,证悟圣道,具足无量功德智慧。若人能恭敬供养,即获胜福,故称圣人田。 (三)僧田:僧(梵语samgha),音译僧

如本法师答:谓命终时生于他方世界之义,往生不是发愿就够了,还要履行修行的阶段,有了修行的实证功夫才能如愿往生,若没有修行的实证功夫,仅是发愿就想往生的话,这是不可能的,毕竟,身心亦受业报,业报未尽,由不得往生,尚未解脱故。

如本法师答:大有保证:阿弥陀经中,六方诸佛,恒河沙数,出广长舌相,遍覆三千大千世界,说诚实言,不诳众生,当信是本师释迦牟尼佛(梵语Sakyamuni buddha)所说,念佛定得无量功德,一日乃至七日称念阿弥陀佛,定得往生净土,依此教,以愿证处。 阿弥陀佛(梵语Amitabuddha

如本法师答:佛法是令人觉悟之法,迅速不得,急不来的,若欲深入研究,著手入门者,可从戒学先学起,从有门著手,从小乘圣典(四部阿含经)入门,其次在阅览六百卷大般若经,有关空品之圣典,大智度论,起信论,再其次才阅读大方广佛华严经、净土三经、妙法莲华经、涅槃经、

如本法师答:习气(梵语vasana)。又作烦恼习、余习。由于吾人之思想及行为经常生起的习惯、习性。众生习气重,是无量劫以来所累积的通病,的确要把戒持好是不容易的,但是不把戒持好,心地必将放逸,因放逸而造业,因造业而感召痛苦的果报,乃至沉沦于生死(梵语samsar

如本法师答:眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根,是名六根。根为能生之意,譬如眼对色而生眼识,乃至意对法而生意识,故名为六根。 清净即离恶行之过失,离烦恼之垢染,是名清净(梵语suddha)。六根不受五欲六尘所染污,而得六根清净自得,名之为六根清净。

如本法师答:圣教所阐明的道理,无不广谈诸法无自性空,无自性空即是诸法自性,正见诸法空性,是转凡入圣的必经通途,修道者不与空性相应,即是没有沾上出世圣果的边缘。 大般若经云:如来觉一切法毕竟空寂,证大菩提,随顺世间假立名字,故称为佛,非为实有,若有若无,不

如本法师答:是的,在家有家规,团体有团体的规范,国家有国法,佛寺有寺规,世间法与出世间法都各有其法治,平等平等! 佛门在家弟子,若参访善知识(梵语kalyanamitra),将入三宝大殿之际,大殿若三个门,不得从大门而入,应从两侧小门而入;从大门而入,对三宝大失不敬,我

如本法师答:阿弥陀佛(梵语Amitabuddha)。为西方极乐世界之教主。此佛光明无量、寿命无量,故称阿弥陀佛。有两层含意: 一者、礼貌用语。既已学彿,就以佛教的称谓呼应,比方说:早上见到同参道友,就来一句:阿弥陀佛,表示某某大德,早安!晚上见到同参道友就开口道出

如本法师答:婆罗门(梵语brahmana)、刹帝利(梵语ksatriya)、吠舍(梵语vaisya)、首陀罗(梵语sudra)、是为四姓阶级。婆罗门是古印度的宗教徒,具有最高的权威。刹帝利是王族之辈,与婆罗门同样被人尊敬的阶级。吠舍是指一般农工商阶级。首陀罗是被人使役的奴隶。

如本法师答:佛法以心为根本,八万四千法门不离汝心,权实二法不离心,三藏(梵语trini pitakani)十二部圣教不离如来心地所流露,成佛作魔不离汝心,上升下坠不离汝心,四圣六凡不离心所作为,心为万法之本源也。 若论修行,当论其心,当解其心,究竟明心见性,不枉修行之志也。 四祖道信大师云:夫百千法门,同归方寸,河沙妙德,总在心源。一切戒门、定门、慧门,权实二法,神通(梵语rddhi)变化悉自具足,不离汝心。 佛藏经云:能观心者,究竟解脱:不能观心者,沉沦诸趣。 有心学佛向佛成佛,应直向心地下功

如本法师答:菩萨(梵语bodhisattva),菩提萨睡之略称。菩萨广度众生,等视一切有情,是亲非亲,无分高下远近,男女老幼,富贵贫穷,菩萨平等皆度化,在菩萨心地已突破时空观念,更没有种族区别,甚至六道众生都一一度化之,所以,菩萨行者,度自己的子女,这是理所当然。

如本法师答:禅定(梵语dhyand),禅那、静虑之义;般若(梵语prajna)译为智慧。圆满的佛道,是禅定与智慧的圆满。若偏修禅定,或偏修智慧,始终不得成佛。毕竟,佛道是定慧等持圆满之中道法。

如本法师答:声闻、缘觉、菩萨、佛等号称为四圣,是已出离三界的圣者,声闻应修四圣谛(巴利语ariyasacca)才能成就声闻之果。缘觉应修十二因缘(梵语dvadasangapratityasamutpada)才能成熟缘觉之果。菩萨是已发过菩提心(梵语bodhicitta)的行者,正处于行六度法门中

如本法师答:信佛是学佛的开始,学佛是信佛的实践阶段,更进一步而言,成佛是学佛终极圆满之归宿。信佛与学佛略有前后的差别,立场须要稍为解释一番。 信佛是正信佛陀的真理,因正信佛法而学佛,信佛未必学佛,仅是信心的初步。学佛是因正信佛法之后,所采取的实践过

如本法师答:不明白道理,无明(梵语avidya)即愚痴的别名,迷惑的别名,对广泛人生与浩瀚宇宙不知真相,是名无明。 成实论云:追逐假的事物和名相,叫做无明。

如本法师答:不论世间法与出世间法,无非是因果(梵语hetuphala)所成,生病之例亦不外乎因果,然因果有远报与近报之别,病情由来亦千差万别,但不外乎生理病与业障病两种;若生理病而言,大体上由精神与四大不调所导致,找医师或多或少可疗愈,这种生理病须要找医师看病

如本法师答:菩萨道(梵语bodhisattvacarya)的终极果位在佛道,二乘人的果位在罗汉、缘觉。两者的果位 ,立场是截然不同的。 二乘人只要证得诸法无我(梵语anatman),见思二惑断尽,梵行已立,所作皆办,不受后有,即大功已成,断六道、出三界,这本著独善其身之立场,不用广度众生,故不须广学诸法以利生 ,因此,以证空住空,证涅槃住涅槃,以达成四果阿罗汉与缘觉果位为目的,二乘人无心度生,故以出三界,证果位为其所宗。 大乘菩萨道为了成佛度生,不但破见思惑,断尘沙惑,还要顿破无明惑,而最后成就佛

如本法师答:善根(梵语kusalamula,巴利语kusalamula)。又作善本、德本,即产生诸善法之根本。 据中阿含卷七大拘烯罗经载,比丘知善,知善根,是谓成就见,得正见,于法得不坏净,入于正法中。无贪、无嗔、无痴三者为善根之体,合称为三善根。

如本法师答:杂集经云:一度谤念佛人,千劫堕泥犁地狱,一度赞叹念佛人,灭却身中百劫极重恶业。 大行和尚云:人不志心念佛,亦谤佛故,遂即谤法,直入阿鼻地狱,受诸苦痛无有出期。 报恩经云:均提沙弥为骂上座,音声如狗吠,均提沙弥,由一恶言,五百生中常作狗身,故知骂

如本法师答:木鱼与磬是修行的法器,表示板眼符号,唱诵经文与赞偈之际,可使拍数记得分明,依法器可调度唱诵时间之长短,以达到修行入一心不乱(梵语aviksiptacitta)为正宗。

如本法师答:佛法以心为宗,离心佛法不可得,何以故?万法是心之用,离心万法从何起! 万法是总称,指心所引起的一切作用,包括清净心与染污心二门。譬如觉悟不离心,迷惑不离心;菩提(梵语bodhi)不离心,烦恼(梵语klesa)不离心;解脱(梵语vimoksa)不离心,轮回(梵语samsa

如本法师答: 心口相违,言不称实,欺诳他人,名曰妄语。除妄语口业外,亦有三种口业:1.两舌(梵语paisunya):挑拨离间,拨弄是非,张家长、李家短。2.恶口:开口大骂,彼此口业相杀。所谓良言一句三冬暖,血口喷人六月寒,口开伤元气,舌动是非生。3.绮语(梵语sambhinnapr

如本法师答:阿含经云:佛法以人道(梵语manusyagati)为得度对象,旁度五道。如来圣教根本意趣,以人道为得度对象,其余五道是旁度对象,但是,佛法演变越来越脱离轨道,甚至赞扬天道,赞扬鬼道,以天或鬼为殊胜,更严重者,还有专门超度亡灵为主,却疏忽了自己的修行,如此

如本法师答:一切罪业不离心,心(梵语citta)能起一切罪业,若当下将内心之罪业恳切忏悔,知罪业本空,使其清净,如此一来就能达到忏悔之真义。罪由心起,心不起妄想杂念,罪之名亦匿迹无踪,毕竟,罪从心起,必将心忏,若能体解心空罪空之义,与空性相应,这就是理念忏悔,

如本法师答:阿毗达磨(梵语abhidharma,巴利语abhidhamma)。三藏之一,又作阿毗昙,阿鼻达磨、毗昙。意译为对法、大法、无比法、向法、胜法、论。与经(梵语sutra)、律(梵语vinaya)合称为三藏(佛教圣典之总称)。故偶以阿毗达磨藏、阿毗昙藏、对法藏或论藏等见称。 阿毗达磨原指有关教法之研究,若研究律藏(梵语vinayapitaka)者,则称为阿鼻奈耶。其后广至对于经、律二藏之论述,皆称为阿毗达磨。 其成立约于西元前后,最初仅为简单归纳一些佛教名词,后却逐渐演成解释之形式。直到部派佛教时

如本法师答:法法亦非法,非法亦是法,法非法如故,一切法皆是对治众生一切病,在因地不能没有法,没有法不能登彼岸;在果地上诸法可以不要,因为已登彼岸,法尚应舍,何况非法! 燃顶、燃臂、燃指,在凡夫(梵语prthagjana)因地而言,极为须要,依此而增上缘,以达到破相等四法之功,这并不是提倡执著或标新立异,譬如人饿极需饮食,凡夫需要佛法,渡河需舟,黑暗需要光明,生死需要涅槃,烦恼极需菩提一般。 修行不是用嘴巴说一说就了事了,理论谈一谈就得了,我佛弟子得到佛法真谛,必须履行修证,有理有事才

如本法师答:西京善道阇黎念佛集中利益,总有二十三种利益,何者为是? 一、灭重罪障益。二、光明摄受益。三、大师获念益。四、菩萨冥加益。五、诸佛保护益。六、八部防卫益。七、功德宝聚益。八、多闻智慧益。九、不退菩提(梵语bodhi)益。十、奉觐大雄益。十一

如本法师答:这是历代祖师的开悟法语,六根即是眼耳鼻舌身意,真人即是佛性(梵语buddhadhatu)也。 佛性不离人,人不离佛性,当下处于六根门头,出出入入,不分昼夜二六时中,早晚与君长相左右,君欢欣得意,佛性亦欢欣得意;君忧悲苦恼,佛性亦随之忧悲苦恼,施为动作,语

如本法师答:如来一代的圣典,由小乘到大乘,从有门到空门,从实教到权教,无非普令众生能现生得以解脱,现证菩提,共登彼岸,佛教实质本怀是以现生修证为宗旨的宗教。 圣典所阐述的苦、空(梵语sunnya)、无常(梵语anitya)、无我(梵语anatman),是要令修行者正见诸法实

如本法师答:见即是性,无性不能见,离见无性,离性无见,见即是性,性即是见,见性不二。 凡夫把见性当作二,离见欲觅性,如是穷劫,终不得见性。当下见就是性,离见找性 ,是昧了自性而找性,累苦了自己,于无量劫枉受轮回(梵语samsara)。 若欲觅性,见即是性,无性不能见,

问: 弥勒菩萨,一生补处,即待成佛,上品十善得生彼处,见弥勒菩萨,随从下生三会之中,自然而得圣果,何须求生西方净土耶? 如本法师答: 随各人因缘性向所趣,皆得往生彼佛净土,若论弥陀佛净土与弥勒菩萨净土殊胜区别,可略分六点差异,若详细分析,则细说不尽: 一、阿

如本法师答:定业(梵语viniscitakarman),定业难转,共业难消。台湾人口二仟多万人,政治尚未彻底民主化,政客为剥夺权位,相互攻讦,老一辈不肯将过去不法之条例彻底删除,先进的民主义士拚命挖掘不法之处,形成两股洪流相互抵触,如此周旋不休,僵持到底,佛门称为定业

如本法师答:出家修行,其本意实乃殊胜庄严之意,不解出家修行真谛之辈,往往对出家的动机与意义失去正面的共识,因而臆测错误,或道听涂说,或受传统邪说谬论而导归成邪论,自始至终不得正解出家修行真实义,也因此思想中毒巨深,障碍自己对如来(梵语tathagata)正法的认知,想要踏入佛门求得正觉,实乃飘渺,甚可怜愍! 出家(梵语Pravraiyaj)真正的含义是在出离五欲六尘的因缚,不受其所沾染,正解其境本空,幻化不可得,得亦得不住,如是精进修证,渐破无明烦恼,明心见性,与实相(梵语dharmata)中道法相

如本法师答:世间知识与学问可以促成修行的增上缘,但不是绝对的,不是非它不行的,知识与学问不是学佛的通途正道,知识与学问本质无佛法的内涵,纵得知识与学问大饱和,得到满天下的博士学位,这么多博士学位对证得菩提(梵语bodhi)有何相干呢?

如本法师答:凡夫在修行的历程,尚未证得果位,有时会淫欲炽盛,是在所难免,因为众生所以为众生,就是以淫欲为生命的所依所归,动不动淫欲即时现前,的确难调难伏。 楞严经云:一切众生,皆以淫欲而正性命。 藏经云:贪爱如水,能润生死。 由此可见,淫欲的确是生死的泉

如本法师答:毕竟空(梵语atyantasunyata),佛陀慈悲众生,深怕众生执著一切法,而广说空义,众生听佛说空,又执著于空,佛又说空也不可得,因而说非空非有,是空是有中道实相之法。众生听佛如是说之后,又执著非空非有、是空是有中道实相之法,佛又慈悲众生说中道亦不可

如本法师答:世间危脆,皆事败坏不安之相,非久居之处,人命无常,轮回路险,生死事大,大圣佛陀怜念众生沉沦,不知醒悟,因而兴起大慈悲心,广度有情,佛陀以大悲心摄化众生,常住于三种之念,名大悲三念

如本法师答:菩萨的果位有次第,菩萨道(梵语bodhisattvacarya)最终极目的就是佛道,佛道是修行者最圆满的果位。菩萨由凡夫到成佛,一共要经过五十二个阶位,即十信、十

如本法师答:世间的忍辱没有透过般若空慧,因此,无法正见能忍所忍诸法空幻不实,于是暂时伏住烦恼之心,勉强安住,如石压草一般,非根本之道,忍一时却无法忍永恒,将后的火苗亦然会再度爆发,毕竟不能与诸法空性相应故。 出世间即是解脱(梵语vimoksa)之义、无为之义

如本法师答:菩萨是印度梵语,是菩提萨埵(Bodhisattva)的简称,华译为觉有情,就是觉悟的有情,换句话说,就是上求佛道与下化众生的圣者。 菩萨是因,佛为果,菩萨要到成佛的阶段,必须广修六度万行,行中道顿破无明,因而自度度人,自利利他,实践难忍能忍,难行能行之道,

如本法师答:念佛(梵语buddhanusmrti)者平时念佛功力深,在八识田中种下无量无数的佛号种子,若被撞死之际,来不及念佛,这要看他个人的造化而定,若佛号种子现前,正念不失,亦然可往生净土;若被撞死之后,八识田中的佛号种子没有现前,正念不能提起,那往生就甚为困难

如本法师答:如来(梵语tathagata)演说佛法,观机逗教,众生跟机深厚者,智慧利器,皆以顿教法门以开导众生,令机缘成熟的众生契入甚深法义,乃至证悟无上菩提;若众生根机浅薄,愚昧无知者,如来有无量权巧方便,因实设权接引众生,普令众生成熟善根,逐渐步入菩提(梵语bo

如本法师答:梦就是吾人没有熟睡所产生的心识活动,动善念是善梦,动恶念是恶梦,佛门称之梦中意识。梦是睡中意识活动的前后景像,如人白天之妄心一般,妄心飘浮不定,极为微脆,妄心强烈坚固,妄想亦随之而强烈,印象随之而清晰,梦中亦复如是,梦或多或少可预测事兆些,

如本法师答:三身(梵语trayah kayah),又作三身佛、三佛身、三佛。 身即聚集之义,聚集诸法而成身,故理法之聚集称为法身(梵语dharmakaya)智法之聚集称为报身(梵语sambhogakaya)功德法之聚集称为应身(梵语nirmanakaya)。 又作法身佛、报身佛、应身佛,法佛报佛应佛,法身报身应化身,真身报身应身,自性身满资用身化身,自性身应身化身,法身应身化身,法性身受用身变化身,自性身受用身变化身,法身佛受用身佛化身佛,正法佛修成佛应化佛,佛所见身菩萨所见身二身凡夫所见身。 佛之身纵有

如本法师答:中观派(梵名Madhyamaka,Madhyamika),系以龙树(梵语Nagarjuna)之中论为基础宣扬空观之学派。 认为由世俗之名言概念所获得之认识,皆属戏论范围,称为俗谛;唯有依照佛理而直觉观照,方能证得诸法实相,则称为真谛。从俗谛而言,因缘所生法,一切皆有;由真谛而言,一切皆无自性,皆毕竟空。然世俗有即是毕竟空,毕竟空即存在于世俗有中,若不依俗谛,则不得第一义,不得第一义,则不得涅槃。 在理论上,统一性空与方便;在认识上和方法上,统一名言与实相,俗谛与真谛;宗教实践上,统一世间与出

如本法师答:佛教(梵语Buddhasasana)是理智的宗教,是令人踏上觉悟的另一端,不仅是信仰它,在求知上,义理的开导,或是修持的启发,都应通过理性的,一一导归正法,通达涅槃,这种种入门之道,须要有善知识的开示教导,众生何等根机,要依何等法药才能根治众生之病本。

如本法师答:广修诸法不离戒定慧,戒定慧是佛法的总纲,依狭义而言,经藏(梵语sutrantapitaka)通常属定门,律藏(梵语vinayapitaka)属戒门,论藏(梵语abhidharmapitaka)属慧门;依广义而言,三藏中的每一藏皆具有三学之法。 戒定慧三无漏学,若依因地而论,在初发心的方

如本法师答:这个问题, 是佛门中自古至今,高僧大德们,常提及的重要论题,现今重复略提,供给诸大善信有个正见的共识。 依佛法正信观点而言,不可说先有真如(梵语bhutatathata)而后有妄想,若先有真如而后有妄想之说,岂不是成佛还会变成众生吗?若成佛还会变成众生,

如本法师答:莲花(学名Nelumbonucifera)表征清净无染,光明自在的意思,因为莲花出于污泥而不染,这种美德与特征,佛陀喜欢拿莲花作譬喻。 众生轮回六道,沉迷五欲(梵语panca kamah)六尘(梵语sad visayah),不知决觉悟,越陷越深。慈悲的佛陀就告诉我们说:五欲六尘之

如本法师答:魔之神通也相当广大,自古至今,确实有魔化佛或化菩萨的形相,因而破坏修道者的道行,多得不胜枚举。阿弥陀佛(梵语Amitabuddha)若欲接引往生者,必定放光而后接引,阿弥陀佛之光明柔和,光明不刺眼,清凉、舒适、安祥,让人有股亲和力,庄严(梵语vyuha)殊胜

如本法师答:佛陀说法,有时因中说果,有时果中说因,无有定法可说,诸法本无法,为应众生机宜,故设种种法,法法亦非法,非法亦是法,法非法如故。 佛是众生心内之佛,这是告诉我们人人各具有佛性(梵语buddhadhatu),不可佛外求佛,肯定自性是佛,离性无佛,奈何众生不明佛意,

如本法师答:与生俱来的我执,这种我执是累生累劫而延续下来的心病,是先天性的,尚属未解脱的执著,不是后天性学来的,恒与身俱,不待邪教及邪分别 ,任运而转,故谓俱生。 我们在六道三界(梵语trayo dhatavah)中流浪生死,皆为我执在作祟,若能我执当下与空性相应,因我而无我,无我即是解脱自在,更是转凡入圣之要阶,通达涅槃的要道,是故,十方三世诸佛皆赞叹无我的殊胜与功德。

如本法师答:四食(梵语catvara aharah),指长养有情生命之段、触、思、识等四种食物。 (一)段食(梵语kavadimkarahara),欲界以香、味、触三尘为体,分段而饮瞰,以口、鼻分分受之。段食又分粗、细二种;前者如普通食物 中的饭、面、鱼、肉等,后者如酥、油、香气及诸饮料等。 (二)触食(梵语sparsakarahara),又作细滑食、乐食。以触之心所为体,对所触之境,生起喜乐之爱,而长养身者,此为有漏之根、境、识和合所生。例如观戏剧终日不食亦不感饥。 (三)思食(梵语manahsamce

如本法师答:舍利(梵语sarira),巴利语(sarira)。即死尸、遗骨之意。又作实利、设利罗、室利罗。意译体、身、身骨、遗身。通常指佛陀之遗骨,而称佛骨、佛舍利,其后亦指高僧死后焚烧所遗之骨头,舍利可分全身舍利与碎身舍利。又可分为发舍利、血舍利、肉舍利、骨舍利。

如本法师答:涅槃(梵语nirvana),涅槃是佛弟子修学佛法,最终的归宿,最后的目标与终程,更是佛弟子的理念世界。 涅槃经云:夫涅槃者,名为解脱。 涅槃经云:涅槃义者,即是诸佛之法性也。 涅槃经云:远离一切愦闹法故,以大寂静名大涅槃。 佛法清净无染就是涅槃。佛性(

如本法师答:梵语菩提心(bodhicitta),菩提译为觉悟之义,菩提心就是觉悟之心,觉悟宇宙万法,而自性解脱自在,发成佛之心,故名发菩提心。众生始终未曾觉悟,不得称为菩提心,唯有声闻(梵语sravaka)、缘觉(梵语pratyekabuddhayana)、菩萨(梵语Bodhisattva)、佛(梵语B

如本法师答:佛法有难行道与易行道两种行门。大体上,佛是奉劝我们行难行道,于现生广修六度万行,行菩萨道,自利与利人,自度度人,因而庄严净土为宗旨,于是广说无量法门,这无量法门是为难行道者所演说;但众生根机不一,有深浅高低之别,顿渐之差,迷悟有别,于是对一

如本法师 身体是四大五蕴所和合,在人生的过程,免不了会产生四大不调而病苦的时候,当此之际,应找德术兼优的医师为你诊疗看病,该服药即服药,该开刀即开刀,听随医师专业之看诊与药方,有病医病,这才是正信佛教徒该有的认知,病痛有病痛的因源,看是四大那一大出了问题,应找医师;五脏六腑是那一脏那一腑出了问题,血液血管心脏,那方面出了问题?是否高血压、中性脂肪、尿酸过高、胆固醇过高或过低?骨骼是否疏松症、钙质流失,六根眼、耳、鼻、舌、身、意是否健康或有病!这病源自己若知即告诉医

如本法师答:指比丘以五种邪法求取利养而活命,何等为五?叙述如下: (一)诈现异相:谓诸比丘(梵语bhiksu)违反佛之正教,于世俗人前诈现奇特之相,令其心生敬仰。 (二)自说功能:谓诸比丘以辩口利词,抑人扬己,自逞功能,令所见者心生信敬。 (三)占相吉凶:谓诸比丘攻学异术,卜命相形,讲谈吉凶。 (四)高声现威:谓诸比丘大语高声,诈现威仪令人畏敬。 (五)说所得利以动人心,所得利,指所受之供养:谓诸比丘于彼得利则称说于此,于此得利则称说于彼,令人动心。此五种皆是不正当之活命方法,为比丘者当深

如本法师答:受过菩萨戒的佛弟子,有明文规定,不可养畜牲(梵语tiryagyoni)图利,三归五戒虽无明文规定,但最好也不要养畜牲图利,何以故?因为养畜牲,虽然自己不杀,但将畜牲贩卖,亦构成间接宰杀,有丧慈悲之心,故不宜养畜牲而图利。

如本法师答:这是华严宗所创立的四种无碍法界,即事无碍法界、理无碍法界、理事无碍法界、事事无碍法界。事无碍法界者:就是世间万法差别之相,各有其不同,不能混淆,名事无碍法界。 理无碍法界者:真如平等的理体,为万法所依,名理无碍法界。 理事无碍法界者:真如

如本法师答:自修与大众共修都建立在修行佛法为出发点,目的在于明心见性,了悟生死(梵语samsara)大业,证成菩提,出三界为正宗。修道者若背离此意义,其自修与大众共修便成多此一举,虚度光阴,徒劳浪费青春与生命。 何谓自修?就是自己将心安住下来,独自一人独处一方而精进(梵语virya)佛道是也。自修应具备何等条件? 第一要正见为何要自修的动机与意义。 第二自修内容要符合了义解脱(焚语vimoksa)法门。 第三自修之人应具足有恒心毅力不拔之心,不达彼岸终不止休。 第四有深信不移之心,截断无

如本法师答:烦恼(梵语klesa)烦恼由心境对立,因而感召苦受,六根对六尘(梵语sad visayah)生六识,六识是分别外境,由七识对分别之境产生执好执坏,于是引生种种烦恼,而且性质不一样,痛苦的差别自然不同,若欲断除(净化)烦恼,应由七识执著净化成平等性智,或以般若智慧透视七识执著当下无自性空,七识空性(梵语sunyata),不生执染,那么,前五、六识与后八识也就自然净化解脱,一切烦恼则不得由生。 烦恼是自作自受的果报,既是自作,理应自解,自己知病本所在,对症下药,无不痊愈;若不自解,由他人解缚

如本法师答:一般社会人士静坐的宗旨,不外乎让心灵得到轻松、舒适、轻安,让精神和谐统一而已!甚至把身体调好,延年益寿,甚至练丹运气,使自己长年百岁,这一连串的静坐之法,是世间法,甚至有些宗教家静坐以求感应生天等等,这依佛法而言是不了义的,治标不治本,无法

如本法师答:梵语舍利(sarira),舍利子华译为灵骨,或坚固子,是由修戒定慧之功德结晶而成的。佛(梵语boddha)、菩萨(梵语bodhisattva)、罗汉、高僧等,圆寂火化,每凝结有舍利,或如珠状、或如花状,白色为骨舍利,赤色为血肉舍利,黑色为发舍利,亦有五彩舍利。 舍利之

如本法师答:若追究其原因,有多种因素,是故得道者少,今略举十点,供给诸大善信共参究: 一.误把求感应当学道,误把求平安当学道,误把外道当佛道,误把邪见当正见。 二.世人道心不古,退者多进者少,恍恍惚惚,道心不稳定。 三.逢值末法时代,邪教邪法纷纭,莫衷一是,不

如本法师答:善不离心,恶不离心,善恶由心造,离心无善恶,离善恶无心,心(梵语citta)是善恶之体,善恶是心之用,当善恶果报现前之际,是截然分开的,心只有一个,不能同时有善恶两个心之存在,两个心即有两个佛性,但人只拥有一个佛性(梵语buddhadhatu),因此,善有善报,

如本法师答:净土法门穷劫前即有之,并非弥陀佛成佛之后方有净土,阿弥陀佛(梵语Amitabuddha)在因地的时候,乃国王之身而出家,世自在王佛为他取名为法藏比丘,同时,为他讲说经法,并为法藏比丘介绍二百一十亿诸佛世界,种种清净庄严的净土,除此二百一十亿诸佛世界清

如本法师答:佛法是解脱之法,是觉悟之法,是证悟菩提之宝筏,解脱(梵语vimoksa)与觉悟,固然是艰难的、不易的,但是,不是不可成佛的,只是时间的迟早问题,所以说,学佛很难,不学又不行,不学准堕落,懂得佛法的人,无形中便发起学佛的热诚与风行。

如本法师答:讥嫌戒即是息世讥嫌戒的简称,是停止做让人家说坏话之事,如此所立之戒,是名讥嫌戒。佛陀大慈悲,深怕修行者被人家诽谤或起讥嫌,因此所制定的戒律。 根本重戒即是杀、盗、淫、妄等四重戒,犯此四重戒,必堕落三恶道。所有轻重之戒,乃至微细戒,一切诸戒

如本法师答:死亡过后,通常神识在八至十四小时就逐渐离散,何况亡者已死亡后五六天才行火葬,神识早就脱离肉躯,因缘成熟,即投胎转世。 是故,当神识一旦脱离身体之后,行火葬的当下,对王灵丝毫之痛完全不存在,毕竟,神识已离肉躯,仅剩下臭皮囊一堆,痛从何起呢?

如本法师答:在次第上应该先供饭食,而后请问彿法,若颠倒前后,有失礼之处,易犯慢法慢僧之嫌,我佛弟子应如是知,如是见,是名正见(梵语samyagdrsti)。

如本法师答:善知识(梵语kalyanamitra)。指正直而有德行,能教导正道之人。善知识能懂得世法与出世间法融通无碍,若亲近善知识可引导我们走出三界的窠臼,由迷而悟,由苦而乐,由凡而入圣,因而证悟菩提,免受六道沉沦之苦。因为善知识是世间的大明灯,是六道众生的导师,是苦海中的宝筏,善知识是痛苦中的甘露,是转凡入圣的大法将,若欲赞叹善知识之功德,穷劫不能

如本法师答:修行有证有得者,三毒烦恼已净尽,内心光明如镜,当下生死自在解脱,预知时至之本领自得,不必外力告知。 譬如六祖惠能大师,在入涅槃(梵语mirvana)前的一个月,就事前预知时至告诉全寺僧众,证实入涅槃的时日,而当时惠能大师是身无病苦,心不贪恋,意不颠倒,如入禅定而坐化

如本法师答:大地一切众生皆有佛性(梵语buddhadhatu),有佛性若不修行,佛道亦不得成。修行应从心地下功夫,心性如何修?如何明心见性?这是佛门重大课题,也是转凡入圣,见性成佛的关键所在。 佛性非大非小,可大可小,无有形状,无颜色,究竟如何悟?如何证呢?

如本法师答:因果梵语(hetuphala),通常因果在佛门中可分为三种因果,何等为三?分别如下: 一.种因得果:何谓种因果呢?佛法深信一切人事物,乃至宇宙万法,其所形成,必有前因与后果的流程。换句话说,若无前因,果就不能成立。譬如一栋房屋的形成,就是果(结果),但这栋

如本法师答:众生肉、众生血、众生骨、众生皮,佛门以慈悲为怀,是不可以当食用或其他之用,若寺内大鼓用众生之皮,这是不如法之举,有违慈悲之道,非但如此,一切的皮带、皮包、皮鞋若以众生真皮所制造,皆不得使用,用之则不如法,有违慈悲之道。

如本法师答:禅这个名词(梵语禅那dhyana),即禅定、静虑之意。令心专注于一对象,而达到不散乱之精神作用,或即指其凝然寂静之状态。反之,心散乱不止之状态,则称为散,二者合称定散。 六祖坛经云:何名禅定?外离相为禅,内不乱为定。外若著相,内心即乱;外若离相,心即不乱,本性自净自定,只为见境思境即乱。若见诸境不乱者,是真定也。外离相为禅,内不乱即定,外禅内定,是为禅定。于念念中,自见本性清净、自修、自行、自成佛道。 禅可分为五种,称之五味禅,以其各得法味不同故,(一)凡夫禅。(二)外

如本法师答:极乐国土正报庄严(诸佛菩萨圣人),依报庄严(环境富裕无欠缺),衣食住行丰富自得,行者不会造业,师资皆圣人,可教导行者开悟证果,色食与法食具足成就,造业无得造起,堕落亦不可得,可安心立命而进道,故永不退转。

如本法师答:四正勤(梵语catvari prahanani),即方便精勤于断恶生善之四种修行品目。四正勤为修道重要的资粮,是三十七道品中的四个修持法门,何等为四? 一、已生恶令断灭。 二、未生恶令不生。 三、未生善令生起。 四、已生善令增长。 此四正勤就是精进之法门,

如本法师答:佛法以人道(梵语manusyagati)为主要得度的对象,旁度五道;度众生亦有近缘与远缘之别,三恶道中的畜牲道(梵语tiryagyonigati),可谓远缘得度对象,体内之细菌小虫寄生人体,虽行火葬,的确有杀生之嫌,乃属极微之过失,火葬与土葬较量之下,火葬远比土葬来

如本法师答:佛陀度化众生行化人间,皆因人、因时、因地而观机逗教,大乘戒法乃十方三世诸佛所共同制定的圣戒,三世诸佛不可违越;小乘戒法可随国俗需不需要而增删;譬如:在中国的民情,对出家人的看法要求甚高,不得有丝毫的违犯威仪,如佛世之时,无制定不可嚼槟榔,

如本法师答:修道者以大智慧观照自身有五种不清净处,称为五种不净。 一、种子不净:肉体系由因缘而形成的,故内(烦恼(梵语klesa)、业),外(父母之精血)之种子不净。 二、住处不净:于母胎中,十月不净。 三、自体不净:此身由四大之不净所成。 四、外相不净:此身之九孔常流不净。 五、究竟不净:死后弃置冢间烂坏,亦永久不净。 一心行道之人,若能念念观察身心五种不净,功行纯熟,自可体证诸法无我,身心幻化了不可得之境界,因此证入空寂。此一法门亦观身心不净之法门,可破除我相之法,逐入证得我

如本法师答:众生所以会沉沦生死,无非由身口意起贪嗔痴,因贪嗔痴广造诸业;修行就是发起戒定慧三学来息灭贪嗔痴,贪嗔痴是修行者面对挑战的大障碍,如来一代圣教无不以种种法门来对治贪嗔痴之病,普令贪嗔痴之心病彻底解脱冰释。 杂阿含经云:涅槃(梵语nirvana)者,

如本法师答:以修证果位而论:小乘佛法修证终极果位是阿罗汉果,大乘佛法修证终极果位是佛。 大乘(梵语mahayana)与小乘(梵语hinayana)所修持之法门,略有偏重之别,以小乘修持法门而言,著重自觉自利的一端,以苦(梵语duhkha)、空(梵语sunya)、无常(梵语anitya)、无

如本法师答:凡一佛出世,则以其佛为本,立正为本,立正法、像法、末法三期。 一、正法期:正者即证也,佛虽去世而法仪未改,有教有行,有证得果位者,是为正法时期,佛灭度一千年间为正法期。 二、像法期:像者似也,真正之法仪不行,随而无证果,但有教有行,而像似佛法行

如本法师答:解脱(梵语vimoksa)修行者只要能断见思二惑,即能出三界得解脱,乃至破尘沙惑、无明惑等等,直到成佛,皆是解脱范畴之内。若能依见思二惑而精进勤修,必得解脱三界(梵语trayo dhatavah)。何谓见惑呢?就是凡夫于三界的见解迷惑错误,如身见、边见、邪见、

如本法师答:见性后的人也是人,未见性之人也是人,同样是人,生活在同一个时空里,在精神的领域与物质的感触,是截然的两回事,假使要问为什么?理由很简单,因为毕竟见性之人,已超越俗念之妄识,精神豁然解脱(梵语vimoksa),自性清净,无染无杂;不受精神界所支配,自由

如本法师答:见思惑、尘沙惑、无明惑,名为三惑。凡夫、声闻、缘觉、菩萨,尚未证成无上佛道,因而拥有的一切迷惑。 见思惑是凡夫的迷惑,见思惑中的见惑是知见的迷惑,如身见边见等五不正见,思惑是思想上的迷惑,如贪嗔痴慢疑等五烦恼,声闻缘觉行人若断了此二惑,即

如本法师答:实相(梵语dharmata、bhutatathata)。实相乃远离对待,能念所念泯除,所念之佛不离能念之心,能念之心是所念之佛,能所俱泯,不一不异,光明自性当下显赫,如是念佛,是名实相念佛。实相念佛是见性后的念佛,念念菩提,头头是道,步步无生,如历代高僧慧远大师

如本法师答:佛教讲缘起论,不是创造论,更不是神权论者。世法与出世法皆不离缘起,缘起法就是佛法,佛法就是缘起法,离开缘起法并无佛法,如来一代圣教,总说缘起法。 宇宙的存在也不例外,也是缘起的。宇宙所成,乃六道众生广造一切善恶之业,所累积之果报;换句话说,

如本法师答:有时候人在江湖,身不由己,往往为了维持家庭的生活,逼不得已而为,甚至环境所逼迫,无奈的从事杀生工作,这就是业力感召,要脱身实在不容易,欲拔不能,如此一来,应该如何呢?这位仁者啊!学佛就是要学觉悟,觉悟后就应该想办法逐渐改善的工作,不然的话,越

如本法师答:佛(梵语buddha),这个问题应该分成两方面作解释。 一者、学佛越久,理应与佛越近才对,那为什么会离佛越远呢?这里头就很多问题产生了,譬如:在修行的阶段,或许进进退退,懈怠成习,久而久之,甘脆放弃,或者高兴就学佛,不高兴就三宝殿一步也不登,道心不坚,与佛法距离甚远,不得证法身,这怎么不会离佛越远呢? 二者、在进修过程,有种种考验,譬如家庭百般阻扰,当下即考倒;亲戚眷属朋友诽谤,这也被考倒,甚至不能正见佛法教义是什么,把佛菩萨当神来膜拜,欲求得名利,却求不得,因而退道心

如本法师答:除了具足信愿行三资粮外,念佛亦须达成一心不乱(梵语aviksiptacitta),而且应修福德因缘,若能修持到这种境界,十即十生、百即百生、千即千生。 阿弥陀经云:舍利弗,不可以少善根福德因缘得生彼国,舍利弗,若有善男子、善女人、闻说阿弥陀佛(梵语Amitab

如本法师答:三聚净戒(梵语trividhani silani),摄律仪戒、摄善法戒 、摄众生戒,是名三聚净戒。 摄律仪戒者(梵语samvarasila):是遵守佛之戒律,因而不作诸恶。 摄善法戒者(梵语kusaladharmasamgrahakasila):是奉行一切之善。 摄众生戒者(梵语sattvarthakriyasil

如本法师答:定中无一切妄尘,诸法不可得,若有一法尚存,不可称之正定,五欲(梵语panca kamah)六尘(梵语sad visayah)是妄尘,看到佛相,佛相亦不能例外,何以故?菩提自性一丝不挂,一尘不染,毕竟空(梵语atyantasunyata)故。

如本法师答:诸法乃众缘和合所成,极乐国土亦不例外,这是不可思议的境界,极乐世界(梵语Sukhavati)是弥陀佛清净愿力所庄严而成,是佛的应化净土,佛的神力所使然,佛的心境不可思议,非凡夫所能臆测的,极乐净土,大之无外,小之无内,佛的境界不能以大小对待来衡量,解

如本法师答:这位仁者啊!度众生是好事,是菩萨行为,你的大悲愿使我很感动,贫僧何曾不如此思量过,只是自己还处凡夫地,一切烦恼丛生,生死未得解脱,轮回(梵语samsara)亦在,虽具足大悲愿,亦然不能自在,发愿来生度众生是好事,但是生死不自在,说来就能来吗?不是儿戏!

如本法师答:佛经常说,众生无始劫来,造业不可思议,其罪无量无边,幸亏罪业无形无相,若有形有相,堆积远比须弥山多不可称计。 无量劫以来的罪业是无量无边的,若以有限量八十亿劫重罪来念佛消罪业,纵然念佛一辈子,亦未必能消尽,何以故?若以有量欲消无量,穷劫不得

如本法师答:有门乃泛指现象界乃至有为生灭诸法,譬如因缘果报,轮回(梵语samsara)生死,十方净土,业力,缘起法,诸佛法名言,唯识学,广谈有生有灭,有造作等法,皆属有门。空门乃建立在现象界而谈空法,并非离诸法另有空可得,譬如诸法本空,因缘果报本空,轮回生死如幻

如本法师答:经藏(梵语 sutrantapitaka)、律藏(梵语 vinayapitaka)、论藏(梵语abhidharmapitaka),是名三藏。三藏教典皆为佛陀觉悟之法,欲深入三藏圣典,心地应存虔诚庆幸之心,存正直觉悟之心,而后须以殷勤之心渴求正法,恭敬之心亲近善知识,从中开导悟入佛之知见;同时,自己也必须踏实按部就班的研习三藏教典,除此之外,更须勤于实证戒定慧,理事不偏,日积月累,耳熏目染,善法即可日益增长,因缘成就,瓜熟蒂落,水到渠成,三藏圣典可望深入矣!

如本法师答:极乐世界(梵语Sukhavati),在净土修行与秽土修行,的确有差别,差别何在呢?现在举例三点供给诸善大德恭参: 一 依报有别:何谓依报有别?依报就是客观的环境,净土的环境庄严殊胜,宫殿楼阁,地面水池,以七宝庄严而成,始终安宁祥和,不会有战争,乃至不会天

如本法师答:身体是四大五蕴所和合,在人生的过程,免不了会产生四大不调而病苦的时候,当此之际,应找德术兼优的医师为你诊疗看病,该服药即服药,该开刀即开刀,听随医师专业之看诊与药方,有病医病,这才是正信佛教徒该有的认知,病痛有病痛的因源,看是四大那一大出了问题,应找医师;五脏六腑是那一脏那一腑出了问题,血液血管心脏,那方面出了问题?是否高血压、中性脂肪、尿酸过高、胆固醇过高或过低?骨骼是否疏松症、钙质流失,六根眼、耳、鼻、舌、身、意是否健康或有病!这病源自己若知即告诉

如本法师答:归依三宝,仅是踏入佛门的第一步,没有任何之忌讳,归依三宝犹如上学读书前必须先注册,亦如当选总统后,就职前必先就职宣示,要做个基督教徒必先洗礼一般;同样的理由,要做个正信佛门弟子,必须先受三归依的仪式,在仪式方面,其意义是没什么两样。统摄一

如本法师答:这是江湖浪子的口头禅,也是他们的肺腑之言,这两句话听起来很爽快,很合乎人们的口味,意思就是说,我杀掉你,若我也被杀,投胎人道,二十年后又是男子汉一条。但是实际上却隐藏著无限的错谬,这在佛门中叫做常见,何谓常见呢?就是人死亡后来生再当人,不会

如本法师答:若依彻底理念持戒,绝对不可行,所谓宁愿持戒而死,不以破戒而活,正如此意;若开方便缘,不是绝对不可以的,各人持戒的成绩因人而异,有些人有病无病之际,精进丝毫不犯;有些人有病无病之际,还是会自动开方便,这是不理想的 ,所谓:大戒不犯、小戒不断。

如本法师答:出家(梵语pravrajyaj)是一件神圣庄严的伟业,是超凡入圣的转捩点,是世间而出世间的关键,是小我而大我的人生观,是由迷妄而觉悟的分水岭,是生死(梵语samsara)而涅槃(梵语nirvana)的界碑,是烦恼而菩提的起点,因此,在出家前,心里应准备一些事项是必然

如本法师答:是的,菩萨度化众生须要方便之法,若无方便之法,无从度起,是故菩萨度化众生,有无量妙法,所行之妙法皆从智慧心所流露,所谓粗言细语概归第一义。菩萨(梵语Bodhisattva)的心目中,为了度化众生解脱生死,悲心是不变的,动机是亘古亘今的,但是方法或手段是

如本法师答:佛法以心为宗,成圣成凡不离心,上升或堕落不离心,六度万行不离心,三十七道品(梵语bodhipaksika)不离心,作佛作魔不离心,一切因 果法不离心,生死涅槃不离心,三藏(梵语trini pitakani)十二部经教(梵语dvadasangabuddhavacana)不离心。 正信佛门弟子,

如本法师答:烧香拜拜不尽是佛教才有,道教亦有烧香拜拜的情况,现在略提一些观念,让您能分别出佛与道之别: 一、道教:如一般善男信女走动的庙、宫、殿、坛之类的建筑物,大体上是道教的形象与特征,里面供奉的对象,大体是神道与鬼道众生。譬如:太上李老君、天上圣

如本法师答:地藏菩萨之大愿实在真伟大,的确非一般泛泛之辈所能发得出之弘愿,若依了义佛法而论,非但是地藏菩萨有这种广大度生的胸怀,乃至所有发大心之大乘菩萨个个都具足此愿,苦不具足众生度尽,方证菩提(梵语bodhi);地狱未空,誓不成佛的弘誓,不足堪称菩萨也,

如本法师答:尚未成佛之前,皆属有情的众生,既是有情的众生,就是感情尚未达到彻底之净化,当然生活中亦含有感情成份,以经典所记载,唯有佛方居净土,三贤十圣亦住于果报中,佛是无上正等正觉(梵语anuttarasamyaksamdodhi),九法界亦属有情,住于果报就有感情的世界。 佛教徒若尚未圆满佛果,必然亦属有情,学佛之后,若正见佛法实义,应日益对感情生活净化,应以慈悲相待,以因缘相待,以广结善缘相待,以无所求相待,与空性相待,如莲花出于污泥而不染相待,如此而履行正法,日积月累,功成德圆,虽是感情

如本法师答:佛言三事,最为无上:一、发菩提心(梵语bodhicitta)。二、护持正法。三、如教修行,能修行者,是真供养佛。

如本法师答:不与而取他物,暗中取得,名之为偷盗(梵语adattadana)。物物有主,非分之财,求之不得犯偷盗大丧良知,非义也,不能入佛道。 若偷

如本法师答:一般人往往会说一句话:假使当初我能拿出来布施盖佛寺就好了,可惜啊!已经太晚啦!最近被倒闭了,或被人抢了,或被没收了,或借而不还了,或被剥夺了,内心无限的悔意与无奈,又恨当初没有发大心,或当初没有学佛,如果当初能将这笔钱,拿来布施盖佛寺多好!

如本法师答:大圣佛陀正觉人生宇宙实相后,广为众生说法,从不说人之由来与人之寿终后有始有终,人之生命是无始劫前即有,不是由无而有,由有而无,佛陀正觉诸法无生,无对待故,人命之由来,更非佛所造,非余人所造,无始即有,佛陀觉悟诸法实相

如本法师答:往生西方净土,具足信愿行,临命终若正念提起,往生西方净土绝对成就无疑。假令周遭有莲友,及出家师父为其开示念佛,可让临终者往生更顺利,莲花品位可望增高,因此,助念是相当重要的大事,不可将生死轻意以待,轮回(梵语samsara)路险,所谓一暴百千劫,再

如本法师答:空(梵语为sunya),大乘佛法最根本的原理即是空义,如来说空的道理,是要令众生破迷启悟,是转凡入圣的关键所在,大体上可分为两层深义:一、世间诸法本来空性:一切诸法空无自性,不管有佛无佛来人间,一切万法当体本空,诸法空性是一切法之性,一切法之性即

如本法师答:优婆塞(upasaka)与优婆夷(upasika)是梵语,华译为近事男或近事女之义。 何谓近事男?就是亲近奉事三宝之男众。是在家曾三归五戒,及亲近奉事三宝男子的通称。 何谓近事女?就事亲近奉事三宝之女众。是在家曾三归五戒,及亲近奉事三宝女子的通称。

如本法师答:灭罪之道,不完全以诵经念佛对治,修禅宗的行者,从心地下功夫,以达到心境的解脱,心空境空,境由心起,心能起境,离心无境,离境无心,境即是心,心即是境,心境不二故;境不外乎顺逆、善恶、是非、好坏、苦乐、毁誉、功过也,既然如此,心空即境空,心境俱空,

如本法师答:冷战与热战是吵架的专有名词,首先必须解释一下,然后再回答黄居士您的问题。 何谓冷战?所谓冷战就是两者吵起架来,彼此闹情绪,不拳打脚踢,嘴巴一句话也不说,大家彼此呕气,闷气在心里,无言的抗议,呈现在内心勾心斗角,彼此不认输,如此奋斗到底,不达目

如本法师答:羊有跪乳之德,乌鸦有反哺之恩,孝顺父母师长长辈是天经地义的。佛门对孝顺之道有四种层次论说: 一、物质界孝顺生活起居,行住坐卧,照顾得很周全,三餐饮食照料无欠无缺,行动无拘无束,物质界方面使父母觉得无忧无虑,但精神方面,为人子女每每不能让父母称心如意,譬如父母在家独守门庭、孤独、寂寞无聊、心生凄凉、恐惧不安,做子女的不知如何安慰或安顿才好;或当子女的三不五时以语言对父母有形无形的刺激讽刺,乃至尖酸刻薄的话伤及父母,虽然物质界给与父母充足不缺欠,已得到父

如本法师答:法(梵语dharma,巴利语dhamma),证得菩提的圣者,已正觉人生宇宙之真相,是故,一切万法无非启示诸法无常(梵语anitya)、无我(梵语anatman)、变异生灭,山色无非清净身,溪水尽是广长舌,翠翠黄花皆般若,悟者自悟,悟者称之法追人;迷者自迷,不断苦心体证诸法实相,故云人追法。