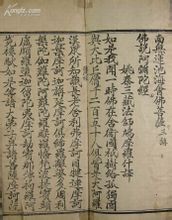

佛经

佛经是对佛教经典的一种简略说法。有广义和狭义两种。汉文佛教经典总称为“大藏经”,包括印度和中国的佛教主要著述在内。狭义的佛经专指经藏。

小乘佛经

小乘部派佛教奉释迦牟尼为教主,认为现世界只能有一个佛,即释迦牟尼,不能同时有两个佛。信仰者通过“八正道”等宗教道德修养,可以达到阿罗汉果(断尽三界烦恼,超脱生死轮迥)和辟支佛果(观悟十二因缘而得道),然不能成佛。大乘佛教则认为,三世十方有无数佛同时存在,释迦牟尼是众佛中的一个。信仰者通过菩萨行的“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)修习,可以达到佛果(称“菩萨”,意为具有大觉心的众生),扩大了成佛的范围。又,小乘佛教要求即生断除自己的烦恼,以追求个人的自我解脱为主,从了生死出发,以离贪爱为根本,以灭尽身智为究竟,纯是出世的,所以大乘佛教讥讽他为“自了汉”。大乘佛教则自称佛法大慈大悲,普渡众生,把成佛救世,建立佛国净土为目标。他认为,修证需要经过无数生死,历劫修行,以“摩诃般若 ”(大智慧),求得“阿耨多罗三藐三菩提”(无上正觉),除断除自己一切烦恼外,更应以救脱众生为目标。因此他既是出世的,又强调要适应世间,开大方便门,以引渡众生主要分布:印度半岛地区。

劝人向善,菩萨思想是大乘佛教思想的一大特色。所谓菩萨,即指立下弘大誓愿,要救渡一切众生脱离苦海,从而得到彻底解脱的佛教修行者。大乘佛教徒把释迦牟尼成佛以前的修持阶段,即在修习“菩萨行”的阶段作为自己修行的榜样,因此大乘佛教徒主张可以在家修行,并不强调一定要像小乘佛教徒那样需要出家修行,这也是大乘和小乘的重要区别之一。大乘教徒把菩萨的修行发放概括为“六度”、“四摄”。“六度”是指布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧,他们认为这六种方法是能够脱离生死苦海,达到涅磐彼岸的通道。“四摄”是指大乘佛教徒在日常生活和活动中,在与他人相处时需要遵守的原则,具体是指布施、爱语、利行、同事,大乘佛教认为这是菩萨救渡众生时所应遵守的原则和方法。为了与小乘相区别,大乘教徒把自己的思想学说称之为“菩萨思想”,把自己的修行实践称作“菩萨行”,把自己所尊奉的戒律称之为“菩萨戒”。主要著作:《大般若经》、《妙法莲华经》、《华严经》、《大涅盘经》、以及《大智度论》、《中论》(龙树造)、《瑜伽师地论》(传为弥勒造)、《摄大乘论》大乘佛经主要分布:亚洲地区韩国、朝鲜、日本等地。

汉文藏经的编纂始于南北朝时,到唐开元时,据《开元释教录》记载,已有1076部,5048卷。之后,各代又续有新译经论和著述入藏。藏经最早有开宝藏。北宋初开始刊樱最初为蜀版,后有福州版、思溪版、碛砂版等。

佛相图

广义的佛经总称“三藏”,佛教的圣典是「经」「律」「论」三大典藏,也就是所谓之三藏,本书所集二三六篇经藏解释,不仅介绍其出处,且将经典、戒律典论内容逐条介绍其内容使学习佛教理论者能深入浅出的认知。

本书所指经,就是梵语的义译记载佛教始祖释迦牟尼所说的教义,「律」亦是梵语译音,是将当年的教团生活规则作为学佛的戒律,论是将佛教教义加以诠译,因而本书可说是佛教圣典全集的浓缩。 ◎经藏:梵文Sū-tra-pitaka的意译,音意合译为“素袒缆藏”,指释迦牟尼诸弟子所传述的释迦在世时的说教,以及其后佛教徒称为释迦牟尼言行的著作。

◎律藏:梵文Vinaya-pitaka的意译,音意合译为“毗奈耶藏”,记载佛教僧侣的戒律及佛寺的一般清规。

◎论藏:梵文Abhidharma-pitaka的意译,音意合译为“阿毗达磨藏”,是对佛教教义的解说。狭义的佛经专指经藏。

| 心经 | 甘露经 | 五分律 | 楞严神咒 | 月灯三昧经 | 造塔功德经 | 阿闍世女王经 | 阿毘达摩俱舍论 |

| 中论 | 占察经 | 善见律 | 菩萨藏经 | 无问自说经 | 法苑义林章 | 妙吉祥观门经 | 阿毘达摩杂集论 |

| 明论 | 论议经 | 谤佛经 | 莲华面经 | 文殊悔过经 | 善思童子经 | 虚空藏菩萨经 | 殊师利问菩提经 |

| 金刚经 | 地藏经 | 稻杆经 | 成唯识论 | 金刚寿命经 | 菩萨善戒经 | 佛说无量寿经 | 福力太子因缘经 |

| 圆觉经 | 四分律 | 大乘经 | 法苑珠林 | 分别瑜伽论 | 提谓波利经 | 大方等无想经 | 阿毘达摩藏显宗论 |

| 楞严经 | 阿含经 | 大意经 | 佛遗教经 | 阿毘昙心论 | 弥勒上生经 | 方广大庄严经 | 观世音菩萨普门品 |

| 大悲经 | 仁王经 | 六祖坛经 | 金光明经 | 太子因缘经 | 天龙八部赞 | 大方广宝箧经 | 观世音菩萨授记经 |

| 楞伽经 | 法华经 | 阿弥陀经 | 观普贤经 | 大乘五蕴论 | 伽耶山顶经 | 维摩诘所说经 | 苏婆呼童子请问经 |

| 药师经 | 善生经 | 金刚顶经 | 顶生王经 | 须真天子经 | 三转法轮经 | 因明入正理论 | 不思议神通境界经 |

| 大藏经 | 释迦经 | 孟兰盆经 | 苏悉地经 | 瑜伽师地论 | 诸佛要集经 | 大方等大集经 | 宝授菩萨菩提行经 |

| 佛母经 | 理趣经 | 首楞严经 | 大庄严论 | 三十唯识论 | 金刚三昧经 | 杂阿昆昙心论 | 阿毘达摩顺正理论 |

| 华严经 | 金錍论 | 十二门论 | 辨中边论 | 弥勒下生经 | 善住秘密经 | 高王观世音经 | 阿毘达摩大毘婆沙论 |

| 小乘经 | 梵网经 | 月上女经 | 法华经论 | 百法明门论 | 了本生死经 | 智光灭业障经 | 大方广如来秘密义经 |

| 杂集论 | 大有经 | 无量义经 | 法界观门 | 唯识二十论 | 法华三昧经 | 佛说优填王经 | 佛说父母恩重难报经 |

| 密严经 | 灌腊经 | 碱水喻经 | 五教止观 | 释摩诃衍论 | 佛本行集经 | 胜军五所问经 | 阿毘达摩大毘婆沙论 |

| 成实论 | 无常经 | 摄大乘论 | 大法鼓经 | 观所缘缘论 | 阿闍世王经 | 法界无差别论 | 大萨遮尼犍子受记经 |

| 辨正论 | 教王经 | 优婆离经 | 旧城喻经 | 佛印三昧经 | 卢至长者经 | 授学无学人记品 | 广博严净不退转轮经 |

| 十上经 | 悲华经 | 杂阿含经 | 入楞伽经 | 大般涅盘经 | 菩萨璎珞经 | 念佛三昧宝王论 | 观药王药上二菩萨经 |

| 五教章 | 十地经 | 世亲摄论 | 解脱戒经 | 佛说佛名经 | 摩诃摩耶经 | 大威德陀罗尼经 | 胜天王般若波罗蜜经 |

| 四教仪 | 法句经 | 无著摄论 | 无量寿经 | 大品般若经 | 大乘起信论 | 大悲心陀罗尼经 | 宝悉地成佛陀罗尼经 |

| 胜鬘经 | 本事经 | 菩萨戒经 | 大智度论 | 大白伞盖经 | 莲华三昧经 | 过去现在因果经 | 无垢净光大陀罗尼经 |

| 贤劫经 | 咒齿经 | 大宝积经 | 王法正理论 | 八佛名号经 | 六字神咒经 | 大方便佛报恩经 | 度一切诸佛境界智严经 |

| 显扬论 | 普贤经 | 解深密经 | 观无量寿经 | 摩诃僧只律 | 宝星陀罗尼经 | 清净毘尼方广经 | 仁王护国般若波罗蜜经 |

| 三明经 | 八师经 | 大光明经 | 四十二章经 | 五无反复经 | 文殊师利问经 | 阿毘达摩发智论 | 佛垂般涅盘略说教诫经 |

| 放钵经 | 宝两经 | 十二部经 | 妙法莲华经 | 菩萨处胎经 | 无极宝三昧经 | 称赞大乘功德经 | 金刚髻珠菩萨修行分经 |

| 胞胎经 | 佛地经 | 大乘玄论 | 四品法门经 | 大乘显识经 | 众许摩诃帝经 | 无垢优婆夷问经 | 能断金刚般若波罗蜜经 |

| 耶只经 | 碧岩录 | 龙施女经 | 八名普密经 | 宝女所问经 | 无尽意菩萨经 | 一字佛顶轮五经 | 大方广如来不思议境界经 |

| 延寿经 | 四法经 | 大随求经 | 三千佛名经 | 八大人觉经 | 入阿毘达摩论 | 大宗地玄文本论 | 金刚光焰止风雨陀罗尼经 |

| 尼母经 | 王法经 | 菩萨藏经 | 菩萨戒本经 | 古尊宿语录 | 大明度无极经 | 添品妙法莲华经 | 三世因果经尊胜陀罗尼经 |

| 乳光经 | 十诵律 | 杂譬喻经 | 菩萨内戒经 | 月光童子经 | 大庄严法门经 | 大宗地玄文本论 | 虚空藏菩萨问七佛陀罗尼经 |

大藏经为汉译的佛教经典,与东土高僧著作入藏的总称,简称为藏经。又称为一切经。 一切经的名称起源于隋朝,它的内容包括佛所说的经典及西方释氏的著作。现今的大藏经,又加入中国及日本等高僧的著作。 根据隋书经籍志记战:梁武帝在华林园中总集释氏经典共五千四百卷,沙门宝唱撰经目录,这是佛经有藏的开始。 唐朝开元年间,沙门智升著开元释经目录二十卷,列五千四十八卷。宋朝有蜀版五千四十八卷、福州东禅寺版六千四百三十四卷、福州东禅寺版六千四百三十四卷、福州开元寺版六千一百十七卷、思溪版五千九百十八卷、碛砂版五千八百零二卷。元朝有杭州版六千零十一卷。明朝有南藏六千三百三十一卷、北藏六千三百六十一卷、武林版六千七百七十一卷。清朝有雍正刻龙藏,乾隆续藏。 宋、元、明诸版本,多半亡佚,只有南宋碛砂版尚存孤本,藏於西安卧龙、开元两寺之中。

药师经

药师经

药师经有五种译本:

一、东晋帛尸梨蜜多罗所译的佛说灌顶拔除过罪生死得脱经,佛说灌顶经十二所载。

二、南朝宋慧简译药师琉璃光经(不入藏经)。

三、隋朝达摩笈多译佛说药师如来本愿经,一卷。

四、唐朝玄奘译药师琉璃光如来本愿功德经,一卷。

五、唐朝义净译药师琉璃光七佛本愿功德经,二卷。

前四译单译出药师如来之部,第五译前卷译出六佛,后卷译出药师佛。因此单言药药师经,则为前四译,尤其是玄奘的译本。义净所译的,则称为七佛药师经。

各家的疏注如下:

药师经疏一卷,唐窥基撰。

药师经镫焰一卷,净挺著。

药师经直解一卷,灵耀撰,附梵文神咒。

药师经古迹二卷,新罗太贤撰。

药师经钞二卷,善珠撰。

药师经纂解四卷,亮汰撰。

观音经

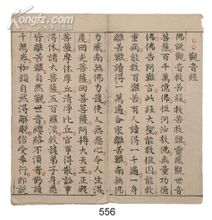

观音经局部

法华经卷第八观世音菩萨普门品第二十五一品别行者,称为观音经。一卷,秦罗什译长行,隋闍那崛多译偈颂。

法华传记一:「唯有什公普门品,於西海而别行,所以者何,昙摩罗忏,此云法丰,中印人,婆罗门种,亦称伊波勒菩萨,弘化为志,游化葱岭,来至河西,河西王沮渠蒙,归命正法,兼有疾患以语菩萨,即云:观世音此土有缘,乃令诵念,病苦即除,因是别传一品,流通部外也。」

各家之疏注如下:

观音玄义二卷,隋智顗说,灌顶记。

观音玄义记四卷,宋知礼述记。

观音义疏二卷,隋智顗说,灌顶记。

观音义疏记四卷,宋知礼记。

六祖坛经

六祖坛经

详称六祖大师法宝坛经。

六祖大师慧能於韶州大梵寺坛上说法,门人记录下来,便尊称为六祖坛经。简称为坛经。

夹注辅教编六坛经赞题注上说:「始其众人欲请宗门第六祖大鉴禅师开演东山法门於韶阳大梵寺,尊敬大鉴之道,乃封土为坛,以资其说法,其后其弟子者集大鉴之说,因而目为坛经也。」

疏注二家如下:

六祖坛经增注,日本山田大应注。

六祖坛经笺注,丁福保注。

金光明经

有三种译本:

一、北凉昙无谶译,四卷,题为金光明经。

二、隋宝贵等取前译补译,合入其缺品八卷,题为合部金光明经。

三、唐义净译,十卷,题为金光明最胜王经。三译中以第三译文义最周足。但金光明经因天台智者说玄义及文句,因此以第一译流传最广。

各家之注述如下:

金光明经疏一卷,隋吉藏撰。

金光明经玄义二卷,隋智者大师说,门人灌顶录。

金光明经文句六卷,隋智者大师说,门人灌顶录。

金光明义疏一卷,慧远著。

金光明经文句记十二卷,宋知礼述。

金光明经玄义拾遗记六卷,宋知礼述。

金光明经玄义顺正记二卷,宋从义撰。

金光明经文句新记七卷,宋从义撰。

金光明经照解二卷,宋宗晓述。

金光明经玄义科一卷,明明得排定。

金光明经玄义拾遗记会本六卷,明明得会。

金光明经文句科一卷,明明得排定。

金光明经文句记会本八卷,明明得会句并记入经。

金光明经科注四卷,明受汰集,附受汰重辑金光明经感应记。

佛说阿弥陀经一卷,秦罗什译。净土三部经之一。这部经略说西方净土依正庄严等事,令人执持名号,一心不乱,即得往生,最为切要。这部经拣除小善根福德因缘,唯摄一类纯笃之机。

阿弥陀经局部

各家的注述如下:

阿弥陀经义记一卷,隋智顗说,灌顶记。

阿弥陀经义述一卷,唐慧净述。

阿弥陀经通赞疏三卷,唐窥基撰。

阿弥陀经疏一卷,唐元晓述。

阿弥陀经疏一卷,唐窥基撰。

阿弥陀经义疏一卷,宋智圆述。

阿弥陀经义疏闻持记三卷,宋元照述,戒度记。

阿弥陀经句解一卷,元性澄句解。

阿弥陀经略解一卷,明大佑述。

阿弥陀经疏钞四卷,明袾宏述。

阿弥陀经疏钞事义一卷、阿弥陀经疏钞问辩一卷、阿弥陀经疏钞演义四卷,明古德法师演义,智愿定本。

净土已诀一卷,明大惠释。

阿弥陀经要解一卷,智旭解。

阿弥陀经舌相一卷,净挺著。

阿弥陀经直解正行一卷,了根纂注。

阿弥陀经略注一卷,续法录注。

阿弥陀经略解圆中钞二卷,明大佑述,传灯钞。

阿弥陀经摘要易解一卷,真嵩述。

阿弥陀经约论一卷,彭际清述。

阿弥陀经要解便蒙钞三卷,明智旭要解,达默造钞,达林参订。

阿弥陀经疏钞撷一卷,明袾宏疏钞,徐槐廷撷,阿弥陀经应验附。

阿弥陀经释一卷,郑澄德、郑澄源排定。

阿弥陀经注一卷,郑澄德、澄源合注。

阿弥陀经笺注,丁福保注。

金刚顶经与大日经、苏悉地经同为密教三部经。也是金刚界诸经之总名。梵本共有十万偈十八会,现今中国所流布的有三种:

一、不空所译的教王经,三卷。详称为金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经。这本教王经在十八会之第一会的四品之中,只翻译第一品。

二、施护所译教王经,三十卷。详称佛说一切如来真实摄大乘现证三昧教王经。翻译十八会之第一会的四品。

三、金刚智所译的略出经,四卷。详称金刚顶瑜伽中略出念诵经。

以上三本都称为金刚顶经,但是普通所说的金刚顶经,都是指不空所译的那一本。

详称为妙法莲华经。

妙法的意义是:揭示三乘归一之旨,使二乘回小向大,故称为妙法。

莲华有两个意义:

一、出水之意,表示所诠之理出离二乘泥浊水。

二、开敷之意,表示以胜教言开真理。

法华经有三个译本:

一、姚秦鸠摩罗什译,七卷。

二、晋竺法护译,称为正法华经,十卷。

三、隋闍那崛多,达摩笈多共译,八卷,称为添品法华经。

现今流通最广的是第一种译本。

金刚经详称为金刚般若波罗蜜经。

金刚经以空慧为体,专说一切法无我之理,繁简适中,最便於诵持。

共有六种译本:

一、姚秦鸠摩罗什所译的金刚般若波罗蜜经。

二、元魏菩提流支所译的金刚般若波罗蜜经。

三、南朝陈真谛所译的金刚般若波罗蜜经。

四、隋朝达摩笈多所译的金刚能断般若波罗蜜经。

五、唐朝玄奘所译的能断金刚分,收载於大般若波罗蜜多经第五百七十七卷。

六、唐朝义净所译的能断金刚般若波罗蜜经。

现今通行的,为鸠摩罗什的译本。

心经

《般若波罗蜜多心经》之简称,又称为般若心经。心经的经文很简短,然而大般若经精要,都浓缩在其中,因此命名为心经。心,就是精要的意思。

心经一共有七种译本:

一、姚秦鸠摩罗什所译的摩诃般若波罗蜜大明咒经。

二、唐朝法成所译的般若波罗蜜多心经。

三、唐朝玄奘所译的般若波罗蜜多心经。

四、唐朝般若共利言等所译的般若波罗蜜多心经。

五、唐朝法月所译的普遍智藏般若波罗蜜多心经。

六、唐朝智慧轮所译的般若波罗蜜多心经。

七、宋朝施护所译的佛说圣佛母般若波罗蜜多心经。

现今通行的是玄奘的译本。

详称为苏悉地羯罗经,译为妙成就业经,三卷,唐朝输婆迦罗译,密宗三部经之一。

苏悉地羯罗,译为妙成就作业,指成就一切世间出世间作业之妙法。

苏悉地经疏一:「羯罗者,又称迦罗抳,此云作也,又羯赖麼呢,此云业,又迦抳,此云务也,并应通用。」

开元录九:「苏悉地羯罗,唐云妙成就法,此与苏婆呼并是咒毘奈耶,不曾入於曼荼罗,不合辄读,同未受具人盗听戒律,便成盗法。」

苏悉地经说苏悉地之法,真言经一百余部内,虽皆说速疾成就之法,而此经独为其至极,故名妙成就法。

佛说佛名经佛名经有好几部:

一、元魏菩提流支所译的佛说佛名经,十二卷,举一万一千九十三尊。

二、失译人名,三十卷。

三、隋朝闍那崛多译的五千五百佛名神咒除障灭罪经,八卷。

四、失译人名,三劫三千诸佛名经,三卷,简称三千佛名经。

五、隋朝那连提耶舍所译的百佛名经,一卷。

大方等大集经(回顶端)

大方等为大乘经之通名,佛在欲色二界中间广集十方之佛菩萨,说大乘之法,称为大集经。

大集经没有全本,前后诸师,各译一部分,高丽藏本收诸师译本为一部,有六十卷。其中前二十六卷及三十一卷至三十三卷之日密分三卷,北凉昙无谶译,为诸译中之大本,其他的藏本称为大方等大集经而别行之,第二十七卷至三十卷之无尽意菩萨品四卷,为智严宝云所译,别行本题为无尽意菩萨经。第三十四卷至四十五之日藏分十二卷,隋那连耶舍译,别行本十卷,称为大乘大方等日藏经。第四十六卷至五十六卷之月藏分十一卷,高齐那连提耶舍译,别行本十卷,称为大方等大集月藏经。第五十七、五十八两卷之须弥分二卷,别行本题为大乘大集经,第五十九、六十两卷之十方菩萨品,后汉安世高译,别行本题为佛说明度五十校计经。

仁王经有二本:

一、罗什译佛说仁王般若波罗蜜经,二卷。

二、不空译仁王护国般若波罗蜜多经,二卷。

仁王,指当时十六大国之国王,佛对诸王各护其国,使国家安稳,因此为他们演说般若波罗蜜多深法之经文。能够受持讲说此经,则七难不起,灾害不生,万民丰乐,因此自古以来认为是护国三部经之一,消灾祈福时,便读诵这部经。

各家的注述及有关著作列举如下:

仁王经疏六卷,隋吉藏撰。

仁王护国般若经疏五卷,隋智顗说,门人灌顶记。

仁王经合疏三卷,隋智顗说,灌顶记,明道霈合。

仁王经疏三卷,隋智顗说,灌顶记,成莲合。

仁王经疏七卷,唐良贲述。

仁王疏疏六卷,唐圆测撰。

仁王经疏法衡钞六卷,唐遇荣集。

仁王护国般若波罗蜜经疏神宝记四卷,宋善月述。

注仁王经疏科一卷,宋净源录。

仁王经疏四卷,宋净源撰集。

仁王经科疏科文一卷,明真贵述。

仁王经科疏悬谈一卷,明真贵述。

仁王经科疏五卷,明真贵述。

东魏天平年中,高王时人所感得之观音经。续高僧传二十九,法苑珠林二十五称为观世音救生经,又称为高王观世音经,佛祖统纪五十四称为十句观音经,稽古略二称为救苦观音经。

续高僧传二十九:「昔元魏天平,定洲募士孙敬德,於防所造观音像,及年满还,常加礼事,后为劫贼所引,禁在京狱,不胜拷掠,遂妄承罪,并处极刑...梦一沙门教诵观世音救生经,经有佛名,令诵千遍,得免死厄。德既觉已,缘梦中经,了无谬误,比至平明,已满百遍,有司执缚向市,且行且诵,临欲加刑,诵满千遍,执刀下斫,折为三段,三换其刀,皮肉不损,怪以奏闻,丞相高欢,表请免刑,仍敕传写,被之於世,今所谓高王观音经是也。」

天龙八部赞

天龙为八部众中之二众,八部之中以此为上首,故标举为天龙八部,八部者,一天、二龙、三夜叉、四乾闼婆、五阿修罗、六迦楼罗、七紧那罗、八摩侯罗迦。 华经提婆品:「天龙八部人与非人,皆遥见被龙女成佛。」

天龙八部赞出於大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经,大云轮请雨经,普遍光明大随求陀罗尼经之卷末及毘奈耶杂事四。 无垢大乘经卷末:「天阿苏罗、药叉等,来听法者应至心,拥护佛法使长存,各各勤行世尊教,诸有听徒来至此,或在地上或居空,常於人世起慈心,昼夜自身依法住,愿诸世界常安隐,无边福智益群生,所有罪障并消除,远离众苦归圆寂,恒用戒香涂莹体,常持定服以资身,菩提妙华遍庄严,随所住处常安乐。」

阿含,梵语,义译为无比法,又译为法归,它的意义是「万法悉归趣於此」。

阿含经共有四部:

一、增一阿含经,共五十卷,东晋僧伽提婆译,主明人天因果。

二、长阿含经,共二十二卷,姚秦佛陀耶舍、竺佛念共译,主破邪见。

三、中阿含经,共六十卷,东晋僧伽提婆译,主明诸深义。

四、杂阿含经,共五十卷,宋求那跋陀罗译,杂集不摄於前三经的篇章,因此称为杂阿含,主明诸禅法。

这四部阿含经均属於小乘经

公历纪元前后,佛教开始由印度传入中国,经长期传播发展,而形成具有中国民族特色的中国佛教。由于传入的时间、途径、地区和民族文化、社会历史背景的不同,中国佛教形成三大系,即汉地佛教(汉语系);藏传佛教(藏语系);云南地区上座部佛教(巴利语系)。 汉地佛教:佛教传入中国汉族地区,历来均以东汉明帝永平年间(公元58—75年),派使去西域取回《四十二章经》为佛法传入中国之始。传播地区以长安、洛阳为中心。中国内地营建的第一座寺院就是洛阳市东10公里处的白马寺。相传有匹白马驮经而来,建白马寺纪念。东汉时绝大部分佛经都是在洛阳白马寺翻译的。

佛教在中国的三国、魏、西晋各朝代时,主要传播活动仍是佛典翻译,魏都洛阳和吴国的都城建业是传播活动的中心。这阶段的译经工作和对佛教教义的宣传、研究,为以后佛教发展打下了初步基矗到了东晋南北朝时期,佛教得到了进一步发展,各阶层人普遍信仰佛教,到处建有佛塔、寺院。举世闻名的佛教石窟艺术,如敦煌、云冈、龙门等古代的雕塑、壁画,都是这一时期开始建造的工程。这时有成就的佛经翻译家鸠摩罗什(344—413年)所译的佛典有384卷,内容正确,技巧精湛,对佛教发展贡献极大。还有西行取经最有成就的法显(337—422年),他游历了印度、斯里兰卡等南亚30余国,所取回的佛典和撰写见闻,为佛教发展和研究古代中、南亚诸国史地,提供了宝贵的资料。

南北朝时的梁武帝笃信佛教,他在位14年中,4次舍身入寺院为寺奴都由国家出钱把他从庙里又赎回来。梁武帝亲自讲经说法,撰写经文。梁朝有寺院2860所,僧尼82700余人。 唐朝是中国佛教发展的鼎盛时期。唐太宗在清除割据、平息骚乱时曾得到僧兵的援助。他即位后下诏在全国建寺院,设释经处,培养了大批佛教高僧、学者。这时最著名的僧人之一是玄奘(600—664年)。他历时19年,长途跋涉5万余里,去到印度取经,共翻译佛经75部1335卷,并写出了《大唐西域记》见闻录。唐太宗推崇玄奘为“法门之领袖”,“千古而无对”。 北宋朝廷对佛教采取保护政策,中国和印度的僧人间传法交往络绎不绝。天禧五年(1021年),北宋佛教发展到顶峰,全国僧尼近46万人,寺院近4万座。南宋朝廷偏安江南,佛教仍保持一定盛况。元朝蒙古民族崇尚藏传佛教...佛者心也。

佛经行解 方海权著

佛经是佛陀智慧的结晶,大慈悲愿力的高贵人格而产生,令历代帝王将相民众所修学,得利益无穷无尽,推动人间净土和谐社会,做出巨大贡献。使无数大众学习得益,离苦得乐,发辉富贵。

此中,佛经最注重的是行解并重,福慧双修,即是佛经佛陀说出应该怎么修行,我们的行动必须去做,才会心与佛合,才能福泽无限。

故此,佛经是教育我们用来修学,研究之后要化为行动是真智慧,自然得成大富贵大智慧,更能辗转利益无量众生,速成无上菩提。这就是佛经最伟大的地方。

佛经五时 方海权著

佛经是释迦牟尼佛对九法界众生的教育,世尊大彻大悟,说法四十九年,广开八万四千法门,说出宇宙万物人生的真相和真理。 一:华严时。《华严经》为第一时说法,对法身菩萨大机者之教说。

二:阿含时。又称鹿苑时。佛陀在鹿苑说出《四阿含》等小乘经典,名称是《长阿含经》、《中阿含经》、《杂阿含经》及《增一阿含经》四部。以教导在华严时根机未开之声闻二乘而说。

三:方等时。佛陀此时广说方等经典,如《楞严经》、《维摩诘所说经》、《圆觉经》《阿弥陀经》、《无量寿经》、《观无量寿佛经》《大宝积经》、《大集经》、《楞伽经》。教导小果者,此非究竟意,使声闻二乘,起回小向大之心。

四:般若时。佛陀用二十二年,广说诸般若智慧经典,共有十大般若:

《大般若经》《放光般若》《摩诃般若》《光赞般若》《道行般若》《学品般若》《胜天王所说般若》《仁王护国般若经》《实相般若》《文殊般若》。

五,法华、涅槃时。《法华经》《涅槃经》。

《心经》,全称《摩诃般若波罗蜜多心经》,共一卷,260字,是大乘佛教第一经典和核心,为《金刚经》降伏其心篇,属于《大品般若经》中600余卷中的一节。

【僧伽吒】(法师开示读音为sēng qié chà)(术语)又作僧伽多。译曰集会。法门名。僧伽吒经一曰:“有法门名僧伽吒,若此法门在阎浮提,有人闻者悉能除灭五逆罪业。”

即《大乘大集地藏十轮经》,又译《大方广十轮经》。本经与《地藏菩萨本愿功德经》相比,篇幅、内容更为浩大。

唯识三十颂唯识三十颂【唯识三十颂(Vij?āpti-mātratā-siddhi-trim?aka-kārikā-?āstra)】 印度佛教大乘瑜伽行派论书。中国佛教法相宗所本主要论书之一。

《道德经》,又称《道德真经》,原文不分章分成上下两篇,后改分为81章,通行本为5162字,传说为老子所著,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。

无垢光尊者说:“仅仅听到此经的名字,也不会堕入恶趣。就像《涅盘经》、《三摩地王经》一样,这部经的功德非常大,犹如烈火,能烧尽我们无始以来的罪障;犹如清水,能洗净我们的业障垢染。

佛说疗痔病经,佛教经文,佛教徒认为最早由唐玄奘译自天竺佛经。佛教居士认为诵读此经文可以治疗痔疮等恶疾。 佛说疗痔病经-出处,如是我闻。

金光明最胜王经《金光明最胜王经》,又名《金光明经》,蒙古语称《阿拉坦格日勒》,系清代磁青纸黑色心内泥金写本。此经共十卷二十九章,计151叶。宽17 厘米,长63.7厘米,厚13.7厘米。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!