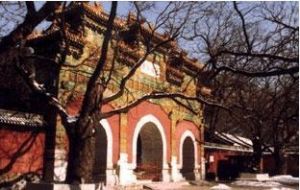

十方普觉寺

十方普觉寺又名卧佛寺。位于西山北的寿安山南麓,距市区20公里。唐贞观年间(627—649)建。原名兜率寺。兜率是梵文的译音,意译为“妙足”、“知足”。 北京市文物保护单位。始建于唐贞观年间,初名兜率寺。元代进行扩建,改名昭孝寺,又称洪庆寺。明正统八年(1443)重建后改称寿安禅林。成化十八年(1482)改名永安寺。清雍正十二年(1734)重修,改名十方普觉寺。寺坐北朝南,分三路布局。中路有"同参密藏"牌坊、功德池、钟鼓楼、山门殿、四大天王殿、三世佛殿、卧佛殿、藏经楼,两侧有达摩殿及悉多太子殿等配殿。东路院为寺僧起居处,有大斋堂、大禅堂、霁用轩、清凉馆、祖师院等6进院落。西路5进院落,包括3座行宫院。故东西两路有"三宫六院"之称。寺院殿堂布局沿袭唐代伽蓝七堂的法式,在北京一带非常少见。卧佛殿内供铜铸卧佛像。卧佛寺殿宇轩昂,古树参天,有"西山兰若之冠"的美誉。

十方普觉寺初建时,并没有现在的规模大。据梁思成先生考证,当时似只有中路山门殿至卧佛殿这一部份,东西两路院和中路院后的藏经楼都是后扩建的《中国营造学社汇刊》第三卷第四期。

元朝是该寺发展史上的转折,从英宗硕德八剌起,连续四代皇帝对它进行扩建,工期历时十年,耗银五百万两。

延佑七年(1320年)九月甲申,英宗建寿安山寺,给钞千万贯。至治元年(1321年)正月已亥,以寿安山造佛寺,置库掌财帛。三月,益寿安山造寺役军。十二月,冶铜五十万斤作寿安佛像。二年八月,增寿安山寺役卒七千人《元史·英宗纪》。

泰定元年(1324年)二月,泰定帝修西番佛事于寿安山寺,三年乃罢《元史·泰定帝纪》。

天历元年(1328年),文宗立寿安山规运提点所;三年,改昭孝营缮司《元史·文宗纪》。

至顺二年(1331年)正月,文宗又以寿安山英宗所建寺未成,命萨勒迪等总督其工没;以晋邸部民刘元良等二万四千余户隶寿安山大昭孝寺为永业户《元史·文宗纪》。

明朝曾五次翻修、六次接驾,是该寺的全盛时期。第一次是宣德末至正统初,高僧广霖募诸中贵重修《宛署杂记》卷十九)。第二次是正统八年(1443年)后,英宗鼎新修建,赐名“寿安禅林”,并颁(大藏经》一部置诸佛殿(见“明宪宗寿安寺如来宝塔铭”)。第三次是成化十八年(1482年),宪宗敕建寿安寺如来宝塔。第四次是嘉靖三十五年(1556年),复重修《日下旧闻考》卷一百一。

第五次是万历十四年(1586年),神宗出内帑重修,又赐《大藏经》及锦被等物。

这几次翻修中,规模最大的应推宪宗建如来宝塔了。此塔高六丈九尺,阔五丈四尺,深三丈五尺,顶覆相轮,檐悬宝铎,四周丹垩绘饰,塑菩萨神天之像。塔内藏有舍利,塔外建有左右二殿,各高二丈四尺。宪宗不但出重金建塔,而且还将香山乡民人谢真等户内地五顷二十五亩,赐予寿安寺如来宝塔供奉香火。

据《宛署杂记》、《日下旧闻考》等书记载,明代英宗、宪宗、武宗、世宗神宗五个皇帝,都曾驾临该寺,其中神宗朱翊钧还去了两次。

明末清初,社会动荡,十方普觉寺亦冷落了一段时间。时人曾有“乱后寺废,香灯久断矣”的记载(《天府广记)卷三十五)和“饥僧二三人,踏落叶、守败椽”的描述(《北游录))。

直到清雍正时期,怡亲王允祥舍资葺治,十方普觉寺才重复兴起来。允祥这次修建,工期一直延续到乾隆初年。

十方普觉寺

三佛殿是卧佛寺内最主要殿堂,因供奉三世佛(即东方净琉璃世界的药师佛,婆婆世界的释迦牟尼佛,西方极乐世界的阿弥陀佛)而得名。在约1米高的须弥座上,三尊2.5米高的泥塑贴金佛像端坐在莲花座上,殿堂的两傍是彩塑十八罗汉。三佛殿有东西配殿,东配殿供有“悉多太子”和“波斯匿王”像,西配殿供奉“达摩祖师”和“地藏菩萨”像。

卧佛殿面阔3间,绿琉璃筒瓦黄剪边单据歇山顶,两侧楹联为慈禧所书,殿中为中国现存最大的铜铸卧佛。卧佛于元至治元年(1321)铸。佛身长5.d米,用铜25000公斤(25吨),铸铜用工7000个。铜佛作睡卧式,头西面南,左手自然地平放在腿上,右手曲肱托头。卧佛后面围坐着12圆觉菩萨,他们面部表情沉重悲哀,构成一幅释迦牟尼涅盘于婆罗树下,向12弟子嘱咐后事的景象。殿的正面墙上挂一块“得大自在”的横匾。殿外左、右各有一碑,居右者是1734年所立,居左者是1749年所立,碑上刻有卧佛寺的简史。 配殿原有数十个大橱,皆藏着一卷一卷的经文,平时打封上锁,每年6月24日晾经时,才启封开锁。1966年佛经被毁。

四大天王殿,殿内塑四天王像。四大天王各有一个从者,还各有91子,辅佐四大天王各守一方。四大天王殿还供有韦驮(为佛教守护神之一,居四大天王32将之首)。自唐初以来,即被安置于寺院之中。

山门殿,取“三门”谐音。意味:一日此三门,就引入一方清静之地。殿门匾额,原为雍正皇帝所提:十方普觉寺,现为已故佛教协会主席赵朴初先生所提。殿中供奉守门神---哼哈二将【东为哼将,西为哈将】

殿内供奉六尊佛像:弥勒佛、四大天王、韦驮菩萨。

弥勒菩萨(梵文Maitreya),意译为慈氏,音译为梅呾利耶、梅怛俪药,佛教八大菩萨之一,大乘佛教经典中又常被称为阿逸多菩萨,是释迦牟尼佛的继任者,常被尊称为弥勒佛。

四大天王是佛教的护法神,又称护世四天王,是佛教二十诸天中的四位天神,位于娑婆欲界第一重天。第一重天又叫四天王天,位于须弥山山腰的四座山峰上。四大天王的塑像,通常分列在佛寺第一重殿的两侧,天王殿因此得名。四大天王分别是:

东方持国天王,名多罗吒,居须弥山腰东,黄金为地;

南方增长天王,名毗琉璃,居须弥山腰南,琉璃为地;

西方广目天王,名毗留博叉,居须弥山腰西,白银为地;

北方多闻天王,名毗沙门,居须弥山腰北,水晶为地。

韦陀(韦驮)菩萨,又称韦陀天,梵名音译为私建陀提婆,意为阴天,原为印度婆罗门教的天神,后来归化为佛教的护法天神。相传释迦牟尼涅盘时,诸天和众王把佛陀火化后的舍利子分了,各自回去建塔供养。韦陀也分得一颗佛牙,正准备回天堂。一个捷疾鬼浑水摸鱼,偷走一对佛牙舍利,撒腿就跑。韦陀奋起直追,刹那间将捷疾鬼抓获,夺回了佛舍利。诸天和众王纷纷夸奖韦陀能驱除邪魔外道、保护佛法。于是,韦陀被人们称为护法菩萨。

韦驮的佛像造型主要有两种,一种是双手和掌,两手同握金刚杵,另一种是单手握金刚杵立地,两种照行的韦驮佛像各有不同含意,双手握杵者表示该四欢迎四方游僧前来借宿〈俗称挂单〉,单手持杵者表示本寺不接待外来和尚,游僧只要看一看佛殿中的韦驮造型就知道自己受不受欢迎。

也被称为——大雄宝殿。 居诸殿之最,面阔五间,进深三间,绿琉璃瓦黄剪边单檐山顶。殿前门额上悬有雍正御笔“双林遂境”木匾,门两侧有乾隆御题楹联:“翠竹黄花禅林空色相,宝幢珠珞梵宇妙庄严”。现在都为爱新觉罗.溥杰所题。殿内供奉——横三世佛,即西方极乐世界的阿弥陀佛,婆婆世界的释迦牟尼佛,东方净琉璃世界的药师佛【南无药师佛也被称为大医王佛】。三世佛东西两侧供奉十八罗汉,十八罗汉是指佛教传说中十八位永住世间、护持正法的阿罗汉,由十六罗汉加二尊者而来。他们都是历史人物,均为释迦牟尼的弟子。后方供奉海岛观音,观音菩萨,梵文 Avalokite?vara,又作观世音菩萨、观自在菩萨、光世音菩萨等,从字面解释就是“观察(世间民众的)声音”的菩萨,是四大菩萨之一。他相貌端庄慈祥,经常手持净瓶杨柳,具有无量的智慧和神通,大慈大悲,普救人间疾苦。当人们遇到灾难时,只要念其名号,便前往救度,所以称观世音。在佛教中,他是西方极乐世界教主阿弥陀佛座下的上首菩萨,同大势至菩萨一起,是阿弥陀佛身边的胁侍菩萨,并称“西方三圣”。

寺内主殿,面阔三间,单檐歇山顶,黄色琉璃瓦,檐下为五彩斗栱,顶棚有彩画天花。门额前檐大匾“性月恒明”,为慈禧所题。两侧楹联:发菩提心印诸法如意,现寿者相度一切众生。佛殿内上方有匾额“得大自在”,为乾隆皇帝所书。“得大自在”是释迦牟尼一生的写照,生前和死后都得到最大的自由。“性月恒明”则把佛性比作月亮,光辉永照。 那尊铜卧佛侧卧在榻上,头东脚西,面朝南方,双目微合,表情安详,体态均匀,衣褶流畅,右臂弯曲,右掌托头,左臂伸直,指掐吉祥印,似大彻大悟、心安理得的神态。这个卧式据说是释迦牟尼在印度拘尸那伽城外圆寂前的姿势,描绘的是佛陀在生病时自感不起,就在娑罗树下向弟子们作最后一次教诲的情景,即佛教故事“释迦涅盘圣迹图”。卧佛长5.3米,重54吨,是北京现存最古、最大、最精的铜卧佛,做工极为绝妙,“渗金甚精”。卧佛身后三面环立着十二尊塑像,都是他的大弟子,亦称十二大士,即“十二圆觉”像。

普照寺以双重山门、大雄宝殿及摩椴楼为中轴线,组成四进式院落东西配以展庑、禅房、花园等。山门前高台砌筑,石狮列峙。进门为一院,钟鼓二楼分列东西;西北城上嵌碑碣8砖;东北墙下立着明、清时重修碑。

广西南宁天宁寺“先有天宁寺,后有南宁城”,历史悠久的天宁古寺,前身为始建于唐朝开元十四年(公元726年)的龙兴寺,是南宁创建年代最早的佛敦寺院之一,距今已有1280年的历史了。

据清代《宜宾县志》和《叙州府志》载:千佛台,于中唐德宗贞元五年(789年)开凿,并先后在千佛台上建千佛殿、观音殿。北宋哲宗绍圣二年(1095年)始建佛祖寺。时香火鼎盛,成为蜀南佛教丛林。北宋黄庭坚留有“

安国寺俗名北寺。在县治西北二百五十步。唐开元元年(713)建。初名镇国海昌院。(安国寺志:会昌初〈841〉莲花涌地而出,僧法昕乃於放生池废址肇葺禅居,延齐安国常主院焉)。会昌五年(845)废。大中四年(

般若寺是都江堰市城北胜境之一 ,坐落在丹凤山南麓,始建于明代宣德四年,明末被毁,清康熙三十八年有僧海林,自郫县金龙寺来开山修葺,又得楚僧东影飞锡于斯,募资纠工,于雍正四年重修殿宇。

广福寺,亦称“庄子沟寺”、“光福寺”。位于川口镇西北13公里处,在今北山乡西北4.5公里的庄子沟村。建于民国五年(1916),主寺莲花台寺。每年农历五月十五日举行庙会,请来数僧念经。1958年有殿堂3间

护国寺是北京八大寺庙之一,始建于元代。原为元丞相托克托官邸,初名崇国寺(北寺)。明宣德四年(1429年)更名为大隆善寺。明成化八年(1472年)赐名为大隆善护国寺。清康熙六十一

江西省云居山真如寺也叫九江真如寺,真如寺位于江西省永修县西北的云居山上,1983年,被国务院确定为汉族地区佛教全国重点寺院。云居山真如寺,因山峰常年云蒸霞蔚,李唐后改称云居山真如寺。古往今来,云居山以其秀丽天成的风景和佛教禅宗著名道场被人们称道。

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!